Введение

В предыдущем исследовании была описана трехуровневая модель формирования информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности) будущего педагога [6]. Данная модель была использована на практике в ходе преподавания дисциплины «Информационные технологии в образовании» в Московском педагогическом государственного университете (ФГБОУ ВПО МПГУ) на факультете педагогики и психологии в 2010–2012 гг. Модель и полученные результаты параллельно использовались в Столичном институте иностранных языков (СИИЯ) в рамках аналогичной дисциплины, ориентированной на преподавателей иностранных языков (факультет романо-германских языков). В состав контрольной и экспериментальной групп вошли студенты из МПГУ.

Реализуя данную модель, мы делали акцент на работу с электронными образовательными ресурсами (ЭОР). Важным отличием нашего подхода является смещение приоритета с разработки ЭОР на поиск, оценку и использование их в учебном процессе. С нашей точки зрения, непосредственная разработка ЭОР – задача профессиональных коллективов. Преподаватель же должен решать задачи, связанные с его профессиональной компетентностью, используя имеющиеся ресурсы во всем их многообразии.

Цель исследования

Теоретическое обоснование и разработка рабочих программ по обучению студентов педагогического вуза использованию электронных образовательных ресурсов в профессиональной деятельности, направленных на формирование ИКТ-компетентности педагога.

Методы исследования

Теоретические:

· изучение и анализ различных информационных источников (философская, научная, техническая литература, рабочие программы, государственные стандарты, электронные издания и ресурсы) по тематике исследования;

· обобщение и систематизация научных положений по теме исследования;

· проектирование учебных курсов.

Эмпирические:

· наблюдение;

· сравнение;

· измерение;

· анкетный опрос;

· собеседование;

· тестирование;

· моделирование;

· экспертная оценка;

· обработка результатов с помощью пакетов прикладных программ.

Теоретическая основа исследования

Анализ исследований в данной области [1,2,3,4,5] позволил выделить следующие компоненты ИКТ-компетентности педагога: личностный, мотивационный, когнитивный и деятельностный. Кратко охарактеризуем их.

Личностный компонент в контексте информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) более всего интересует нас в контексте рефлексивных умений и навыков педагога. Его сформированность проявляется в способности дать адекватную оценку эффективности и целесообразности использования ИКТ.

Мотивационный компонент отвечает за положительное отношение к использованию ИКТ в учебном процессе, освоению новых технологий и обмену опытом информатизации с коллегами. Своевременным использованием ИКТ мы считаем только в том случае, когда:

· педагог обладает необходимыми компетенциями в работе с ЭОР;

· поставленная образовательная задача может быть эффективно решена посредством ИКТ в здоровьесберегающих условиях;

· уровень развития информационной образовательной среды учебного заведения достаточен (необходимое программное и аппаратное обеспечение наличествует и готово к эксплуатации).

Мотивационный компонент оценивался посредством анкетирования во время входного и промежуточного контроля.

Когнитивный компонент отвечает за наличие необходимых знаний в сфере ИКТ. К ним относится владение понятийным аппаратом, классификацией ЭОР, ориентирование в нормативных документах, представление о принципе работы технологии и другие теоретические сведения. Компонент оценивался посредством тестирования (входной контроль), опросов на занятиях (текущий контроль) и итоговой аттестации по дисциплине (итоговый контроль), включавшей также и тестирование.

Деятельностный компонент характеризуется сформированностью умений и навыков работы с ЭОР. Компонент оценивался по результатам работы студента с ЭОР.

Мы выделяем следующие уровни сформированности ИКТ-компетентности будущего педагога (см. таблица 1):

1. Неудовлетворительный.

2. Базовый.

3. Профессиональный.

4. Специализированный.

Таблица 1. Уровни ИКТ-компетентности по компонентам

|

Уровень

Компонент |

Неудовлетворительный |

Базовый |

Профессиональный |

Специализированный |

|

Мотивационный |

Стойкое негативное отношение к использованию ИКТ, освоению новых технологий. |

Интерес к ИКТ не распространяется на профессиональную деятельность, а носит частный характер. |

Проявляет интерес к использованию ЭОР, освоению новых образовательных технологий на основе ИКТ. |

Изучает ИКТ за пределами непосредственно профессиональных задач. (Например, разработку образовательных сайтов.) |

|

Когнитивный |

Имеет неверное представление (не имеет представления) о предметной области. |

Владеет теоретической базой вне контекста профессиональной деятельности. |

Знает образовательную специфику ИКТ. |

Уровень знаний приближается к уровню технического специалиста. |

|

Деятельностный |

Не способен решать практические задачи. |

Сформированы умения и навыки работы с ИКТ вне рамок образовательного процесса. |

Способен решать образовательные задачи посредством ИКТ. |

Способен решать нестандартные задачи. |

На этапе реализации модели целевым уровнем развития ИКТ-компетентности являлся профессиональный. Компетенции, входящие в специализированный уровень, более востребованы в работе технического специалиста, нежели педагога. Для эффективного решения педагогических задач профессиональный уровень оценивается нами как необходимый и достаточный.

ИКТ-компетентность будущего педагога не является однородной по уровню и может меняться по мере продвижения по индивидуальной образовательной траектории. Студент может иметь специализированный уровень в области аппаратного обеспечения (например, если имеет соответствующее средне-специальное образование или хобби), не имея базового уровня в области языков программирования. Мотивационный компонент в рамках данного исследования считался однородным.

Полный список областей базового и специализированного уровня был описан ранее [6]. Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» затрагивала темы:

1. Информационное общество. Информатизация образования.

2. Информационное взаимодействие в учебном процессе.

3. Мультимедиа технологии в наглядных методах обучения.

4. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Классификация и требования к ЭОР. Поиск, оценка и использование ЭОР.

5. Использование ИКТ при изложении учебного материала, на практических занятиях, при контроле, самостоятельной работе и аттестации.

6. Программное обеспечение для решения административных задач управления деятельностью учебного заведения.

7. Свободное программное обеспечение в образовании.

8. Гигиенические, эргономические и технические условия для проведения занятий с использованием ИКТ.

9. Интерактивные доски. Подготовка интерактивных презентаций.

10. Дистанционное образование. Дистанционная поддержка учебного процесса.

11. Учебное информационное взаимодействие посредством глобальных сетей.

Входной контроль показал, что большинство студентов к моменту освоения дисциплины:

· владели базовыми навыками работы с компьютером, успешно пользовались:

o офисными пакетами;

o глобальной сетью Интернет – как для поиска информации, так и для общения, обмена информацией;

o мультимедийными технологиями;

· имели очень неоднородную теоретическую подготовку;

· на неудовлетворительном уровне ориентировались в темах, связанных с аппаратным обеспечением, свободным программным обеспечением, алгоритмизацией и программированием.

Также необходимо отметить, что с каждым годом незначительно повышался входной уровень ИКТ-компетентности студентов.

Результаты исследования

В формирующем эксперименте участвовало 107 студентов.

Мотивационный компонент оценивался по методике К. Замфир в модификации А. А. Реана. Данная методика уже применялась Н. В. Александровой [1] в контексте подготовки студентов к разработке и использованию ЭОР. Ее значительным преимуществом мы считаем формулировку задания, не «подталкивающую» испытуемых к ответу, интересующему исследователя. Низкий, средний и высокий уровень мотивации исходной методики соответствуют неудовлетворительному, базовому и профессиональному (специализированному) уровню мотивационного компонента в рамках данного исследования. Сравнение входного и выходного уровней сформированности мотивационного компонента по критерию знаковых рангов Уилкоксона показало устойчивое повышение мотивации испытуемых на уровне значимости 0,01 % (см. таблицы 2 и 3).

Таблица 2. Формирование мотивационного компонента ИКТ-компетентности

|

|

Мотивация (входная) |

Мотивация (выходная) |

|

Низкий уровень |

64.5 % |

29,0 % |

|

Средний уровень |

31.8 % |

53,2 % |

|

Высокий уровень |

3.7 % |

17,8 % |

Таблица 3. Статистики критерия знаковых рангов Уилкоксона

|

|

Мотивация (выходная) - Мотивация (входная) |

|

Z |

-6,887a |

|

Асимпт. знч. (двухсторонняя) |

,000 |

a. Используются отрицательные ранги.

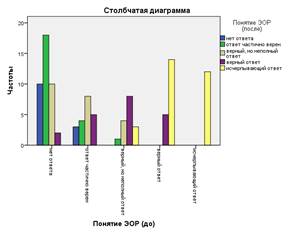

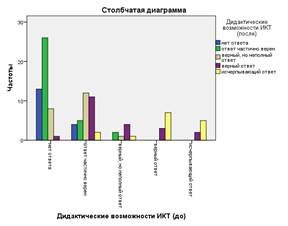

Оценка сформированности когнитивного компонента на входе и выходе из дисциплины показала положительную динамику по всем темам дисциплины по критерию Уилкоксона на уровне значимости 0,01 %. Ниже приведены таблицы сопряженности по некоторым из тем (см. рисунки 1 и 2).

Рисунок 1. Таблица сопряженности «Понятие ЭОР»

Рисунок 2. Таблица сопряженности «Дидактические возможности ИКТ»

Все студенты в основном справились с задачами по оценке, поиску, использованию и разработке ЭОР. Это дает возможность говорить об их готовности к использованию ИКТ в профессиональной деятельности. 15,9 % студентов разработали ЭОР с использованием технологий, выходящих за пределы обязательной программы. Их деятельностный компонент сформирован на специализрованном уровне.

Результаты экспериментальной работы позволяют говорить об эффективности предложенной модели.

Рецензенты:

Лобанова Елена Владиславовна, доктор педагогическихнаук, профессор, проректор по развитию негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский новый университет», г. Москва.

Артамонова Екатерина Иосифовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики», г. Москва.

Библиографическая ссылка

Сухов И.П. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8972 (дата обращения: 02.01.2026).