Введение. Одним из наиболее ответственных моментов операций на органах пищеварительной системы является формирование анастомозов. Применительно к тонкотолстокишечным анастомозам (ТТКА), помимо выполнения требований сохранения кишечного пассажа через соустье и его механической и биологической надежности, возникает необходимость в моделировании в анастомозе утраченной клапанной функции илеоцекального аппарата [2, 4]. Результаты операций, предусматривающих соединение тонкой и толстой кишок традиционными ТТКА, не несущими клапанных свойств, нельзя считать удовлетворительными. Несостоятельность анастомоза составляет 2,6–15,5 %, а летальность – 2,9–13,3 %, достигая при перитоните 50 % [3, 7, 10]. В отдаленном периоде отсутствие клапанных свойств ведет к забросу толстокишечного содержимого в тонкую кишку и провоцируют развитие рефлюкс-энтерита, дисбактериоза кишечника [8], синдрома мальабсорбции [9], синдрома избыточной колонизации тонкой кишки [1]. Качество жизни выживших больных в отдаленном периоде остается на низком уровне [6]. Проблеме создания ТТКА, моделирующих функции илеоцекального клапанного аппарата, посвящено большое количество работ, однако поиск продолжается до настоящего времени.

Цель исследования: провести клиническую апробацию нового способа формирования концебокового инвагинационного ТТКА в сравнительном аспекте с другими известными концебоковыми аналогами и показать возможности и перспективы его применения.

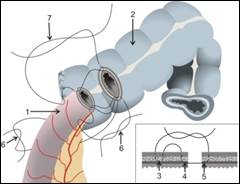

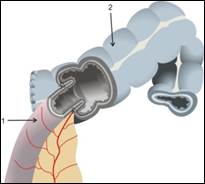

Материал и методы. Работа выполнена на базе хирургических отделений КОГБУЗ «Северная городская клиническая больница г. Кирова» и основана на анализе результатов обследования и лечения 168 пациентов, которым в 2003–2012 годах были выполнены оперативные вмешательства, включающие формирование концебокового ТТКА. Все пациенты госпитализированы в экстренном порядке и представлены 4-мя группами в соответствии со способом формирования анастомоза: продольный анастомоз сформирован у – 46, поперечный – у 54, инвагинационный по Я. Д. Витебскому – у 41, предложенный инвагинационный (патент РФ на изобретение № 2373872 от 27.11.09г.) – у 27. Предложенный способ отличается от инвагинационного аналога Я. Д. Витебского тем, что инвагинацию тонкокишечного «хоботка» в просвет толстой кишки выполняют одновременно с его контролируемым выворачиванием и полной адаптацией слизисто-подслизистых слоев тонкой и толстой кишок за счет применения однорядных трехстежковых инвагинирующих узловых швов. В качестве первых швов накладывают два шва с обеих сторон от брыжейки «хоботка» и один шов – по его противобрыжеечному краю. Затем формируют переднюю и заднюю губы анастомоза. Анастомоз обладает надежностью гемостаза, адекватностью процесса выворачивания погруженного в просвет толстой кишки тонкокишечного «хоботка», полнотой адаптации слизисто-подслизистых слоев обеих кишок. Схема операции представлена на рисунке.

а)  б)

б)

Рис. Формирование предложенного ТТКА: а) начало формирования анастомоза; б) окончательный вид анастомоза: 1 – тонкая кишка, 2 – толстая кишка, 3 – серозно-мышечный стежок стенки тонкокишечного «хоботка», 4 – серозно-подслизистый стежок стенки тонкокишечного «хоботка», 5 – серозно-подслизистый стежок стенки толстой кишки, 6 – лигатуры по брыжеечному краю тонкой кишки, 7–- лигатура по противобрыжеечному краю тонкой кишки

В ранее опубликованной экспериментальной работе нами с позиций пневмопрессии и микробиологии было показано, что клапанными свойствами обладают только инвагинационные концебоковые ТТКА, сформированные по Я. Д. Витебскому, и предложенным способом. При равных клапанных характеристиках этих анастомозов предложенный анастомоз характеризуется полной адаптацией слизисто-подслизистых слоев обеих кишок, процессы заживления в нем протекают лучше и характеризуются хорошо выраженными репаративными реакциями без отчетливых процессов альтерации и развития соединительной ткани [5].

Группы пациентов сравнимы между собой по гендерно-возрастным, нозологическим характеристикам и объему оперативного пособия (табл. 1–3).

Таблица 1

Гендерно-возрастная характеристика больных

|

Возраст (лет) Пол |

Способ концебокового ТТКА |

Всего |

||||||||

|

Продольный |

Поперечный |

Витебского |

Предложен. |

|||||||

|

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

м |

ж |

|

|

20–34 |

– |

– |

– |

– |

1 |

3 |

– |

– |

1 |

3 |

|

35–59 |

12 |

5 |

8 |

5 |

7 |

5 |

3 |

7 |

30 |

22 |

|

60–74 |

7 |

8 |

8 |

10 |

3 |

8 |

3 |

9 |

21 |

35 |

|

75 и > |

2 |

12 |

7 |

16 |

4 |

10 |

2 |

3 |

15 |

41 |

|

Итого |

21 |

25 |

23 |

31 |

15 |

26 |

8 |

19 |

67 |

101 |

|

46 |

54 |

41 |

27 |

168 |

||||||

|

Средний возраст |

65,3±14,3 |

68,7±13,2 |

63,8±17,6 |

63,5±11,3 |

65.7±14,4 |

|||||

|

p > 0,05 при сравнении всех групп между собой (по критерию Стъюдента). |

||||||||||

Таблица 2

Распределение больных по нозологическим формам

|

Нозологическая форма |

Способ концебокового ТТКА |

Всего |

|||

|

Продоль-ный |

Попереч-ный |

Витеб-ского |

Предло-женный |

||

|

Рак правой 1/2 ободочной кишки |

23 |

30 |

21 |

21 |

95 |

|

Странгуляционные формы острой кишечной непроходимости |

8 |

5 |

7 |

3 |

23 |

|

Мезентериальный тромбоз |

9 |

5 |

4 |

1 |

19 |

|

Болезнь Крона |

2 |

– |

2 |

2 |

6 |

|

Повреждения, перфорации, свищи подвздошной кишки и правой половины ободочной кишки |

2 |

8 |

2 |

– |

12 |

|

Другие заболевания |

2 |

6 |

5 |

– |

13 |

|

Итого |

46 |

54 |

41 |

27 |

168 |

|

p > 0,05 при сравнении всех групп (по критерию χ2 с поправкой Йейтса). |

|||||

Таблица 3

Распределение больных по объему операции

|

Объем операции |

Способ концебокового ТТКА |

Всего |

|||

|

Продольный |

Поперечный |

Витебского |

Предложенный |

||

|

Правосторонняя гемиколонэктомия |

32 |

40 |

31 |

23 |

126 |

|

Субтотальная колэктомия |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Резекция илеоцекального угла |

4 |

7 |

2 |

2 |

15 |

|

Резекция терминального отдела подвздошной кишки |

9 |

7 |

8 |

2 |

26 |

|

Всего |

46 |

54 |

41 |

27 |

168 |

|

p > 0,05 при сравнении всех групп (по критерию χ2 с поправкой Йейтса). |

|||||

Качество жизни выживших больных изучено с применением русскоязычной версии специализированного опросника GSRS (Gastrointestinal Simptom Rating Scale), разработанного отделом изучения качества жизни в ASTRA Hassle. Статистическая обработка полученных данных выполнена на ПЭВМ в среде Windows XP в программах Statistica 6, Biostat и Excel 2007. Оценка достоверности проводилась с применением t-критерия Стьюдента, χ2 с поправкой Йейтса и точного критерия Фишера. Статистически значимыми считали различия при p ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Различные ранние послеоперационные осложнения из 168 больных развились – у 43 (25,6 %). Умерли в послеоперационном периоде 28 (16,7 %) больных. Характер осложнений и летальность по группам пациентов представлены в таблице 5.

Таблица 5

Характер ранних послеоперационных осложнений и летальность

|

Характер осложнения |

Способ концебокового ТТКА |

Всего (n=168) |

|||

|

Продоль-ный (n=46) |

Попереч-ный (n=54) |

Витебс-кого (n=41) |

Предло-женный (n=27) |

||

|

Несостоятельность швов анастомоза или культи ободочной кишки |

2 (4,3 %) |

3 (5,5 %) |

4 (9,8 %) |

– |

9 (5,4 %) |

|

Продолженный мезентериальный тромбоз |

2 (4,3 %) |

2 (3,7 %) |

1 (2,4 %) |

1 (3,7 %) |

6 (3,6 %) |

|

Эвентрация |

2 (4,3 %) |

- |

2 (4,9 %) |

– |

4 (2,4 %) |

|

Ранняя спаечная кишечная непроходимость |

1 (2,2 %) |

2 (3,7 %) |

– |

– |

3 (1,8 %) |

|

Абсцессы брюшной полости и третичный перитонит |

1 (2,2 %) |

1 (1,8 %) |

– |

– |

2 (1,2 %) |

|

Внутрибрюшное кровотечение |

– |

– |

1 (2,4 %) |

– |

1 (0,6 %) |

|

Повреждение холедоха |

1 (2,2 %) |

– |

– |

– |

1 (0,6 %) |

|

Острая сердечно-сосуди-стая недостаточность |

– |

3 (5,5 %) |

2 (4,9 %) |

– |

5 (3,0 %) |

|

Острое нарушение мозгового кровообращения |

– |

1 (1,8 %) |

1 (2,4 %) |

– |

2 (1,2 %) |

|

Плевропульмональные осложнения |

2 (4,3 %) |

2 (3,7 %) |

1 (2,4 %) |

2 (7,4 %) |

7 (4,2 %) |

|

Нагноение в ране |

– |

1 (1,8 %) |

1 (2,4 %) |

– |

2 (1,2 %) |

|

Прочие |

– |

– |

– |

1 (3,7%) |

1 (1,2%) |

|

Итого |

11 (23,9 %) |

15 (27,7 %) |

13 (31,7 %) |

4 (14,8 %) |

43 (25,6 %) |

|

Летальность |

7 (15,2 %) |

9 (16,7 %) |

10 (24,4 %) |

2 (7,4 %) |

28 (16,7 %) |

|

p < 0,05 при сравнении групп с известными анастомозами с группой предложенного анастомоза (по критерию χ2 с поправкой Йейтса). |

|||||

Предложенный способ ТТКА характеризуется достоверно меньшим числом осложнений и более низким показателем послеоперационной летальности. Отсутствие несостоятельности анастомоза при предложенном способе и развитие его в 9,8 % наблюдений при способе Я. Д. Витебского объясняется морфологическими данными, полученными в эксперименте, согласно которым заживление анастомоза по Я. Д. Витебскому происходит с выраженными явлениями альтерации, очагами некрозов и избыточным развитием соединительной ткани.

Качество жизни в сроки от 6 мес. до 10 лет изучено у 70 больных: при продольном анастомозе – у 15, поперечном – у 24, анастомозе по Я. Д. Витебскому – у 15, предложенном анастомозе – у 16. Опросник GSRS позволяет оценить выраженность таких синдромов, как диарейный, диспепсический, констипационный, абдоминальной боли и рефлюксный (гастроэзофагеальный рефлюкс). У пациентов с инвагинационными анастомозами, сформированными предложенным способом и по Я. Д. Витебскому, выявлена статистически достоверно меньшая выраженность диарейного и диспепсического синдромов, чем у пациентов с продольным и поперечным тонкотолстокишечными анастомозами (p<0,01). Констипационный синдром был более выражен у пациентов с анастомозом по Я. Д. Витебскому (p<0,05). По рефлюксному синдрому и синдрому абдоминальной боли достоверных различий не выявлено (p>0,05). В целом выявлено статистически достоверно более высокое качество жизни пациентов с предложенным анастомозом и анастомозом по Я. Д. Витебскому, чем у пациентов с продольным и поперечным анастомозами (p<0,05), что объясняется наличием клапанных свойств в инвагинационных анастомозах. Данные по выраженности указанных синдромов по группам больных представлены в таблице 6.

Таблица 6

Выраженность патологических послеоперационных синдромов по опроснику GSRS в баллах (М±SD)

|

Изучаемые синдромы |

Способ концебокового ТТКА |

|||

|

Продольный (n=15) |

Поперечный (n=24) |

Витебского (n=15) |

Предложенный (n=16) |

|

|

Диарейный |

4,26±1,99 |

3,55±1,90 |

1,15±0,56 |

1,41±1,04 |

|

Диспепсический |

4,33±2,22 |

3,65±1,99 |

2,25±1,39 |

1,82±1,37 |

|

Констипационный |

1,26±0,53 |

1,77±1,21 |

2,48±1,45 |

1,43±0,76 |

|

Абдоминальной боли |

1,73±1,41 |

1,95±1,25 |

1,26±0,52 |

1,46±1,07 |

|

Рефлюксный |

1,88±1,46 |

1,77±1,31 |

1,42±0,75 |

1,39±1,02 |

|

Общий показатель |

2,87±2,16 |

2,65±1,84 |

1,78±1,19 |

1,53±1,10 |

Из 168 больных 95 (56,5 %) были оперированы по поводу осложненных форм рака правой половины ободочной кишки, в 84 (88,4 %) наблюдениях соответствующих классификационным характеристикам Т3N1-2M0 и Т4N1-2M0. Отдаленное метастазирование отмечено у 11 (11,6 %) больных, резекционное вмешательство у них носило паллиативный характер. Одногодичная летальность изучена у пациентов, оперированных в 2003–2011 гг. и составила 30,2 % (26 умерших из 86 больных): при известных способах анастомоза суммарно – 33,3 % (22 из 66), при предложенном – 25,0 % (5 из 20). Различие недостоверно (p > 0,05). Пятилетняя выживаемость изучена у пациентов, оперированных в 2003– 2008 гг., она составила 56,9 % (29 выживших пациентов из 51): при известных способах анастомоза суммарно – 57,1 % (24 из 42), при предложенном – 55,5 % (5 из 9). Различие недостоверно (p > 0,05). Следовательно, продолжительность жизни онкобольных не зависит от способа формирования анастомоза.

Заключение. Клиническая апробация предложенного способа ТТКА показала, что его применение по сравнению с известными аналогами характеризуется меньшим числом осложнений, более низкой послеоперационной летальностью и более высоким качеством жизни в отдаленные сроки, но не влияет на ее продолжительность у онкологических больных. Таким образом, с учетом совокупности клинических и ранее полученных экспериментальных данных, способ может быть рекомендован в широкую хирургическую практику.

Рецензенты:

Журавлев В. А., д-р. мед. наук, профессор кафедры хирургии ИПО ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Киров.

Котельникова Л. П., д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой хирургии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь.

Библиографическая ссылка

Никитин Н.А., Плехов А.В., Прокопьев Е.С. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕБОКОВЫХ ТОНКОТОЛСТОКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ В КЛИНИКЕ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8902 (дата обращения: 25.02.2026).