Введение. В настоящее время биологический вид – человек разумный – в антропологической науке определяется как популяции, проживающие в различных климато-географических зонах земного шара [1]. Они отличаются высокой степенью изменчивости, которая складывалась на протяжении человеческой истории, под влиянием генетических и средовых факторов, требующих адаптации к ним. Разработка методов оценки этнической и конституциональной изменчивости физического статуса особенно важна для популяций, проживающих в крупных городах, имеющих пестрый этнический состав. Необходимо отметить, что, по данным исследований ВОЗ, регионы Восточной Сибири отнесены к зонам, не комфортным для проживания человека. Для оценки индивидуальности физического развития, его этнических и конституциональных особенностей обычно используется антропологический подход, который должен восприниматься как определенный набор показателей, размерных параметров, типичных черт, характеризующих эту индивидуальность [2].

Традиционные типологии и способы описания формы черепа человека основаны на использования метода индексов или уподобления этой формы геометрическим телам. Признаки мозгового черепа не включаются в большинство современных конституциональных схем, что представляется совершенно оправданным, так как влияние соматотипа на объём мозгового черепа очень мало [3]. Кроме того, достоверно установлено наличие двух относительно независимых подсистем признаков: «тело» и «голова», связь которых осуществляется только за счет включения в подсистему «тело» признаков, характеризующих размеры лица, на основании чего выделяются две системы: «мозговой череп» и «лицо+тело». Мозговой череп и кости лица в филогенезе не выступают как единое целое [3].

Цель исследования - выявить особенности соматометрических и кефалометрических показателей современного населения Восточной Сибири в зависимости от этнической принадлежности и климато-географических условий проживания, провести анализ гармоничности их физического развития, сравнить сомато-кефалометрические портреты изучаемых этнических групп.

Материал и методы. Были проведены антропометрические и кефалометрические измерения 561 мужчин региона Восточной Сибири в возрасте 16-21 года, составляющих население города Красноярска, Республик Бурятия, Хакасия и Тува.

Популяция города Красноярска, крупного промышленного и культурного центра на юге Восточной Сибири, на 88% представлена русскими. В разработку были взяты только представители европеоидной расы. Население Республики Хакасия на 80% представлено европеоидами и на 11,8% - хакасами. Места компактного проживания хакасов: поселок Аскиз – 31,6% и город Абакан – 28,2%. Население имеет значительный уровень метисации и занимает промежуточное положение между европеоидной и монголоидной расами. По антропологическим особенностям они занимают место между уральской и южно-сибирской расами. Обследовались только хакасы. Население Республики Тыва (Атлас мира, 2012) небольшое по численности, на 63,4% представлено тувинцами. В формировании генофонда тувинцев принимали участие тюрко-язычные, монгольские, самодийские и кетоязычные племена. Продолжительный период изоляции тувинцев от родственных племенных групп и русскоязычного населения за пределами Тывы способствовало стабилизации этнического состава населения данной территории. Это существенно отличает тувинцев от других представителей коренного населения Сибири. Обследовались только тувинцы. Население Республики Бурятия на 73% представлено европеоидами (русские и украинцы) и на 24% - бурятами. Современные буряты по языковой принадлежности – это монгольская группа алтайской семьи. По антропологическому комплексу – северные монголоиды центрально-азиатской расы. Обследовались только буряты.

Антропометрические измерения проводились в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководствах [4-6]. Соматотипирование проводилось с помощью индекса [7] по формуле: И = ДТ х 100 / (ПДГК х 6), где ДТ – длина тела (см), ПДГК – поперечный диаметр грудной клетки (см). Лица, имеющие величину индекса до 96, определяются как пикнический соматотип, от 96 до 106 – как нормостенический и выше 106 – как астенический. Для определения типа головы проводились измерения продольного и поперечного диаметров, по которым рассчитывался головной указатель, который при показателе 74.9 соответствовал долихокефалии, 75–79.9 – мезокефалии, свыше 80–брахикефалии. Для определения типа лица рассчитывался верхний лицевой указатель - верхняя высота лица х 100 /скуловой диаметр [8]. Указатель менее 49.9 соответствовал эуренам - широкое лицо, от 50 до 54.9 – мезенам - лицо средней ширины, свыше 55.0 – лептенам - узкое лицо. Статистическая обработка полученных данных выполнялась при помощи программы SPSS, версии 19.0. Репрезентативность выборки антропометрических показателей у обследованных мужчин и женщин оценивалась согласно рекомендациям [7]. В качестве непараметрического метода проведен перцентильный анализ.

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 сравниваются результаты антропометрического обследования представителей этнических групп (габаритные размеры и компонентный состав тела).

Таблица 1

Характеристика антропометрических показателей обследованных мужчин в зависимости от этнической принадлежности

|

Показатели |

Популяция Красноярска |

Бурятский этнос |

Хакасский этнос |

Тувинский этнос |

P |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Длина тела, см |

165.14±0.47 |

159.67±0.55 |

156.45±0.45 |

156.87±0.41 |

p1,2 <0,001 p1,3<0,001 p1,4 <0,001 p2,4<0,001 p3,4- нет p2,3<0,001 |

|

Масса тела, кг |

58.16±0.77 |

53.03±0.85 |

51.16±0.45 |

54.91±0.75 |

p1,2 <0,001 p1,3<0,001 p1,4 <0,01 p2,4<0,1 p3,4<0,001 p2,3<0,05 |

|

Жир. масса,% |

27.25±0.61 |

31.65±0.56 |

28.05±0.42 |

29.74±0.41 |

p1,2 <0,001 p1,3 - нет p1,4 <0,001 p2,4<0,01 p3,4<0,01 p2,3<0,001 |

|

Мыш. масса,% |

41.89±0.40 |

35.65±0.28 |

40.76±0.36 |

З7.68±0.26 |

p1,2<0,001 p1,3<0,05 p1,4 <0,001 p2,3<0,001 p2,4<0,001 p3,4<0,001 |

|

Кост. масса,% |

15.42±0.14 |

16.65±0.17 |

15.43±0.12 |

14.88±0.13 |

p1,2 <0,001 p1,3 - нет p1,4 <0,001 p2,4<0,001 p3,4<0,001 p2,3<0,001 |

Самые большие габаритные размеры (длина и масса тела) имели мужчины города Красноярска (европеоиды). Представители других этносов по этим показателем уступали и расположились так: буряты (город Улан-Удэ), тувинцы (город Кызыл) и хакасы (город Абакан). Длина тела у хакасов была на 8 см и 11 кг меньше, чем у мужчин Красноярска. Относительный показатель жировой массы был самым высоким у тувинцев, затем, по степени уменьшения, расположились мужчины Красноярска, хакасы и буряты. По мышечному компоненту распределение, в сторону уменьшения показателя, было следующее: русские, хакасы, тувинцы, буряты. По костному компоненту, соответственно - буряты, хакасы, тувинцы, русские.

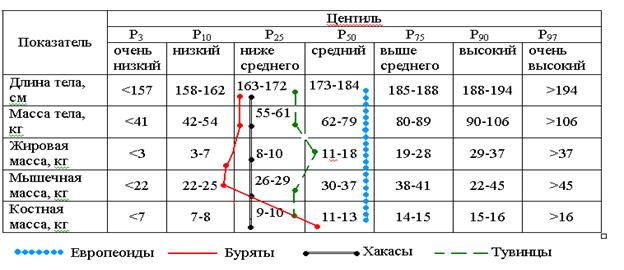

Учитывая пеструю картину этнических особенностей соматометрических показателей, мы сочли целесообразным провести их через перцентильный анализ, который может свидетельствовать о гармоничности физического развития (Н.А. Матвеева, 1983). Все показатели русских мужчин расположились в канале Р50, хакасов – в канале Р25, тувинцев – в каналах Р25-50, что свидетельствует о гармоничности их развития. У бурятов физическое развитие оценивается как дисгармоничное, так как у них были низкие показатели жирового и мышечного компонентов (канал Р10) и самый высокий показатель костного компонента – Р50 (рис. 1).

Рис. 1. Оценка габаритных размеров и компонентов массы тела мужчин различных этносов по перцентильным каналам

Результаты соматотипической диагностики у мужчин представлены на рис. 2. Нормостенический соматотип был самым частым у русских и бурятов (47.51% и 51.42% соответственно), а у хакасов и тувинцев – астенический (59.48% и 54.86% соответственно). Следующим по частоте соматотипом у европеоидов и бурятов был астенический соматотип, а у хакасов и тувинцев – нормостенический с частотой в пределах от 36 до 41%. Реже всего встречался пикнический соматотип в пределах от 14.29% у бурятов до 1.96% - у хакасов.

Параметры мозгового и лицевого отделов головы приведены в табл. 2. Продольный диаметр головы был самый большой у русских мужчин, по сравнению с другими этносами (р<0.001). Между бурятами, хакасами и тувинцами различий по данному показателю не обнаружено. Поперечный диаметр головы у мужчин Красноярска был наименьшим и достоверно (р<0.001) отличался от аналогичного показателя у бурятов, хакасов и тувинцев. Исключение составили тувинцы, у которых поперечный диаметр головы не имел достоверных различий с бурятами и хакасами. Показатели верхней высоты лица, скулового и бигониального диаметров были наименьшими у русских, а у бурятов – самыми большими. Достоверность различий в этих показателях была равна р<0.01, независимо от этнической принадлежности. Только один показатель – бигониальный диаметр – не имел достоверных отличий у бурятов, тувинцев и хакасов.

Рисунок 2. Распределение обследованных мужчин по соматотипам в зависимости от этнической принадлежности.

Таблица 2

Кефалометрические показатели обследованных мужчин в зависимости от этнической принадлежности (см)

|

Признак |

Русские |

Буряты |

Хакасы

|

Тувинцы |

P |

|

Продольный D |

19.48±0.05 |

19.21± 0.07 |

19.21 ±0.05 |

19.11 ±0.06 |

p1,2<0,003,p1,3<0,001,p1,4<0,001,p2,3=0,968, p2,4=0,320,p3,4=0,264 |

|

Поперечный D |

14.46±0.05 |

16.18 ±0.07 |

15.50 ±0.04 |

15.54 ±0.05 |

p1,2<0,001,p1,3<0,001,p1,4<0,001,p2,3 <0,001 p2,4=0,433,p3,4=0,202

|

|

Верхняя высота лица |

6.11±0.07 |

9.10 ±0.07 |

6.41 ±0.05 |

6.71 ±0.03 |

p1,2 <0,001,p1,3<0,001,p1,4 <0,001,p2,3<0,001 p2,4<0,001,p3,4<0,001 |

|

Скуловой D |

13.48±0.05 |

14.58 ±0.06 |

12.86 ±0.05 |

14.01 ±0.05 |

p1,2 <0,001,p1,3<0,001,p1,4 <0,001,p2,3<0,001, p2,4<0,001,p3,4<0,001 |

|

Бигониальный D |

11.25±0.04 |

11.73 ±0.06 |

11.31 ±0.06 |

11.54 ±0.04 |

p1,2 =0,003,p1,3<0,001,p1,4 <0,001,p2,3=0,968 p2,4=0,320,p3,4=0,264 |

Распределение обследованных мужчин в соответствии с типом головы приведено на рис. 3. Самым частым типом мозгового отдела головы у русских была долихокефалия - 57.86%, на втором месте была мезокефалия - 33.96%, а брахикефалия отмечена лишь в 8.18% случаев. У бурятов, хакасов и тувинцев самым частым типом головы была брахикефалия, второй по частоте была мезокефалия, а долихокефалия отмечена в единичных случаях.

Рис. 3. Распределение обследованных мужчин по типу головы в зависимости от этнической принадлежности.

По типу лица обследованные выглядели следующим образом: лептены у русских встретились в 86.79%, у бурятов – 99.04%. у хакасов – 90.84% и у тувинцев – 56.25%. Мезены отмечены в 10.69% у русских, в 0.48% - у бурятов, в 6.53% - у хакасов и в 22.92% - у тувинцев. Меньше всего было эуренов: среди русских – 2.52%, бурятов – 0.48%, хакасов – 6.53% и тувинцев – 20.83% (рис. 4).

Рис. 4. Распределение обследованных мужчин по типу лица в зависимости от этнической принадлежности.

Результат антропологического обследования позволяет на основе усредненных показателей выборки создать облик современного населения юношеского возраста, проживающего в Восточной Сибири, в зависимости от этнической принадлежности. Мы сделали фотографии представителей обследованных этнических групп, которые по своим параметрам близки к усредненным показателям (рис. 5).

Рис. 5. Представители различных этнических групп мужчин.

Таким образом, полученные данные показывают, что фундаментальным основанием для построения любого целостного представления о здоровье или болезни человека стала ориентация на интегративные принципы, основанные на антропологических данных. Оценка индивидуальности, которая должна восприниматься как определенный набор показателей, размерных параметров, типичных черт, характеризующих её, лежит в основе антропологических исследований.

Такой подход позволяет оценивать возрастные, половые, конституциональные, этнические, адаптационные особенности организма, варианты его фенотипической организации, особенности строения различных органов и систем, более глубоко анализировать причины возникновения и течение болезней. Его целесообразно использовать не только в проведении научных исследований, но и в практическом здравоохранении, начиная с диспансеризации населения.

Рецензенты:

Шилов С.Н., доктор медицинских наук, профессор, директор института психолого-педагогического образования Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, г. Красноярск.

Горбунов Н.С., доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории этногенетических и метаболических проблем нормы и патологии Института Медицинских проблем Севера СО РАМН, г. Красноярск.

Библиографическая ссылка

Юсупов Р.Д., Николаев В.Г., Алямовский В.В., Синдеева Л.В., Моисеенко С.А., Казакова Г.Н. ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОМАТОМЕТРИЧЕСКИХ И КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У МУЖЧИН ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8872 (дата обращения: 27.02.2026).