Значительный рост социального сиротства в России в последнее десятилетие, появление его новых характеристик, а также недостаточная разработанность программ социальной поддержки и психолого-медико-педагогической реабилитации создают реальные трудности адаптации подростков в микросоциальном окружении по окончании школы, определяют актуальность исследований по данной проблеме [3, 8, 9]. Именно в подростковом возрасте неравномерность процесса личностного развития приобретает отчетливо выраженную, социально обостренную форму в связи с проблемой субъективной возрастной самоидентификации развивающейся личности [6]. Многочисленные данные [1, 2, 4, 5, 7, 10] о недостаточной личностной зрелости выпускников детских домов и школ-интернатов, невысоком уровне их социально-психологической адаптации свидетельствуют о затруднениях в формировании индивидуации и автономии и искажениях в личностном развитии подростков, лишенных родительского попечения (подростки-ЛРП), что и определяет важность исследования данной проблематики в плане разработки комплексных психолого-медико-педагогических психокоррекционных программ, направленных на повышение личностного роста и уровня адаптивности детей, лишенных родительского попечения.

Цель исследования – выделение симптомов-мишеней для психологической коррекции на основе изучения индивидуально-психологических особенностей, связанных с формированием индивидуации и автономии и отражающихся в специфике межличностных отношений и социально-психологической адаптации подростков-ЛРП. Объект исследования – индивидуально-психологические особенности, связанные с формированием индивидуации и автономии и отражающиеся в специфике межличностных отношений и социально-психологической адаптации подростков-ЛРП. Предмет исследования – эмоциональные, когнитивные и поведенческие особенности межличностных отношений подростков-ЛРП.

В соответствии с целью и предметом исследования нами решались следующие задачи:

1. Выявить индивидуально-психологические особенности подростков-ЛРП.

2. Изучить особенности эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов межличностных отношений подростков-ЛРП.

3. Определить характеристики социально-психологической адаптации и верифицировать факторы, детерминирующие неадаптивные стереотипы межличностного взаимодействия подростков-ЛРП.

4. Выделить симптомы-мишени для психологической коррекции.

Материал и методы исследования

На базе детских домов и школ-интернатов г. Белгорода и Белгородской области нами было обследовано 93 подростка-ЛРП, в возрасте 13–16 (14 ±1,2) лет – основная группа, и 60 подростков из полных семей аналогичного пола и возраста – контрольная группа. Основные методы исследования: эмпирический (восьмицветовой тест М. Люшера в модификации Л. Н.Собчик, цветовой тест отношений М. А. Эткинда, «Личностный дифференциал», «Незаконченные предложения», методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, методика «Q-сортировка» В. Стефансона, экспериментально-психологическая методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга), статистический при помощи пакета прикладных статистических программ STATISTICA6 (методы описательной статистики, критерий Стьюдента t (параметрические данные), критерий c2 (непараметрические данные), корреляционный (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) и факторный анализ и интерпретационный.

Результаты исследования и обсуждение

Тест Люшера выявил повышенную выраженность (t>2,4, p<0,05) эмоциональной напряженности подростков-ЛРП (3,2±0,22 балла) по сравнению с контрольной группой (2,4±0,25 балла). У значительной части подростков-ЛРП – 82 человек (88,2 %) основные цвета (синий, зеленый, красный, желтый) занимали одну из 3-х последних позиций ряда, что свидетельствует о том, что символизируемая этим цветом потребность фрустрирована и является источником стресса. Результаты ЦТО М. А. Эткинда показали, что подростки-ЛРП обнаруживают нарушения эмоционального компонента межличностных отношений и индивидуации в виде негативного отношения к близким взрослым (родителям), которые ассоциируются с цветами, имеющими отрицательные характеристики. Так, черный, серый и коричневый цвета ассоциируют с образом матери 33 подростка (35,5 %), а с образом отца – 56 подростков (60 %), по сравнению с контрольной группой (соответственно: 4 подростка (6,6 %), c2>25, p<0,001; 20 подростков (33 %), c2>14,5, p<0,01).

Методика «Личностный дифференциал» не обнаружила статистически достоверных различий между основной и контрольной группами по факторам оценки, силы и активности, а методика «Незаконченные предложения» показала, что в высказываниях подростков-ЛРП о своих реальных друзьях отчетливо звучит подозрительность: они не раз упоминают о том, что в их отсутствие друзья «обсуждают меня, говорят обо мне плохо за моей спиной, сплетничают», а также присутствует страх, что друг «обманет, выдаст секреты».

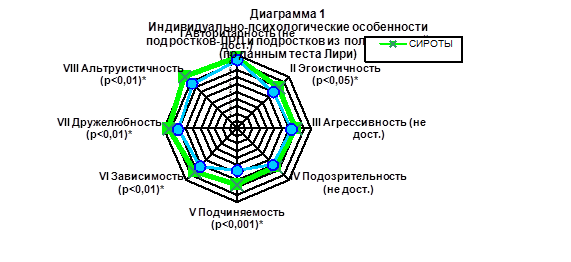

Результаты теста Т. Лири по индивидуально-психологическим особенностям подростков-ЛРП представлены на диаграмме 1.

Выявленные различия свидетельствуют о том, что подростки-ЛРП демонстрируют противоречивые индивидуально-психологические особенности: с одной стороны, они более эгоистичны, ориентированны на себя, склонны к соперничеству, доминированию, по сравнению с группой подростков из полных семей; с другой стороны – зависимы, следуют за лидером, подчиняемы и неуверенны в себе, пассивны, демонстрируют робость, уступчивость в межличностных контактах, стремятся найти опору в ком-либо более сильном.

Результаты теста К. Роджерса и Р. Даймонда представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты «Методики диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда» подростков основной и контрольной групп

|

Октанты |

Подростки-ЛРП |

Полная семья |

t> |

p< |

||

|

M |

m |

M |

m |

|||

|

Адаптивность |

132,4 |

2,68 |

140,5 |

2,76 |

2,1 |

0,05 |

|

Дезадаптивность |

104,5 |

3,0 |

81,67 |

4,0 |

4,5 |

0,001 |

|

Неприятие себя |

19,09 |

0,78 |

14,4 |

1,0 |

3,9 |

0,001 |

|

Неприятие других |

19,8 |

0,78 |

15,67 |

0,84 |

3,7 |

0,001 |

|

Эмоциональный дискомфорт |

20,03 |

0,86 |

15,22 |

1,11 |

3,4 |

0,01 |

|

Внешний контроль |

25,26 |

0,96 |

18,55 |

1,2 |

4,47 |

0,001 |

|

Ведомость |

20,55 |

0,58 |

17,08 |

0,84 |

3,4 |

0,01 |

|

Эскапизм (уход от проблем) |

19,2 |

0,56 |

17,6 |

0,6 |

2,0 |

0,05 |

Как видно из таблицы 1, уровень адаптации подростков-ЛРП несколько ниже уровня адаптации подростков из полных семей, что объясняется преобладанием у подростков основной группы несамостоятельности, ориентации на внешний контроль, что соотносится с условиями жизни в детском доме, где от воспитанников ожидается полное подчинение, имеет место четкий регламент и отсутствие необходимости решения проблем реальной жизни, которые за них решают воспитатели. Подростки-ЛРП обнаруживают более низкий уровень самоприятия по сравнению с подростками из полных семей, проявляют неуверенность в себе и негативное отношение к своей личности, формирующееся в результате воспитания вне семьи. Это обусловлено отсутствием близкого, безусловно любящего взрослого, способного внушить чувство уверенности и полноценности. Кроме того, им присуще состояние хронического эмоционального дискомфорта с негативной оценкой окружающих и неприятием их, что связано, по нашему мнению, с последствиями родительской депривации, поскольку имея негативный опыт взаимодействия с близкими взрослыми, дети склонны экстраполировать его и на окружающих, относясь к ним с враждебностью и подозрительностью.

Тест «Q-сортировка» В. Стефансона выявил статистически достоверные различия между основной и контрольной группой по тенденции «зависимость / независимость» (c2>21,38, p<0,001), которая определяется как внутреннее стремление индивида к принятию групповых стандартов и ценностей. Т.е. подростки-ЛРП более зависимы и ведомы и менее самостоятельны, чем дети из полных семей. И хотя стремление принимать ценности и нормы референтной группы характерно для подросткового возраста, у подростков основной группы оно выражено в большей степени, чем у их сверстников из полных семей, что свидетельствует об определенных деформациях в личностном развитии. По данным теста С. Розенцвейга, для большинства (79,6 %) подростков-ЛРП (c2>25,11, p<0,001) характерна экстрапунитивная направленность реакций (Е), а также самозащитный тип реагирования (ЕD) – в 74,2 % случаев (c2>37,35, p<0,001), что свидетельствует о низкой фрустрационной толерантности, низком уровне самообладания, неумении эмоционально отвлечься от фрустратора, самостоятельно найти выход из конфликта, неспособности взять на себя ответственность за его решение, стремлении переложить эту ответственность на окружающих, неумение и нежелание признать свою вину, доминировании негативных тенденций в отношении к окружающим.

Корреляционный анализ экспериментальных данных подростков-ЛРП показал, что среди наиболее задействованных в корреляционных зависимостях звучат такие переменные, как подозрительность, зависимость, подчиняемость (отрицательно связанные с адаптацией (r>-0,31 p<0,005; r>-0,26 p<0,05; r>-0,5 p<0,001), уровнем самоприятия (r>-0,29 p<0,005; r>-0,28 p<0,05; r>-0,24 p<0,05), эмоциональной комфортностью (r>-0,25 p<0,05; r>-0,39 p<0,001) и интернальностью (r>-0,23 p<0,05; r>-0,29 p<0,005). Как представляется, черты подозрительности, злопамятности, подчиняемости, зависимости, обидчивости у подростков-ЛРП являются результатом опыта депривации. Но выработанные как реактивные, эти характеристики не принимаются самой личностью (отсюда – отрицательная связь с показателем самоприятия) и не являются адаптивными. Кроме того, они препятствуют формированию обычных для возраста констелляций черт (в том числе, связанных с проблематикой автономности, эгоистичности и формирования зрелого самоуважения), тем самым задерживая и искажая развитие личности в пубертатный период. Факторный анализ экспериментальных данных подростков-ЛРП позволил выделить 3 фактора, характеризующих их индивидуально-психологические особенности, особенности межличностных отношений и социально-психологической адаптации: фактор дезадаптивности (который определяют подозрительность, подчиняемость, неприятие себя, неприятие других, эмоциональный дискомфорт, ориентация на внешний контроль, ведомость), фактор подозрительности отражает комплекс особенностей поведения подростков-ЛРП (эгоистичность, авторитарность, агрессивность, подозрительность) в процессе межличностных отношений и фактор зависимости, который мы склонны интерпретировать как одно из основных искажений личностного развития, формирующееся в результате депривационного воспитания. Ключевой характер этой установки обусловлен тем, что подростковый возраст определяется как разрешение проблемы индивидуации, утверждение своего Я в группе сверстников, что не находит подтверждения в группе детей-ЛРП, которые демонстрируют более зависимое и подчиняемое по сравнению с детьми из полных семей поведение.

Выводы

1. Индивидуально-личностными особенностями подростков-ЛРП, негативно влияющими на процесс индивидуации и формирование автономии, являются: чувство эмоционального дискомфорта с неприятием себя и негативной оценкой окружающих, повышенная агрессивность, подозрительность, обидчивость, зависимость и подчиняемость. Для них характерны повышенное стремление принимать нормы и ценности референтной группы и приписывать ответственность за происходящее с ними внешним условиям.

2. В межличностных отношениях подростки-ЛРП характеризуется противоречивыми чертами: с одной стороны они более эгоистичны, склонны к соперничеству, обидчивы, злопамятны, подозрительны, агрессивны, конфликтны, по сравнению с группой подростков из полных семей, с другой стороны – зависимы, подчиняемы, ведомы, неуверенные в себе, склонны снимать с себя ответственность. Обладая недостаточно развитой волевой саморегуляцией, они избегают сложных ситуаций, требующих самостоятельности. Такого рода сочетание противоречивых установок с непоследовательностью, отсутствием единой линии и конструктивности поведения ведет к более низкому уровню социально-психологической адаптации подростков, лишенных родительского попечительства, по сравнению с подростками из полных семей, и является проявлением нарушений процесса индивидуации и формирования зрелой автономии, которая у подростков из полных семей проявляется в достаточном уровне самоприятия, уверенности в себе, независимости в принятии решений, стремлении самостоятельно находить выход из сложных ситуаций.

3. Уровень социально-психологической адаптации подростков-ЛРП в жестко регламентируемой микросоциальной среде детских домов и домов-интернатов определяется сформировавшимися под влиянием проживания в ней личностными и поведенческими особенностями. В целом подростки основной группы обнаруживают более низкий уровень социально-психологической адаптации по сравнению с подростками контрольной группы. Это обусловлено тем, что у них не развита волевая саморегуляция и выявляются трудности планирования, вследствие подчинения навязываемому порядку и выработке поведенческих стереотипов ведомости, зависимости, склонности снимать с себя ответственность за происходящее и приписывать её внешним условиям. Поэтому в новой микросоциальной среде, предъявляющей требования самостоятельного планирования и организации деятельности, у них возникают затруднения, являющиеся предиспозицией социально-психологической дезадаптации. Тем самым мы можем предположить возникновение значительных трудностей в адаптации выпускников школ-интернатов, которые в неизменном и постоянном мире детских домов и школ-интернатов оказываются более адаптированными за счет развития у них черт зависимости и подчиняемости (т.е. незрелой автономии), однако плохо умеют приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям реальной жизни, где требуется самостоятельность в принятии решений и гибкость поведенческих стратегий.

4. Симптомами-мишенями для психологической коррекции нами были выделены: осознание и снижение эмоционального дискомфорта, повышенной эмоциональной напряженности; осознание и отреагирование негативных чувств по отношению к себе, близким взрослым, сверстникам, окружающим, повышение уровня самоприятия; развитие эмоционального самоконтроля; коррекция привычных паттернов соперничества и конфронтации; обучение умению строить основанные на позитивных чувствах отношения; коррекция недостаточной самостоятельности, подчиняемости.

Таким образом, описанные результаты исследования свидетельствуют о целом ряде искажений личностного развития и специфических индивидуально-психологических особенностях, оказывающих влияние на процесс индивидуации и формирование автономии в подростковом возрасте как независимости, самостоятельности, способности принимать на себя ответственность за свои решения и поступки, свободы выбора своего жизненного пути. Сказанное диктует необходимость проведения психокоррекционных мероприятий, симптомами-мишенями которых будут: снижение эмоционального дискомфорта, отреагирование негативных чувств по отношению к себе и окружающим, коррекция привычных паттернов соперничества и конфронтации, коррекция недостаточной самостоятельности, подчиняемости.

Рецензенты:

Поддубный Николай Васильевич, д-р филос. наук, канд. психол. наук, профессор, профессор кафедры социальной работы и психологии, Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования Белгородский университет кооперации, экономики и права, г. Белгород.

Разуваева Татьяна Николаевна, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой общей и клинической психологии, ФГАОУВПО Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород.

Библиографическая ссылка

Гомеляк Ю.Н., Руженков В.А. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЦИИ И АВТОНОМИИ У ПОДРОСТКОВ, ЛИ-ШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8616 (дата обращения: 14.12.2025).