Введение

В повседневной практике педиатры достаточно часто встречаются с микробно-воспалительными заболеваниями мочевой системы – одной из самых частых патологий детского возраста [6, 8]. Высокая распространенность, неуклонное нарастание частоты инфекции мочевой системы (ИМС) в детской популяции, а также склонность к рецидивирующему течению с развитием необратимых повреждений паренхимы почек и формированием хронической почечной недостаточности диктуют необходимость пристального внимания к данной проблеме [4, 5, 7]. Немаловажным в хронизации микробно-воспалительного процесса почек является состояние макроорганизма, в частности, нарушения обменных процессов, приводящих к развитию дизметаболических нефропатий. В подавляющем большинстве случаев обменных нефропатий выявляется дисметаболическая нефропатия с оксалатно-кальциевой кристаллурией [2, 3]. Широкое распространение дизметаболических нарушений и на их фоне инфекций мочевой системы в детской популяции в большой мере обусловлено экологическими сдвигами, которые наблюдаются в последние десятилетия. Отмечается тенденции роста дисметаболических нефропатий и в структуре заболеваний органов мочевой системы у детей Алтайского края [1].

Целью данного исследования является выявление особенностей клинико-лабораторного течения пиелонефритов у детей с кристаллурией.

Материалы и методы. Комплексный анализ результатов клинико-лабораторных и инструментальных обследований 782 детей в возрасте от 1 месяца до 14 лет с диагнозом ИМС был проведен на базе городской детской больницы г. Бийска (главный врач – Ковярова Е. Б.) в 2004–2009 годах.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета программ Statistica 6.0.

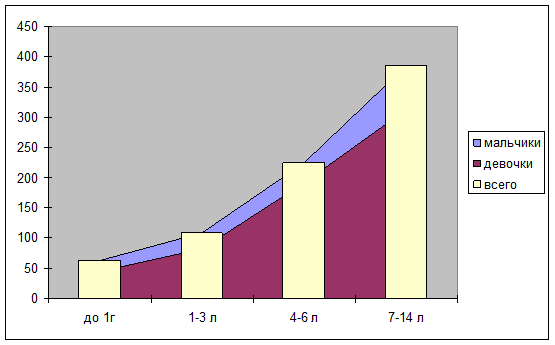

С учетом возраста были сформированы возрастные группы для проведения анализа особенностей течения, клинической картины и лабораторно-инструментальных данных : 1 группа – до 1 года, 2 группа – с 1 до 3 лет, 3 группа – с 4 до 6 лет, 4 группа – с 7 до 14 лет.

Диагноз пиелонефрит у больных детей основывался на клинико-функциональных данных с учетом медико-биологического, генетического анамнеза, преморбидного фона, результатов ультразвукового, рентгенологического, биохимического, бактериологического исследований. Критерии активности воспалительного процесса – концентрация С-реактивного белка, сиаловых кислот в сыворотке, лейкоцитоза, СОЭ в общем анализе крови, уровню лейкоцитурии.

При постановке диагноза «Пиелонефрит» использовали МКБ-Х (2003) и выделяли течение (острый, хронический), форму заболевания (обструктивный, необструктивный) и степень нарушения функции почек (нарушение функции концентрации, циркадного ритма выделения, ацидо- и аммонийгенеза).

Диагноз дисметаболическая нефропатия был установлен с учетом таких изменений в анализе мочи как кристаллурия, в биохимическом анализе мочи – повышенная суточная экскреция оксалатов, уратов, теста на кальцифилаксию, а также на данных УЗИ-почек. Характер дизметаболических нарушений уточнялся по характеру кристаллурии, суточной экскреции солей щавелевой и мочевой кислот, уровню урикемии. Учитывая, что определение уровня ферментурии является доступным неинвазивным методом исследования и маркером повреждения клеток почечного эпителия, мы определяли щелочную фосфатазу (ЩФ), гаммаглутамилтрансферазу (ГГТ), лактатдегидрогеназу (ЛДГ). Повышение их активности в моче свидетельствует о преимущественном поражении канальцевого аппарата почек у детей.

На основании значительного преобладания среди сопутствующей патологии со стороны органов мочевой системы кристаллурии были сформированы две группы детей с пиелонефритом: с наличием сопутствующей кристаллурии и без кристаллурии: 1 группу составили 475 детей с пиелонефритом и кристаллурией, во 2 группе было 105 детей с пиелонефритом без кристаллурии.

Результаты

При сравнении соотношения мальчики / девочки в целом во всех возрастных группах отмечено преобладание девочек (p<0,05), что отображено на рис.1:

Рисунок 1. Распределение детей по возрасту и полу

Анализируя течение пиелонефритов, их форму и степень нарушения функции почек, было отмечено, что преобладали пиелонефриты вторичные (98,6 %, р<0,05), обструктивные (71 %, р<0,001), течение пиелонефрита регистрировалось практически равнозначно – острое в 41 % случаев, хроническое – в 59 %. Нарушение функций почек отмечалось достоверно чаще (72 %), р<0,001, что наглядно видно в таблице 1:

Таблица № 1. Характер течения пиелонефритов у обследованных детей

|

Форма пиелонефрита |

Количество больных |

|

|

абс. |

% |

|

|

Первичный |

8 |

1,4** |

|

Вторичный: – обструктивный – необструктивный |

572 404 168 |

98,6 71* 29 |

|

Течение пиелонефрита: острое хроническое |

239 341 |

41* 59 |

|

Функции почек: – сохранены – нарушены |

160 420 |

28* 72 |

*Регистрация случая, статистическая значимость – р<0,0001.

** Регистрация случая, статистическая значимость – р<0,05.

Врожденные аномалии органов мочевой системы у обследованных нами детей составили 70 %, среди которых 25 % – аномалии количества (единственная почка, гипоплазированная почка), 32 % – аномалии положения (дистопия, нефроптоз, «подковообразная» почка), 43 % – были представлены обструктивными аномалиями (гидронефроз, уретерогидронефроз).

У обследованных детей в 79 % случаев в мочевом осадке регистрировалась кристаллурия (р<0,001), при этом в 67 % случаев регистрировалась оксалатно-кальциевая кристаллурия; уратная и фосфатная кристаллурии были выявлены соответственно в 17 % и 16 % случаев.

В 1 группе детей оксалатно-кальциевая кристаллурия регистрировалась у детей в возрасте до года – в 76 % случаев, у детей с 1 года до 3 лет – 61 %, такой же процент зарегистрирован и у детей с 4 до 6 лет, в возрасте с 7 до 14 лет оксалатно-кальциевая кристаллурия отмечалась у 60 % детей. Уратная кристаллурия достаточно чаще отмечена в возрасте с 1 до 3 лет – 21 %, до года она составила 12 %, с 4 до 6 лет и с 7 до 14 лет уратная кристаллурия регистрировалась одинаково в 15 % случаев. Доля фосфатной кристаллурии преобладала в возрасте с 1 года до 3 лет и с 4 до 6 лет – по 19 %, наименьшая доля фосфатной кристаллурии регистрировалась до года – 4 %, с 7 до 14 лет она составила 16 %.

Тест на кальцифилаксию оказался положительным в 68 % случаев в 1 группе детей с кристаллурией.

Особенностями ультразвуковой картины почек в 1 группе было повышение эхогенности коркового вещества почек. Так повышение эхогенности у детей до 1 года регистрировалось в 44 % случаев (в контрольной – 11 %, р<0,05), с 1 до 3 лет – 35 % (в контрольной группе подобные УЗ-изменения не зарегистрированы), с 4 до 6 лет – 47 % (в контрольной группе – 10 %, р<0,05), с 7 до 14 лет – 66 % (в контрольной группе – 14 %, р<0,005).

Анализируя показатели общеклинического анализа крови (СОЭ, лейкоцитоз, гемоглобин), можно отметить, что манифест воспалительного процесса далеко не всегда был представлен активностью со стороны крови. Данные результатов отражены в таблице 2

Таблица № 2. Лабораторные показатели крови в группах с пиелонефритом в сочетании с кристаллурией (1-ая группа) и без кристаллурии (2-ая группа)

|

параметры |

1-я группа |

2-я группа |

|

Лейкоциты, х109/л |

9,7±3,6 |

6,8±1,7* |

|

Гемоглобин, г/л |

121,7±8,1 |

132,1±9,0** |

|

СОЭ, мм/ч |

20,7±9,4 |

12,9±6,5* |

|

Мочевина, ммоль/л |

4,8±1,3 |

3,9±0,9* |

|

Креатинин, мкмоль/л |

82,8±12,3 |

63,6±10,1* |

|

Сиаловые кислоты, ммоль/л |

0,264±0,044 |

0,159±0,041* |

*Различие показателей в 1 и 2 группах, статистически значимое, р<0,001.

**Различие показателей в 1 и 2 группах, статистически значимое, р<0,01.

Согласно показателей таблицы 2 средние значения показателей лейкоцитов крови, СОЭ достоверно выше в группе детей с пиелонефритом в сочетании с кристаллурией по сравнению с оппозитной группой, гемоглобин в этой же группе также достоверно ниже. Достоверных различий по возрастным группам не отмечено; средние значения таких показателей как сиаловые кислоты, мочевина, креатинин достоверно выше в группе детей с пиелонефритом в сочетании с кристаллурией. У детей первого года жизни отмечено наличие С-реактивного белка – в 1 группе 32 %, во 2 группе – 11 % (р<0,05).

Умеренное повышение СОЭ (до 20 мм/ч) регистрировалось в 30 % всех случаев пиелонефрита, при этом достоверно чаще оно было при пиелонефрите в сочетании с кристаллурией (34 %), в 4 % случаев СОЭ была высокой (более 20 мм/ч), в группе детей с пиелонефритом без кристаллурий высокой СОЭ зарегистрировано не было. С учетом возрастных категорий умеренно повышенное СОЭ отмечалось чаще в возрасте с 1–3 лет (64 %) и до 1 года (53 %); высокие показатели СОЭ до года не регистрировались, с 1 года до 3 лет и с 7 до 14 лет высокие показатели СОЭ составили по 1 %, с 4 до 6 лет – 8 %. Среди детей умеренный лейкоцитоз (9–14 тысяч в микролитре) чаще регистрировался у детей до 1 года (50 %) с постепенным уменьшением в каждой последующей группе (соответственно – 46 %, 25 %, 20 %), выраженный лейкоцитоз (более 14 тысяч в микролитре) был отмечен у детей с 1–3 лет – 34 %, до года он составил 18 %, с 4 до 6 лет – 20 %, с 7 до 14 лет – 8 %. Также чаще зарегистрирован умеренный лейкоцитоз при пиелонефрите в сочетании с кристаллурией – 28 %, в группе детей с пиелонефритом без кристаллурии умеренный лейкоцитоз отмечен в 19 % случаев, выраженный лейкоцитоз регистрировался только в группе с кристаллурией в 18 % случаев.

При анализе уровня энзимурии были выявлены достоверные различия (р<0,001) показателей активности энзимурии у детей в группах сравнения, с более высокой активностью ферментов у больных 1 группы активность ферментов выше, чем у детей 2 группы, что наглядно представлено в таблице 3.

Таблица № 3. Показатели энзимурии в группах с пиелонефритом в сочетании с кристаллурией (1-ая группа) и без кристаллурии (2-ая группа)

|

параметры |

1-я группа |

2-я группа |

|

ЛДГ |

18,46±6,26 |

6,73±4,09* |

|

ГГТ |

17,34±5,86 |

5,06±2,45* |

|

ЩФ |

23,53±7,38 |

4,54±2,17* |

* Различие показателей в 1 и 2 группах, статистически значимое, р<0,001.

Анализ показателей энзимурии по возрастным группам статистически значимых различий не выявил.

При проведении анализа корреляционной связи уровня оксалатурии со степенью активности ферментов мочи была отмечена слабая положительная связь (от +0,04 до + 0,12), такие же показатели зарегистрированы при оценке корреляционной связи среди показателей энзимурии, лейкоцитов крови и мочи.

Заключение

Проведенные исследования показали, что основная доля пиелонефритов – вторичные пиелонефриты, протекающие на фоне врожденной аномалии почек и кристаллурии, чаще оксалатно-кальциевой.

Течение микробно-воспалительного процесса на фоне кристаллурии характеризуется большей активностью, о чем свидетельствуют лабораторные показатели крови (лейкоцитоз, скорость оседания эритроцитов, сиаловые кислоты, СРБ), мочи (лейкоциурия, энзимурия).

Положительная корреляционная связь между показателями энзимурии, белков острой фазы, лейкоцитов крови, мочи и показателями оксалатурии у детей указывает на связь активности воспалительного процесса с метаболическими нарушениями при пиелонефритах у детей.

Рецензенты:

Лобанов Юрий Федорович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой педиатрии № 1 ГБОУ ВПО АГМУ Министерства здравоохранения и социального развития, 656038, г. Барнаул.

Неймарк Александр Израилевич, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой урологии и нефрологии ГБОУ ВПО АГМУ Министерства здравоохранения и социального развития, 656038, г. Барнаул.

Библиографическая ссылка

Хасанова Ю.Л., Ковярова Е.Б., Суворова А. В., Выходцева Г. И. ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТОВ У ДЕТЕЙ С КРИСТАЛЛУРИЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=7810 (дата обращения: 16.12.2025).