На территории Пермского края широко развиты конгломераты пермского возраста. Это аллювий рек, существовавших на востоке Восточно-Европейской платформы в позднепермское время. Активная динамика водного потока определяла крупность материала, накопленного на аккумулятивных равнинах. Речные долины были преимущественно ориентированы на север и северо-запад [1; 9]. На водоразделах рек Камы и Вятки встречаются песчано-гравийно-галечные отложения базальных горизонтов позднепермских русловых потоков, сносивших обломочный материал с Урала. Сейчас конгломераты образуют бронирующие формы рельефа – «пуги» [7] и часто разрабатываются как месторождения строительных материалов [3–6]. В их петрографическом составе преобладают устойчивые породы: кремни и яшмы (до 70%), кварциты и кварцито-песчаники (до 53%), реже встречаются эффузивные, интрузивные породы, очень редко − карбонаты, и другие терригенные [2].

Средняя масса частиц золота. Прослежено изменение средней массы одноразмерных частиц тонкого золота как в верхнепермских песчано-гравийных отложениях, так и в голоценовом аллювии. Исследовано мелкое тонкое золото: 1) бассейна водосбора рек Бабка, Ирень и Сылва ниже п. Тис; 2) современного аллювия р. Тулвы; 3) правых и левых притоков р. Тулвы; 4) левых притоков р. Камы между городами Оса и Елово. Сравнение массы золотин показывает их различные значения на одних и тех же площадях. Золото из современного аллювия по сравнению с металлом из верхнепермских отложений имеет меньшую массу и меньшие колебания в изменении средней массы одного знака. Средняя масса знака золота из верхнепермских отложений уменьшается с востока на запад от 0,016 до 0,005 мг. В современном аллювии такая тенденция субширотного изменения выражена слабее.

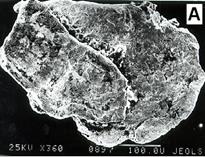

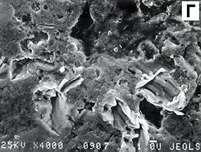

Морфология золота. На участке «Конус» (верховья р. Бабки, левого притока р. Камы) частицы золота имеют размер менее 0,25 мм и встречаются в виде тонких пластинок. Частицы размером более 0,2 мм несут следы длительной транспортировки в виде смятия, перегибов, поклепа по краям. У многих золотин прослежены с одной стороны ровные, а с другой − рваные края. У частиц размером менее 0,1 мм часто рваные края закатаны. Поверхность золотин шагреневая. Часто встречаются красноватые пленки гидроокислов железа.

В бассейне р. Пизьмы (в 40 км юго-западнее от участка «Конус») отмечено золото размером менее 0,25 мм в виде тонких пластинок, часто покрытых пленками гидроокислов железа. Поверхность частиц сильно «изъедена». Края частиц рваные, встречаются дырки.

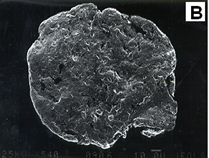

В районе п. Б. Соснова (в 100 км западнее от участка «Конус») золото имеет размер менее 0,125 мм. Здесь тонкие и перегнутые частицы с зазубринами по краям представлены сильно уплощенными многоугольными пластинками. Коэффициент уплощенности изменяется в среднем от 4 до 6 и достигает 13 для крупных частиц.

На северо-западе Пермского края (в 200 км от участка «Конус») металл мельче 0,1 мм представлен более уплощенными игольчатыми золотинами. Частицы сильно «изъедены», преобладают палочковидные чешуйки с зазубринами. Отмечены частицы, у которых по краям торчали отростки, соответствующие стадии «раскрытых бубликов». Коэффициент уплощенности для частиц размером 0,1 мм составляет 10, а для частиц класса 0,03 мм изменяется от 3 до 5, что характеризует высокую изношенность металла.

Таким образом, характерными особенностями изученного золота являются: 1) форма металла пластинчатая и чешуйчатая форма во всех размерных фракциях; 2) часто встречаются вытянутые игольчатые и изометричные частицы; 3) уплощенность частиц, в том числе тонкого и пылевидного золота, значительная; 4) края зерен рваные; 5) степень изношенности металла значительная и указывает на длительный перенос.

Рис. 1. Механическое преобразование золота: вверху − общий вид зерен с закатанными краями, ямками и царапинами, внизу − участки золотин со следами скольжения и выщелачивания. Размер золота 0,25-0,1 мм.

Фото выполнено на электронном сканирующем микроскопе Geol-Scan.

Золото дальнего сноса в значительной степени теряет типоморфные свойства, характерные для металла в коренном источнике, и отражает физико-химические особенности среды переноса. Изменение морфологии золотин в процессе их рассеяния связано с двумя равно вероятными природными явлениями: 1) избирательным выносом пластинчатого металла мелких фракций в процессе перемыва отложений; 2) расплющиванием и растиранием мелких частиц золота в процессе их длительного переноса и переотложения. Частицы практически полностью изменяют свой первичный облик.

Процессы расплющивания и растирания золотин являются частным случаем проявления более общего геологического явления, описанного Б.М. Осовецким [8] как эффект дробления и истирания неустойчивых и хрупких зерен тяжелой фракции, применительно к ковким частицам. Расплющивание частиц в процессе аллювиального переноса сложно отличить от избирательного выноса пластинчатых золотин. И тот, и другой процессы проявляются как увеличение доли пластинчатого металла. Увеличение уплощенности и уменьшение крупности золотин в процессе их переноса однозначно свидетельствует о расплющивании золота.

В целом золото дальнего сноса уже в меньшей степени несет информацию о природе коренного источника. Вместе с тем в процессе аллювиального переноса частиц металла от перемываемого промежуточного коллектора (источника питания) происходит как уплощение, расплющивание частиц металла (верхняя Кама, верхнепермские отложения), так и сохранение основных морфологических черт, свойственных промежуточному коллектору (среднее течение р. Коса). Одним из главных факторов изменения морфологии частиц в процессе аллювиального переноса является удаленность от промежуточного коллектора.

Содержание золота. Верхнепермские конгломераты слабозолотоносны. На северо-западе Пермского края (месторождения Печерское, Кормино, Трошковское, Черемухов Мыс, Черное, Ивановское) содержание золота составляет 0,04-0,1 мг/м3. Устойчивая золотоносность конгломератов прослежена на расстоянии более 50 км (табл. 1). Наиболее высокое содержание металла выявлено в песчано-гравийных отложениях Мордвиновского месторождения (36 мг/м3).

Таблица 1 – Золотоносность верхнепермских конгломератов

|

Месторождение |

Число проб |

Максим. размер золота, мм |

Содержание золота, мг/м3 |

Объем породы (л), необходимый для обнаружения 1 знака золота |

|

|

Мак-сим. |

Среднее |

||||

|

северо-запад Пермского края |

|||||

|

Печерское |

4 |

0,1 |

0,2 |

0,04 |

53 |

|

Корминское |

3 |

0,1 |

0,1 |

0,04 |

43 |

|

Трошковское |

1 |

0,1 |

- |

0,03 |

36 |

|

Черемухов Мыс |

1 |

0,1 |

- |

0,03 |

27 |

|

Черное |

1 |

0,1 |

- |

0,04 |

85 |

|

Ивановское |

2 |

0,25 |

0,1 |

0,01 |

70 |

|

Мордвиновское |

1 |

0,25 |

- |

36 |

0.2 |

|

юго-запад Пермского края |

|||||

|

Конус |

5 |

0,5 |

8-28 |

16 |

0,7 |

На юго-западе Пермского края на площади Киршинского месторождения содержание золота достигает 6 мг/м3, в Еловском карьере – 3 мг/м3; в карьере на горе Красная у д. Красные Горки – 4 мг/м3. Золотоносность верхнепермских конгломератов в верховьях Тулвы и Пизьмы достигает 2 мг/м3, Аспы – 1,4 мг/м3, Барды – 4 мг/м3. В верховьях р. Аспы в бассейне Ирени также установлен участок элювия верхнепермских конгломератов, где содержание металла достигает 14 мг/м3. В верховьях р. Бабки на участке «Конус» в верхнепермских песчано-гравийных отложениях содержание металла изменяется от 8 до 28 мг/м3 (среднее 16) [2].

Приведенные выше объекты могут быть отнесены к перспективным месторождениям с содержанием золота от 1 до 10 мг/м3 [10]. При разработке конгломератов как песчано-гравийных месторождений отсев песка фракции менее 0,3 мм увеличит концентрацию золота до 15 мг/м3, а отсев фракции менее 0,15 мм − до 130 мг/м3. Обогащение отсева на винтовом шлюзе увеличивает концентрацию золота до промышленной.

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ 10-05-96060.

Рецензенты:

Середин Валерий Викторович, доктор геолого-минералогических наук, зав. кафедрой инженерной геологии и охраны недр Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь.

Карасева Татьяна Владимировна, доктор геолого-минералогических наук, профессор, зав. кафедрой региональной и нефтегазовой геологии Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь.

Библиографическая ссылка

Лунев Б.С., Наумов В.А., Наумова О.Б. МЕЛКОЕ ЗОЛОТО В ПЕРМСКИХ КОНГЛОМЕРАТАХ (ПЕРМСКИЙ КРАЙ) // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=7714 (дата обращения: 26.02.2026).