В настоящее время в флебологии, анестезиологии и реаниматологии отсутствуют безопасные внутрисосудистые катетеры и лекарственные средства, исключающие местное раздражение эндотелия вен, тромбоз и закупорку внутривенных катетеров и вен тромбами при их многодневной катетеризации [7,8,9,10]. Признанием бессилия перед этими осложнениями, сопровождающими традиционную технологию катетеризации вен, является ставшая «привычной» установка внутривенных катетеров в вену не более чем на трое суток и реканализация закупоренных катетеров и вен путем выталкивания из них тромбов в общее кровеносное русло [1].

В то же время ранее нами было показано, что разжижение густых биологических масс может быть достигнуто за счет защелачивания среды взаимодействия раствором натрия гидрокарбоната [6]. Однако возможность профилактики тромбоза вен за счет умеренного защелачивания крови до сих пор не изучена.

Цель исследования - разработка технологии эффективного и безопасного многодневного применения внутривенных катетеров.

Материалы и методы исследования

Обследовано 84 пациента в возрасте от 16 до 88 лет с различными вариантами сочетанных травм, поступивших в отделение анестезиологии-реанимации БУЗ МЗ «ГКБ № 9 МЗ УР» г. Ижевска в период с марта 2008 по ноябрь 2011 г., а также изолированные отрезки подкожных вен кисти, предплечья и плеча 5 трупов. В клинические исследования включались пациенты с сочетанной травмой, имеющие тяжелые и крайне тяжелые повреждения (состояния оценивались с применением критериев шкалы тяжести повреждений Injury Severity Score), нуждающиеся в катетеризации вен и многократных внутривенных инъекциях лекарственных средств.

Катетеризация вен осуществлялась с применением упругих тефлоновых катетеров марок Vasofix и Romed и эластичных полиуретановых катетеров марок Vasofix Certo, Venflon Pro и BD Insyte.

Мониторинг состояния области катетеризации проводился в инфракрасном спектре излучения тканей с помощью тепловизора марки NEC TH91XX (Япония) с последующей обработкой информации с применением программ Thermography Explorer и Image Processor. Появление очага гиперемии, гипертермии и болезненности по ходу катетеризированной вены рассматривалось как проявление флебита. Ультразвуковое исследование состояния вен после их катетеризации выполнялось с помощью аппарата марки Logik Book ХР (China), снабженного линейным датчиком 8L.

Статистическую обработку цифровых данных проводили с помощью методов вариационной статистики на персональном компьютере типа IBM PC марки LG LW65-P797 с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 6.0. Вычисляли среднюю арифметическую (М), ошибку средней арифметической (m), а также коэффициент достоверности (±) и коэффициент корреляции (r). Статистическую достоверность оценивали путём применения t-критерия Стьюдента для непарных выборок. Проверку статистических гипотез осуществляли на уровне зависимости, равной и меньшей 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Первоначально мы обратили внимание на то, что локальное воспаление и тромбоз вены при ее катетеризации начинают формироваться в проксимальном направлении от области локализации катетера, но не столько «по ходу вены», сколько «по ходу катетера». Установлено, что очаг локальной гипотермии, гиперемии и болезненности при катетеризации вены располагается всегда на 3 - 4 см проксимальнее места прокола кожи и пунктирования вены, то есть на величину, равную длине рабочей части катетера. Поэтому мы предположили, что локальное воспаление и тромбоз вены при ее катетеризации могут быть вызваны механическим повреждением эндотелия заостренным концом катетера.

Для проверки данного предположения нами были проведены исследования вен у пациентов, умерших после катетеризации вен с использованием правил установки катетеров в вену при оказании неотложных мероприятий. При вскрытии трупов было констатировано, что у каждого из них в области кисти, предплечья или плеча в одну из подкожных вен был установлен внутривенный катетер. Участок вены в области расположения катетера вырезали, помещали в раствор 0,9 % натрия хлорида, вскрывали продольным односторонним разрезом с помощью атравматических ножниц, расправляли, после чего исследовали состояние со стороны эндотелия. При этом во всех отрезках вен были обнаружены сквозные разрезы венозных стенок, имеющие форму серпа и расположенные в месте пунктирования вен. Кроме этого, в каждом изолированном отрезке вены на противоположной от разреза стенке наискосок от разреза и проксимальнее его на 1 - 3 мм была выявлена продольная линейная царапина эндотелия шириной менее 1 мм и длиной 7,3 ± 0,77 мм (Р ≤ 0,05, n = 5), а на расстоянии 30 - 40 мм от места разреза находилась зона скарификационного повреждения эндотелия, имеющая форму полукольца шириной около 3 - 4 мм.

Нами проведено наблюдение за технологией пунктирования вен медицинским персоналом у 5 пациентов клиники. При этом показано, что сквозное отверстие и продольная царапина появляются в венах в момент их пунктирования и наносятся рабочим концом инъекционной иглы.

Помимо этого нами исследована динамика локальной температуры конечностей в области катетеризации поверхностных вен у 84 пациентов отделения анестезиологии-реанимации клиники. Показано, что при отсутствии иммобилизации конечности зона скарификационного повреждения эндотелия вены появляется позже и является следствием травматического повреждения, наносимого острым концом упругого катетера при подвижности конечности и/или работающего сустава. При этом после установки упругих тефлоновых катетеров в периферические вены в области локтевых, лучезапястных и голеностопных суставов при отсутствии их иммобилизации указанные симптомы флебита возникают в первые 8 - 10 минут, а после установки в периферические вены этих же областей тела эластичных полиуретановых катетеров при иммобилизации суставов (примененной в связи с наличием переломов костей у пациентов) симптомы флебита возникают практически только через 2-е суток (фото 1).

Фото 1. Правая голеностопная область пациентки П. в возрасте 54 лет в инфракрасном диапазоне спектра излучения через 4 минуты после установки тефлонового катетера в подкожную вену и начала инфузионной терапии с указанием диапазона температур в области проекции рабочего конца катетера (1) и за его пределами по ходу вены (2)

В частности, при катетеризации тефлоновыми катетерами поверхностных вен в области голеностопного сустава очаг локальной гипертермии выявлялся нами при сохранении его подвижности через 3,3 ± 0,1 мин (Р ≤ 0,05, n = 9), а при катетеризации полиуретановыми катетерами этих же вен, но при иммобилизации конечности в области сустава очаг локальной гипертермии обнаруживался только через 47,5 ± 4,5 часов (Р ≤ 0,05, n = 5) после установки катетера.

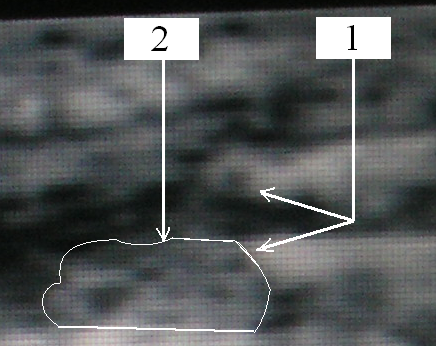

Затем была исследована локальная температура предплечий у 24 пациентов с работающими локтевыми суставами после установки им эластичных полиуретановых катетеров в поверхностные вены предплечий в месте, удаленном от линии сгиба локтевого сустава на расстояние, превышающее длину катетера. Показано, что при такой локализации внутривенных катетеров очаги локальной гипертермии и болезненности «по ходу катетеров» не возникали у 21 пациентов на протяжении 5 суток нахождения катетеров в венах. Более того, на месте ожидаемых очагов гипертермии выявлялись очаги локальной гипотермии, которые появлялись в начале инфузионного введения растворов лекарственных средств комнатной температуры и постепенно исчезали после прекращения их введения. У остальных 3-х пациентов очаги локальной гипертермии и болезненности появились «по ходу внутрисосудистых катетеров» к концу 2-х суток после установки катетеров. При ультразвуковом исследовании состояния катетеризированных вен в них обнаруживались пристеночные тромбы, локализованные непосредственно у конца рабочей части катетера (фото 2).

Фото 2. Изображение рабочего конца внутрисосудистого катетера (1) и тромба (2) в подкожной вене в области правой локтевой ямки пациента П. 67 лет на экране ультразвукового прибора через 48 часов после установки катетера

Результаты проведенных нами исследований позволили обнаружить резервы повышения эффективности и безопасности многодневного применения внутривенных катетеров, разработать оригинальный способ визуализации вен с помощью тепловизора и изобрести несколько способов катетеризации поверхностных вен. Сущность этих изобретений сводится к термоконтрастированию вен, их пунктированию в участке, удаленном от линии сгиба сустава на расстояние, превышающее длину рабочего конца катетера, к проколу вены иглой срезом вниз при формировании стрелы прогиба из выбранного отрезка вены, к использованию размягчающегося при нагревании катетера, выполненного в виде плавающего ниппеля, и к контролю локальной температуры в области расположения катетера в последующем [2,3,5].

Помимо этого нами был проведен анализ перечня лекарственных средств, введенных в вену через установленный внутривенный катетер у пациентов с учетом динамики локальной гипертермии и закупорки вен. При этом было обнаружено, что у 3-х пациентов перед появлением очагов локальной гипертермии в вену был введен раствор допамина, после чего на протяжении 30 минут в вену этих пациентов никакие растворы лекарственных средств не вводились. В то же время среди пациентов первой группы (без локальной гипертермии) были выявлены 4 пациента, которым в вену также вводился стандартный раствор допамина, но сразу же после него всем им был введен раствор 4 % натрия гидрокарбоната.

Проведенное нами изучение состава стандартного раствора допамина показало, что перед внутривенным введением он готовился из 5 мл концентрата, заключенного в ампулу ( ОАО «Биохимик», г. Саранск, Россия) и содержащего:

Допамина гидрохлорид - 5 г

Натрия Метабисульфит - 1 г

Кислота хлористоводородная 0,1 М раствор - до рН 3,5-4,0

Вода для инъекций - до 1 л.

При этом перед введением в вену к 100 мл концентрата допамина в дозе 500 мг (20 ампул объемом 100 мл) вливали 250 мл раствора 0,9 % натрия хлорида.

В связи с этим нами было сделано предположение о том, что еще одной причиной локальной гипертермии и болезненности, возникающей «по ходу внутрисосудистого катетера», может являться физико-химический ожег эндотелия сосудов, вызываемый ведением в них лекарств с высокой физико-химической агрессивностью (лекарств с чрезмерно высокой местной раздражающей активностью) [5].

В частности, причиной такой агрессивности у допамина может являться его высокая кислотность, вызывающая кислотный ожог эндотелия вены при непрерывном интенсивном и длительном орошении одного и того же участка вены. В свою очередь, нами было отмечено, что прерывистое введение допамина, дополняемое введением в вену раствора 4 % натрия гидрокарбоната, лишает раствор допамина прижигающего действия на эндотелий вены, предотвращает повреждение венозной стенки и устраняет причину тромбообразования, а также растворяет сформировавшиеся свежие тромбы. Предполагается, что профилактика тромбоза, достигаемая введением раствора 4 % натрия гидрокарбоната, обеспечивается защелачиванием крови и физико-химическим фибринолитическим действием.

Для проверки указанных предположений нами были проведены исследования состояния рук у 10 пациентов при катетеризации их локтевых вен с использованием методик, исключающих механическое и физико-химическое повреждение их эндотелия в области рабочих концов внутрисосудистых катетеров при многократном введении в вену стандартного раствора допамина в сочетании с раствором 4 % натрия гидрокарбоната. Полученные нами результаты показывают, что надежное «промывание» выбранного участка вены и катетера раствором 4 % натрия гидрокарбоната предотвращает появление очага локальной гипертермии, гиперемии, болезненности и тромбоза вены «по ходу катетера» и обеспечивает «бесперебойное» использование внутрисосудистого катетера на протяжении 5 суток после его установки у всех пациентов независимо от введения раствора допамина.

Проведенные нами ультразвуковые и инфракрасные исследования динамики симптомов локального воспаления и тромбоза вен позволили выявить дополнительные резервы повышения эффективности и безопасности многодневного применения внутривенных катетеров и разработать оригинальный способ катетеризации вен.

Способ основан на общепринятой технологии катетеризации периферических вен, которую предлагается дополнить ультразвуковым и инфракрасным мониторингом состояния конечности проксимальнее места пунктирования вены для раннего выявления симптомов локального воспаления и тромбоза вены. При выявлении с помощью тепловизора участка локальной гипертермии, при выявлении с помощью УЗИ тромба в вене по ходу установленного внутривенного катетера предлагается определить их размеры и наложить жгуты ниже и выше этих участков до полной остановки движения крови в изолированном участке вены. После этого предлагается тут же забрать кровь из этого отрезка вены вплоть до ее опустошения, ввести в вену 0,5 мл раствора 2 % лидокаина гидрохлорида и раствор тромболитического средства при температуре +42 °С (в частности, раствор 4 % натрия гидрокарбоната) в объеме, необходимом для полного заполнения вены. Через 3 минуты после введения следует удалить через катетер все жидкое содержимое вены, распустить жгуты, оценить с помощью тепловизора состояние конечности и с помощью УЗИ состояние вены, а при сохранении локальной гипертермии и тромба применить способ повторно вплоть до стабилизации размеров тромба. В случае сохранения окклюзии вены введенный катетер следует удалить и ввести новый катетер в другой участок вены другой конечности [4].

Таким образом, раствор 4 % натрия гидрокарбоната обладает тромболитическим действием и предотвращает тромбоз вен и внутривенных катетеров, а раствор 2 % лидокаина гидрохлорида обладает местным «жаропонижающим» действием и устраняет локальную гипертермию при флебите. Применение этих лекарственных средств в условиях ультразвукового мониторинга проходимости вены и инфракрасного мониторинга теплоизлучения выбранной части тела по разработанному способу повышает эффективность и безопасность многодневного применения внутривенных катетеров.

Рецензенты:

- Ларионов Л. П., д. м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» г. Екатеринбург.

- Белопухов В. М., д. м.н., профессор, зав. кафедрой анестезиологии-реаниматологии и трансфузиологии ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» г. Казань.

Библиографическая ссылка

Ураков А.Л., Уракова Н.А., Касаткин А.А. СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННЫХ КАТЕТЕРОВ // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=6687 (дата обращения: 24.02.2026).