Введение. Повреждения передней крестообразной связки (ПКС), сопровождающиеся развитием нестабильности коленного сустава, относятся к числу наиболее частых травм этой области, достигая 57% [1, 2, 3]. Статистика последних лет, указывает, что встречаемость разрывов ПКС находится в диапазоне от 37 до 61 случая на 100 тыс. населения [4, 5, 6]. В тоже время у людей ведущих активный образ жизни, а также спортсменов и военнослужащих распространенность рассматриваемой патологии достигает 3,6‰ [7, 8, 9]. Использование современных хирургических техник стабилизации коленного сустава дает возможность с высокой долей успеха вернуть пациентам желаемый уровень физической активности [10]. На сегодняшний день реконструкция ПКС становится все более распространенной хирургической операцией, однако с ростом количества первичных реконструкций ПКС неуклонно растет число и ревизионных вмешательств [11].

Согласно данным научных публикаций, причинами возникновения РНКС являются повторная травма (от 37% до 79%), технические ошибки, допущенные при первичной операции – до 64%, нарушение процессов лигаментизации и инкорпорации трансплантата – 7-15%, а также несоблюдение послеоперационного протокола 1-13%. [9, 12, 13].

В отличие от первичных операций, ревизионные вмешательства протекают в условиях определенных технических трудностей, связанных, прежде всего, с имеющимися костными туннелями и фиксаторами в мыщелках сочленяющихся костей, а также дефицитом пластического материала, необходимого для формирования трансплантата [14, 15]. Помимо этого, в мыщелках бедренной и большеберцовой костей могут формироваться дефекты костной ткани значимого размера, требующие выполнения костной пластики, и в этой связи возникает необходимость разделения хирургического лечения на несколько этапов [16]. Также к многоэтапности лечения хирурга могут подтолкнуть типичные для рассматриваемой патологии деформации проксимального метаэпифиза большеберцовой кости в виде наклона плато медиально или кзади, оказывающие значимое влияние на результате лечения [7, 17].

Современные принципы лечения пострадавших с РНКС базируются на выявлении факторов, ассоциированных с низкими функциональными результатами их лечения, зависящих от анатомичности предыдущих оперативных вмешательств, компенсации вторичных стабилизаторов коленного сустава, а также прочности и функциональной стабильности используемого трансплантата [18, 19, 20]. Однако в профессиональном сообществе указанные вопросы провоцируют дискуссии о причинах возникновения рецидива нестабильности, необходимом объеме предоперационного обследования и значимости этих методик исследования в выявлении факторов, влияющих на результат лечения пациентов. Количество и очередность этапов хирургической стабилизации, применение тех или иных техник, целесообразность использования дополнительных оперативных пособий также являются предметами обсуждения в научном ортопедическом сообществе [21, 22, 23]. Вышеизложенные факты определили своевременность изучения проблемы, необходимость формулировки системного подхода к лечению пациентов с РНКС и послужили предпосылкой к выполнению настоящей работы.

Цель исследования – улучшение результатов лечения пациентов с РНКС путем разработки обоснованного системного подхода к диагностике и выбору тактики хирургического лечения.

Материал и методы исследования. Для реализации поставленной цели было проведено ретро- и проспективное когортное нерандомизированное исследование, основанное на сравнении функциональных результатов лечения 236 пациентов с РНКС, проходивших лечение в клинике военной травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова с 2008 по 2022 гг. по поводу разрыва или функциональной несостоятельности трансплантата ПКС.

При планировании настоящего исследования было выделено четыре последовательных этапа. Первый посвящен анализу результатов лечения пациентов ретроспективной группы (n=122, 51,7%). Результатом его проведения стало выявление и систематизация анатомических повреждений и декомпенсации вторичных стабилизаторов и синергистов ПКС, а также индивидуальных особенностей пациентов, оказывающих негативное влияние на исход или являющимися предикторами рецидива. В ходе второго этапа работы установили показания к выбору одно- или двухэтапной тактики хирургического лечения пациентов указанного профиля, а также необходимый объем предоперационного обследования. На третьем этапе, опираясь на данные, полученные в результате первых двух этапов, разработали новые и усовершенствовали широко используемые техники стабилизации коленного сустава и коррекции последствий повреждений. Консолидация обоснованного объема диагностики и разработанных хирургических подходов позволили предложить оригинальную дифференцированную систему лечения пациентов с РНКС. Четвертый этап посвящен анализу результатов лечения пациентов проспективной группы (n=114, 48,3%), оперированных с использование предложенной системой, а также сравнению их с таковыми у пострадавших ретроспективной группы.

В исследование не включали пациентов с III и IV стадиями гонартроза, сопутствующими гематологическими, эндокринными, метаболическими и ревматологическими заболеваниями, сопровождающимися патологическими изменениями суставов, приемом кортикостероидов, а также с реконструкцией связочного аппарата на контрлатеральной конечности, ввиду невозможности определения степени нестабильности.

В зависимости от применяемой тактики лечения и его хронологии пациентов разделили на 2 группы: ретроспективную (использованную, на четвертом этапе исследования, в качестве группы сравнения), пациенты которой проходили лечение в период с 2008 по 2017 гг. с применением традиционного подхода к лечению РНКС, и проспективную (основную) – оперированные в клинике в период с 2018 по 2022 гг. с использованием разработанной дифференцированной системой лечения пациентов с РНКС. Все обследуемые заполняли информационное согласие на участие в исследовании.

В обеих группах преобладали мужчины. В проспективной их было 96 (84,2%), женщин – 18 (15,8%). В ретроспективной группе: мужчин – 98 (80,3%), женщин – 24 (19,7%). Все больные были трудоспособного возраста, в проспективной группе их возраст варьировал от 16 до 57, в ретроспективной – от 17 до 55 лет. Средний возраст пациентов в проспективной группе составил 26,2 ± 8,8 года, в ретроспективной – 31,4 ± 9,4 года.

Объем клинического обследования включал в себя изучение клинических тестов на стабильность коленного сустава: симптомы переднего выдвижного ящика и циферблата часов, тесты Лахмана, Лози, наружный ротационно-рекурвационный, варус-/вальгус-стресс. Шкалу, предложенную P. Beighton (1973 г.), использовали для оценки гипермобильности крупных суставов. Из дополнительных методик обследования применяли стандартные и функциональные рентгенологические исследования, телерентгенографию, КТ, в том числе с 3D реконструкцией, и МРТ.

При стандартной рентгенографии первично выявляли выраженность дегенеративно-дистрофических изменений коленного сустава, наличие и вид фиксаторов трансплантата ПКС. Функциональное рентгенологическое исследование направлено на оценку и определения степени нестабильности коленного сустава в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Для сравнения использовали показатели контрлатерального сустава. Телерентгенограммы выполняли в двух проекциях. На передне-задней оценивали механическую ось нижней конечности и анатомический бедренно-большеберцовый угол, на боковой проекции – угол наклона мыщелков большеберцовой кости кзади (posterior slope). На стандартной КТ и 3D реконструкциях определяли анатомичность положения внутрисуставных апертур костных туннелей и их размер, степень остеолиза и лизиса, наличие и вид фиксирующих систем, а также ремоделирование костных трансплантатов и возможность выполнение второго этапа хирургического лечения. Для оценки корректности положения апертуры туннеля на бедренной кости использовали методику расчета, предложенную M. Bernard, а для расчета на большеберцовой кости – методику анатомических координатных осей [24, 25]. МРТ позволила оценить состояние трансплантата ПКС – его натяжение, разволокнение, лигаментизацию и ход волокон, повреждение менисков, гиалинового хряща и связочных структур переднелатерального и заднебоковых отделов сустава, таких как переднелатеральная связка (ПЛС), заднемедиальный и заднелатеральный сухожильно-связочные комплексы (ЗМССК и ЗЛССК) [26]. В ходе диагностического этапа артроскопии подтверждали полученные данные и принимали окончательное решение о тактике лечения.

Для объективизации оценки функции коленного сустава использовали опросники ортопедических шкал International Knee Documentation Committee 2000 (IКDC 2000) и Lysholm-Gillquist.

Ретроспективный анализ исходов лечения пациентов с РНКС выявил неудовлетворительные функциональные результаты в 22,1% по шкале IKDC 2000 и 20,5% по шкале Lysholm-Gillquist. Причинами развития нестабильности явились повторная травма в 63,9%, технические ошибки первичной пластики ПКС и нарушение послеоперационного протокола в 36,1%. Рецидив патологии зафиксирован у 14 (11,5%), «остаточная» и ротационная нестабильности у 92 (75,4%) и 19 (15,6%) пострадавших соответственно, рецидивирующие синовиты отметили 3 (2,5%) наблюдаемых, болевой синдром – 31 (25,4%) и ограничение амплитуды движений – 28 (22,9%).

Использование многофакторного анализа позволило выявить анатомические повреждения и индивидуальные особенности пациентов, оказывающие влияние на результат хирургического лечения пациентов с РНКС. Наиболее значимые из них: рамповые разрывы медиального (19,7%) и отрыв корня латерального (12,3%) менисков, глубокие повреждения гиалинового хряща (12,3%), мультилигаментарные повреждения (12,3%), прямая (46,7%) и ротационная (38,5%) нестабильности III степени, варусная деформация нижней конечности на уровне коленного сустава более 50 (6,5%), наклон мыщелков большеберцовой кости кзади более 140 (1,6%) (p<0,05). Основными факторами, влияющими на результат хирургического лечения указанной категории пациентов являются возраст моложе 30 лет, повышенная физическая активность и гипермобильность крупных суставов (p<0,05).

Критериями, не позволяющими выполнить одноэтапную ревизионную стабилизацию коленного сустава, установлены: расширенные более 11 мм в диаметре внутрисуставные апертуры, их не анатомичное расположение, образование критичных дефектов костной ткани на протяжении туннелей, а также характерные деформации проксимального метаэпифиза большеберцовой кости (изменение анатомического бедренно-большеберцового угла более 50 в варусную позицию по сравнению с контрлатеральной конечностью, наклон плато большеберцовой кости кзади более 140).

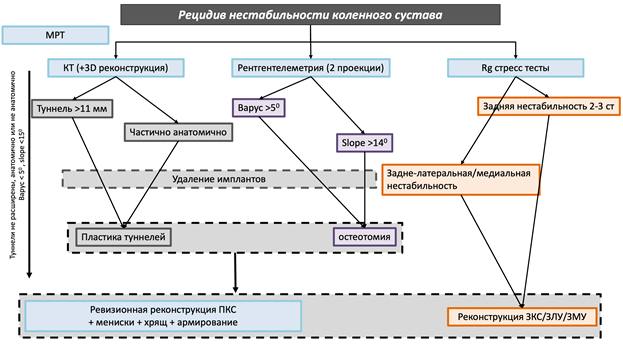

Разработанная система дифференцированного хирургического лечения пациентов с РНКС, основанная на выявлении и коррекции указанных факторов, негативно влияющих на результат, применялась в лечении пациентов проспективной группы. Практическое ее применение отображено в алгоритме хирургического лечения пострадавших рассматриваемой категории (рисунок 1).

Рис. 1. Алгоритм хирургического лечения пациентов с РНКС (составлен авторами по результатам исследования)

Для оценки эффективности и обоснования необходимости использования системного подхода использовали результаты лечения пациентов ретроспективной группы. По гендерным и возрастным характеристикам, уровню физической активности, степени выраженности нестабильности коленного сустава, механизмам и обстоятельствам получения травм, а также по наличию и степени выраженности сопутствующей патологии сравниваемые группы пациентов были сопоставимы, что позволило провести корректный сравнительный анализ.

Значимые различия выявлены в количестве этапов хирургического лечения и структуре оперативных вмешательств (таблица 1).

Таблица 1

Распределение пациентов сравниваемых групп в зависимости от количества этапов лечения

|

Количество этапов |

Проспективная группа (n=114; 100%) |

Ретроспективная группа (n=122; 100%) |

Всего |

Уровень P |

|

Одноэтапная тактика |

82 (71,9%) |

107 (87,7%) |

189 |

0,0024 |

|

Двухэтапная тактика |

32 (28,1%) |

15 (12,3%) |

47 |

Примечание: составлена авторами на основе данных полученных в ходе исследования

Увеличение доли двухэтапной тактики произошло ввиду изменения предпочтений хирургов первичной реконструкции в сторону анатомичных техник (транспортальная и «все внутри») и, как следствие, выявлению большей доли костных туннелей расположенных частично анатомично или расширенных и потребовавших выполнения костной пластики у пациентов проспективной группы (таблица 2). Также увеличилась доля коррегирующих остеотомий проксимального метаэпифиза большеберцовой кости (таблица 3).

Таблица 2

Распределение пациентов сравниваемых групп в зависимости от пластики измененных костных туннелей

|

Пластика измененных костных туннелей |

Проспективная группа (n=23; 20,2%) |

Ретроспективная группа (n=9; 7,4%) |

Всего

|

Уровень P |

|

Расширенных |

14 (12,3%) |

9 (7,4%) |

23 |

0,0269 |

|

Расположенных частично анатомично |

9 (7,9%) |

0 (0,0%) |

9 |

Примечание: составлена авторами на основе данных полученных в ходе исследования

Таблица 3

Распределение пациентов сравниваемых групп в зависимости от вида остеотомии большеберцовой кости

|

Остеотомия б/берцовой кости (высокая клиновидная) |

Проспективная группа (n=16; 14,0%) |

Ретроспективная группа (n=6; 4,9%) |

Всего |

Уровень P |

|

Вальгизирующая открывающаяся |

12 (10,5%) |

5 (4,1%) |

17 |

0,6779 |

|

Дефлексионная закрывающаяся |

4 (3,5%) |

1 (0,8%) |

5 |

Примечание: составлена авторами на основе данных полученных в ходе исследования

В ходе ревизионной реконструкции в проспективной группе достоверно чаще использовали техники коррекции ротационного компонента нестабильности, а также армирования трансплантата синтетической лентой (таблица 4).

Таблица 4

Распределение пациентов сравниваемых групп в зависимости от структуры оперативных вмешательств

|

Вид реконструкции |

Проспективная группа, (n=114; 100%) |

Ретроспективная группа, (n=122; 100%) |

Уровень P |

|

Изолированная ПКС |

99 (86,8%) |

107 (87,7%) |

1,0000 |

|

ПКС+ |

15 (13,2%) |

15 (12,3%) |

|

|

Экстра-артикулярное армирование |

34 (29,8%) |

13 (10,7%) |

0,0002 |

|

Интраартикулярное армирование |

31 (27,2%) |

2 (1,6%) |

<0,0001 |

Примечание: составлена авторами на основе данных полученных в ходе исследования

Помимо реконструкции связочных структур вторичных стабилизаторов выявлены статистические значимые различия в виде применяемой хондропластики, направленной на восполнение дефекта гиалинового хряща опорных поверхностей (таблица 5).

Таблица 5

Распределение пациентов сравниваемых групп в зависимости от вида хондропластики

|

Вид хондропластики |

Проспективная группа (n=77; 67,5%) |

Ретроспективная группа (n=90; 73,8%) |

Уровень P |

|

резекционная |

48 (62,3%) |

58 (64,4%) |

0,0059 |

|

остеоперфоративная |

21 (27,3%) |

32 (35,6%) |

|

|

аутохондропластика |

8 (10,4%) |

(0,0%) |

Примечание: составлена авторами на основе данных полученных в ходе исследования

Результаты хирургического лечения пациентов сравниваемых групп явились: балльный рейтинг, определяемый при помощи специальных ортопедических шкал Lysholm-Gillquist и IKDC 2000; стабильность сустава, оцененную при помощи предложенной и внедренной рентгенологической методики и мануальных тестов; наличие и рецидивирование синовита; болевой синдром и амплитуду движений (таблицы 6, 7, рисунок 3).

Таблица 6

Распределение пациентов сравниваемых групп с низким функциональным результатом в зависимости от факторов, оказывающих влияние на исход

|

Фактор |

Проспективная группа (n=114) |

Ретроспективная группа (n=122) |

Уровень P |

|

Рецидив |

5 (4,4%) |

14 (11,5%) |

0,0455 |

|

Остаточная нестабильность |

41 (36,0%) |

92 (75,4%) |

<0,0001 |

|

Ротационная нестабильность |

7 (6,1%) |

19 (15,6%) |

0,0207 |

|

Синовит |

1 (0,9%) |

3 (2,5%) |

0,6227 |

|

Контрактура |

13 (11,4%) |

28 (22,9%) |

0,0249 |

|

Боль |

12 (10,5%) |

31 (25,4%) |

0,0031 |

Примечание: составлена авторами на основе данных полученных в ходе исследования

Таблица 7

Результаты оперативного лечения пациентов сравниваемых групп, оцененные при помощи функциональных шкал

|

Опросник |

Проспективная группа (n=114) |

Ретроспективная группа (n=122) |

Уровень P |

|

IKDC 2000 |

78,87 ± 14,58 |

68,83 ± 13,05 |

<0,0001 |

|

Lysholm-Gillquist |

77,75 ± 13,52 |

68,70 ± 13,03 |

<0,0001 |

Примечание: составлена авторами на основе данных полученных в ходе исследования

Заключение. Использование предложенной системы дифференцированного хирургического лечения, основанной на системном подходе к диагностике и коррекции факторов, оказывающих негативное влияние на исход и предикторов рецидива патологии позволяет улучшить функциональные результаты лечения и снизить долю рецидивов патологии у пациентов с РНКС.

Конфликт интересов

Финансирование

Библиографическая ссылка

Хоминец В.В., Гранкин А.С., Федоров Р.А., Конокотин Д.А., Волов Д.А. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ КОЛЕННОГО СУСТАВА // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34258 (дата обращения: 27.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34258