Введение. Современные тенденции развития техносферы, характеризующиеся бурным развитием техники и технологий, урбанизацией малонаселенных пунктов, изменением климатических условий на планете, способствуют росту числа различного рода опасностей. В этой связи проблема защиты человека и общества от опасностей становится все более актуальной. В условиях возникновения новых и сохранения существующих в окружающей среде угроз безопасность жизнедеятельности должна трансформироваться в осознанную потребность каждого человека [1]. Данное утверждение составляет суть культуры безопасности (КБ), реализуемой на различных уровнях: от микро- (человек, семья) и макро- (общество и государство) до метауровня (человечество, цивилизация).

Анализ научных работ позволил выявить разные аспекты в определении понятия «культура безопасности». А.М. Букринский рассматривает данный термин как процесс полного понимания важности различных проблем безопасности и деятельности по решению этих проблем [2]. О значимости решения вопросов, связанных с обеспечением защиты от опасностей, говорится и в определении КБ, данном Ю.Л. Воробьевым [3]. Г.Б. Лялькина при рассмотрении КБ подчеркивает актуальность системы методов и средств обеспечения защиты человека, сохранения его жизни и здоровья как основных социальных ценностей [4]. И.Г.Долинина в рассматриваемом понятии выделяет приобретенный человеком социальный опыт поведения, общения, занятий [5]. В работе В.И. Ваулина КБ трактуется как «совокупность разделяемых всеми членами общества… взглядов и убеждений, касающихся риска, аварий и угрозы здоровью; это свод убеждений, норм, установок… который ориентирован на минимизацию риска» [6].

Авторы данной работы придерживаются такого определения КБ, которое бы максимально соответствовало задачам исследования: культура безопасности жизнедеятельности – это результат обучения и воспитания будущих специалистов, характеризующийся определенным уровнем приобретенных знаний, умений и навыков по обеспечению защиты от опасностей в профессиональной деятельности, в быту и в опасных ситуациях природного и техногенного характера.

КБ можно рассматривать в виде комплексной системы с внутренними и внешними связями [7], состоящей из различных структурных компонентов: мотивационного, эмоционально-ценностного, когнитивного, деятельностного, коммуникативного, рефлексивного. Мотивационный компонент предполагает осознание необходимости формирования КБ. Под эмоционально-ценностным компонентом понимается совокупность индивидуальных качеств личности, влияющих на способность человека к обеспечению защиты от опасных факторов [8]. Когнитивный компонент характеризует уровень усвоения знаний, необходимых для обеспечения безопасности. Под деятельностным компонентом КБ понимается готовность к реализации методов и средств защиты от опасных факторов [9]. Основу коммуникативного компонента составляют такие качества личности, которые обусловливают определенный уровень межличностных отношений, необходимых для решения задач по обеспечению безопасности. Рефлексивный компонент подразумевает способность студента к анализу и объективной оценке собственного поведения в опасных ситуациях.

Формирование КБ возможно при использовании разных подходов в рамках учебного процесса. Например, аксиологический подход, рассмотренный М.О. Шуайбовой и И.С.Минбулатовой, основан на необходимости осознания человеком культуры вообще, как некоего ценностного ориентира, определяющего мировоззрение, а значит, и стратегию поведения человека в любой ситуации [10]. При этом КБ, как подсистема общей культуры, включает такие ценности, как жизнь и здоровье отдельного человека, развитие общества, цивилизации; сохранение биоресурсного потенциала планеты для настоящего и будущего поколений. В основе рефлексивного подхода, рассмотренного М.В. Погодаевой и Т.Ф.Ушевой, лежит развитие осознанности своих действий, умения анализировать различные жизненные ситуации и своего поведения в них, владения своим психоэмоциональным состоянием в ситуациях, сопряженных с риском [11]. Суть компетентностного подхода заключается в формировании у студентов компетенций, направленных на усвоение определенных знаний, умений и навыков в результате изучения дисциплины. В частности, при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студентами направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям) такой компетенцией является универсальная компетенция УК-8: способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

В настоящем исследовании для изучения процесса воспитания культуры безопасного поведения использован системно-деятельностный подход, при котором главная роль в учебном процессе отводится самостоятельной познавательной активности обучаемого [12].

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью воспитания культуры безопасности будущих специалистов, а также недостаточной изученностью этого вопроса в рамках учебного процесса по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в вузе. Практическая значимость работы состоит в возможности использования составленных методических рекомендаций в процессе изучения студентами указанной дисциплины.

Цель настоящего исследования заключается в анализе и оценке степени сформированности культуры безопасности жизнедеятельности студентов на основании системно-деятельностного подхода.

Материал и методы исследования. При проведении исследования использовались следующие методы диагностического инструментария: наблюдение, анкетирование, устный опрос, тестирование. Исследование проводилось на базе кафедры математических и естественно-научных дисциплин Российского государственного профессионально-педагогического университета с 2021 по 2024 г. За этот период экспериментом было охвачено 362 студента разных направлений подготовки.

Результаты исследования и их обсуждение

Для достижения поставленной цели следовало решить задачу по выявлению уровня готовности студентов к безопасному поведению.

Начальный этап эксперимента включал анализ заинтересованности студентов в поддержании защиты от опасностей, осознания ценности здоровья и жизни человека, а также выявление уровня знаний теоретических основ курса, включающих способы и средства обеспечения безопасности в условиях природных и антропогенных опасных факторов.

Результаты опроса позволили выявить высокую степень заинтересованности обучающихся в обеспечении личной безопасности. По мнению студентов, наиболее значимыми источниками опасности в городе Екатеринбурге являются загрязнение окружающей среды, прежде всего питьевой воды и атмосферного воздуха, низкое качество продуктов питания. В меньшей степени упоминаются социальные опасности, среди которых доминируют различные виды психического и физического насилия. В то же время уровень осознания студентами ценности личного здоровья и необходимости его поддержания своими силами весьма невысок, что указывает на низкий уровень ценностно ориентированного компонента культуры безопасности.

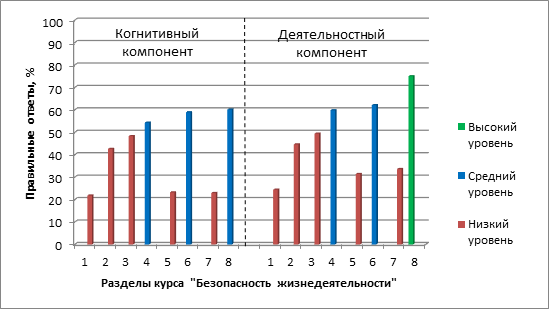

Руководствуясь определением КБ, приведенным выше, для оценки уровня знаний и умений в области обеспечения методов и средств защиты человека в разных сферах его деятельности, провели тестирование по следующим разделам курса «Безопасность жизнедеятельности»: 1) теоретические основы дисциплины; 2) рациональная организация учебно-производственного процесса; 3) негативные факторы среды обитания и последствия их воздействия на организм человека; 4) ситуации природного и техногенного характера и поведение человека в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС); 5) правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности, техника безопасности; 6) опасные ситуации социального характера и действия человека в условиях социальных ЧС; 7) системы обеспечения безопасности; 8) первая медицинская помощь. Каждый раздел содержал не менее шести вопросов теоретического и практического характера, что позволило оценить когнитивный и деятельностный компоненты культуры безопасности студента. Уровень знаний и умений по каждому из указанных разделов определяли по количеству правильных ответов, переведенных в проценты: 75–100% правильных ответов соответствовали высокому уровню знаний, 50–74% – среднему; меньше 50% – низкому уровню.

Результаты, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о преимущественно низком уровне знаний и умений студентов в области безопасного поведения. Однако уровень знаниевого компонента таких разделов, как «Опасные ситуации природного и техногенного характера и поведение человека в условиях ЧС» (№ 4), «Опасные ситуации социального характера и действия человека в условиях социальных ЧС» (№ 6) и «Первая медицинская помощь» (№ 8), можно охарактеризовать, как средний. Очевидно, по вопросам этих разделов студенты имеют неплохую подготовку в рамках школьного курса ОБЖ. Причем по этим разделам уровни когнитивного и деятельностного компонента приблизительно одинаковы.

Высоким уровнем (75%) характеризуются практические навыки студентов в области оказания первой медицинской помощи, что вполне закономерно, так как указанный курс студенты изучают в третьем – четвертом семестрах после освоения таких дисциплин, как «Основы медицинских знаний», «Возрастная физиология и психофизиология» или «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».

Анализ устного опроса и выполнения ряда практических заданий позволил выявить низкий уровень рефлексивного компонента КБ студентов, о чем свидетельствовали необъективный анализ и прогнозирование собственного поведения в ситуациях, сопряженных с риском, повышенная эмоциональность, низкая стрессоустойчивость.

Рис. 1. Уровни когнитивного и деятельностного компонентов готовности студентов к безопасному поведению на начальном этапе эксперимента (составлено авторами)

На формирующем этапе эксперимента была поставлена задача по определению педагогических условий, направленных на воспитание КБ студентов. Следовало адаптировать педагогическое сопровождение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», разработать внеаудиторные мероприятия, детально изучить междисциплинарные связи.

Установлено, что деятельностный подход предполагает такой способ организации учебной деятельности обучаемых, при котором они не только пассивно воспринимают информацию, но и сами активно участвуют в учебном процессе [13, с. 184]. В этой связи при разработке практической части методических материалов дисциплины было уделено внимание выполнению ситуационных заданий. Решение подобных задач подразумевает не только описание четкой последовательности действий человека, оказавшегося в конкретной неблагоприятной ситуации, но и обоснование выбранного алгоритма действий. Ситуационные задачи можно распределить по уровням сложности. В наиболее простых заданиях требуется определить поведение человека в условиях воздействия одного опасного фактора. Условия сложных заданий могут быть разными: построение дерева «причин – опасностей»; прогнозирование угрожающих жизни и здоровью человека ситуаций в разных частях заданной системы; определение алгоритма действий при воздействии нескольких вредных факторов ит.д. Решение ситуационных задач позволяет не только актуализировать знания и умения студентов [14], но и способствует осознанию реальных опасностей, формированию логического мышления, ответственности за принятие решений, а значит, и формированию КБ.

Другим примером реализации деятельностного подхода в процессе воспитания КБ являются практические работы проблемного и исследовательского характера. Например, работы, направленные на оценку: 1) экологической безопасности местности по найденным значениям показателей качества воды и воздуха; 2) состояния микроклимата помещения по измеренным значениям температуры, влажности и скорости движения воздуха; 3) уровня комфортности помещения по измеренным параметрам шума и электромагнитного излучения; 4) качества продуктов питания по содержанию в них нитратов и тяжелых металлов.

Большое значение в становлении КБ студентов имеют проводимые в рамках внеаудиторных мероприятий семинары, деловые игры, имитирующие производственные процессы, и «круглые столы» по прогнозированию неблагоприятных ситуаций и способам обеспечения защиты от опасностей. Такие виды учебной деятельности способствуют воспитанию личной и коллективной ответственности [3, с.35], развитию коммуникативного компонента КБ, предполагающего решение проблем обеспечения защиты от опасных и вредных факторов за счет объективной передачи информации, усиления межличностного взаимодействия [8].

Помимо дидактических условий воспитания КБ, актуальны и организационно-педагогические [15]. В этом плане в РГППУ есть опыт проведения ежегодной международной научно-практической конференции «Экологическая безопасность в техносферном пространстве». Студенты, желающие принять участие в работе конференции, самостоятельно ведут поиск информации об экологической ситуации в определенном населенном пункте, проводят необходимые исследования под руководством преподавателей и составляют научные сообщения по полученным результатам. Наиболее емкие и содержательные доклады дорабатываются и размещаются в виде статей в сборнике трудов конференции.

Развитию КБ способствует создание психолого-педагогических условий. Интериоризация ценностей обсуждаемой категории, как отмечается А.Н. Попцовым и И.Г. Долининой, невозможна без установления междисциплинарных связей безопасности жизнедеятельности [9, с.106]. Авторами данной работы были учтены связи с дисциплинами не только общего, но и профессионального цикла, представляющими для студентов наибольшую значимость. В таблице 1 представлены междисциплинарные связи указанного курса с некоторыми профильными дисциплинами студентов РГППУ.

Таблица 1

Междисциплинарные связи безопасности жизнедеятельности с профильными дисциплинами студентов некоторых направлений подготовки

|

Направление подготовки |

Профильные дисциплины |

Междисциплинарные связи при формировании культуры безопасности |

|

15.03.01 Машиностроение Профиль программы «Высокоэнергетические процессы и технологии в машиностроении и материалообработке)» |

1) Лазерная сварка и резка конструкционных материалов. 2) Технологии и оборудование плазменной резки и сварки материалов. 3) Оборудование высокоэнергетических технологий обработки материалов. 4) Практикум по высокоэнергетическим методам обработки материалов |

· формирование умений разработки и реализации мер защиты человека от негативных техногенных воздействий на производстве; · приобретение практических навыков по прогнозированию и снижению техногенных рисков |

|

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль программы «Экономика и управление (по элективным модулям)» |

1) Производственный менеджмент. 2) Технологии работы с информацией. 3) Управление кадрами. 4) Экономика и организация труда |

· формирование умений использования на практике ориентирующих, технических, управленческих и организационных принципов безопасности жизнедеятельности |

|

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль программы «Физкультурно-спортивная деятельность» |

1) Организация массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 2) Медико-биологические основы физической культуры. 3) Организация физкультурно-спортивной работы в образовательной организации |

· приобретение практических навыков по укреплению и сохранению здоровья людей, занимающихся физической культурой и спортом; · формирование умений по оценке физического и функционального состояния обучающихся |

|

37.03.01 Психология труда и организационная психология |

1) Конфликтология. 2) Психология и физиология адаптивного поведения. 3) Психология профессионального здоровья |

· формирование умений по использованию способов решения социальных конфликтов и сохранения мира в коллективе; · формирование потребности в здоровом образе жизни |

|

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль программы «Правоведение» |

1) Экологическое право. 2) Земельное право. 3) Трудовое право. 4) Правовые основы образовательной и педагогической деятельности |

· освоение правовых, нормативно-технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности, системы контроля и управления условиями жизнеобеспечения |

Примечание. Таблица составлена авторами.

Из перечисленных в таблице 1 междисциплинарных связей видно, что формирование КБ студентов не ограничивается дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности», оно продолжается и при изучении специальных дисциплин. Следовательно, развитие КБ носит непрерывный характер на протяжении всего процесса обучения в вузе.

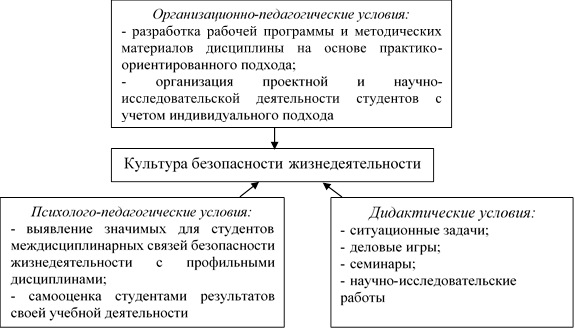

Оптимальные педагогические условия, направленные на воспитание КБ студента, можно представить в виде схемы, представленной на рисунке 2.

На контролирующем этапе эксперимента было проведено тестирование студентов по тем же разделам дисциплины, что и на начальном этапе. Полученные результаты свидетельствуют о повышении уровня когнитивного и деятельностного компонентов КБ. Высокий уровень знаний и умений студенты продемонстрировали по разделам «Опасные ситуации природного и техногенного характера и поведение человека в условиях ЧС», «Опасные ситуации социального характера и действия человека в условиях социальных ЧС», «Первая медицинская помощь». Знания и умения по другим разделам курса находятся на среднем уровне. Результаты итогового контроля знаний и умений студентов подтверждают действенность подобранного педагогического сопровождения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с целью формирования КБ студентов.

|

Рис. 2. Педагогические условия, направленные на формирование культуры безопасности студента (составлено авторами)

При повторном опросе студентов, направленном на выявление их готовности к обеспечению личной безопасности, понимания ими ценности человеческой жизни и здоровья, осознания собственного вклада в поддержание необходимого уровня защиты от опасностей, получены следующие результаты: 97% студентов высоко оценивают свой вклад в обеспечение методов и средств защиты от опасностей. Полученные данные позволили прийти к выводу о высоком уровне сформированности ценностно ориентированного компонента КБ.

Представляют интерес данные самооценки студентов их знаний, умений и навыков по вопросам обеспечения защиты от воздействия неблагоприятных факторов. Студентам предлагалось оценить свои знания, умения и навыки в области реализации способов и средств защиты от опасностей по традиционной пятибалльной системе.

Таблица 2

Результаты самооценки знаний, умений и навыков студентов по вопросам обеспечения необходимого уровня защищенности от опасных факторов

|

№ |

Вопрос |

Средняя оценка |

|

1 |

Знание теоретических основ БЖД |

4,1 |

|

2 |

Умения применять методы и средства защиты от негативных воздействий |

4,3 |

|

3 |

Умение защищать себя, учащихся, персонал от последствий аварий и ЧС |

4,9 |

|

4 |

Умение прогнозировать и оценивать последствия ЧС |

4,7 |

|

5 |

Знание правовой и нормативно-технической документации |

3,7 |

|

6 |

Умения и навыки ликвидации последствий аварий и ЧС |

4,6 |

|

7 |

Навыки оказания первой медицинской помощи |

5 |

Примечание. Таблица составлена авторами.

Результаты, представленные в таблице 2, указывают на высокий уровень самооценки студентами своих знаний, умений и навыков по вопросам обеспечения методов и средств защиты от неблагоприятных факторов. Студенты объективно низко оценивают свои знания правовой и нормативно-технической документации и очень высоко - умение оказывать первую медицинскую помощь. Полученные результаты хорошо согласуются с данными итогового контроля по дисциплине.

Выводы. Таким образом, в процессе исследования были разработаны оптимальные педагогические условия, направленные на формирование культуры безопасности студентов. Среди организационно-педагогических условий следует отметить разработку методических материалов дисциплины на основе практико-ориентированного подхода и организацию проектной и научно-исследовательской деятельности студентов. Из психолого-педагогических условий необходимо выделить установление значимых для студентов междисциплинарных связей безопасности жизнедеятельности с профильными дисциплинами и самооценку студентами результатов своего обучения. В ряду дидактических условий актуальны ситуационные задачи, деловые игры, семинары, проблемные задачи и научно-исследовательские работы.

Результаты итогового контроля знаний и умений студентов, опроса по оценке личного вклада в поддержание безопасности, а также их самооценки по вопросам реализации защиты от опасных и вредных факторов подтверждают эффективность подобранного педагогического сопровождения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с целью формирования КБ.

Хотелось бы отметить, что процесс развития КБ является длительным и не прекращается после завершения периода студенчества. Формирование культуры безопасности человека происходит на протяжении всей его жизни под влиянием различных факторов, однако актуализировать этот процесс необходимо при изучении соответствующих дисциплин в вузе.

Библиографическая ссылка

Харина Г.В., Анахов С.В., Алешина Л.В., Мирошникова Е.Г. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА // Современные проблемы науки и образования. 2025. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=34031 (дата обращения: 12.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.34031