Введение

Гнойно-деструктивные заболевания грудной стенки (ГДЗГС) представляют собой патологическое состояние костного каркаса грудной стенки, характеризующееся деструкцией костной ткани и вовлечением в процесс окружающих тканей [1]. Согласно кодировке МКБ-10, к ГДЗГС относятся следующие патологии: «Остеомиелит» (M86) и «Болезни средостения, не классифицированные в других рубриках» (J98.5), которым обозначается стерномедиастинит (СМ). Их развитие связано с гноеобразующими процессами в непосредственной близости от жизненно важных органов и деструкцией костной структуры грудной части скелета, являющейся жизнеугрожающим состоянием для больного. Лечение ГДЗГС является важным разделом гнойной хирургии.

По данным мировой статистики, ГДЗГС составляют от 1,1 до 10% от общего числа кардиоторакальных операций [2-4]. Летальный исход, согласно литературным источникам, достигает 30% [5, 6]. В большинстве случаев пациенты поступают из специализированных хирургических стационаров, в которых выполняются обширные и, чаще всего, травматические вмешательства на сердце и средостении [7].

Несмотря на непрерывную работу по модификации и модернизации техники проведения оперативных вмешательств на грудной клетке и разработку перспективных комплексов профилактических мероприятий, процент данного типа осложнений остается высоким, что можно объяснить отсутствием возможных вариантов прогнозирования на предоперационном этапе [8].

Целями исследования были разработка и внедрение специализированного алгоритма прогнозирования развития ГДЗГС после операций на грудной клетке.

Материал и методы исследования

На базе отделения гнойной хирургии и кардиохирургического отделения ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» (г. Ставрополь, Российская Федерация) было проведено исследование, посвященное проблеме прогнозирования и профилактики ГДЗГС у пациентов, которым планируется выполнение оперативного вмешательства на грудной клетке. При этом рассматривались пациенты как соматически здоровые, так и имеющие коморбидность.

В ходе исследования применялся разработанный специализированный алгоритм прогнозирования ГДЗГС в отношении пациентов с планирующимися оперативными вмешательствами на грудной клетке. Все пациенты были разделены на две группы.

Основная группа (группа I) – лица, прошедшие этап прогнозирования согласно разработанному специализированному алгоритму и получившие комплексные меры профилактики в рамках проводимого диссертационного исследования. В данную группу были включены 100 пациентов, проходивших лечение в условиях отделения гнойной хирургии и кардиохирургического отделения в период с 2022 по 2023 г.

Группа сравнения (группа II) – лица, не проходившие этап разработанного авторами алгоритма прогнозирования и получавшие стандартные профилактические мероприятия в рамках проводимого диссертационного исследования. В нее также вошли 100 человек, которые проходили лечение в условиях отделения гнойной хирургии и кардиохирургического отделения в период с 2022 по 2023 г.

Критериями включения пациентов в исследование были:

● возраст более 18 лет;

● согласие пациента на участие в исследовании;

●планируемое оперативное вмешательство на грудной клетке (возможно ранее перенесенное оперативное вмешательство на грудной клетке);

● наличие коморбидности (не являлось обязательным условием).

Критериями исключения пациента из исследования были:

● возраст менее 18 лет;

● отказ пациента от участия в исследовании;

●текущее инфекционное (не гнойно-деструктивное) заболевание любой этиологии и локализации;

● аллергическая реакция на предлагаемые антибактериальные препараты или компоненты кожного антисептика.

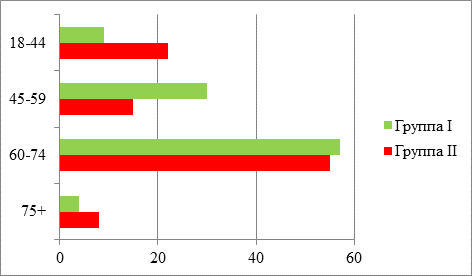

В группе I исследования разделение по полу было представлено следующим образом: 68 мужчин и 32 женщины, в группе II – 81 мужчина и 19 женщин. Данные о возрастных критериях пациентов обеих групп исследования, согласно классификации ВОЗ, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация возраста в группах исследования

Средний возраст группы I составил 58,7±14,3 года; группы II – 60,7±9,9 года. На основании данных из таблицы 1 можно утверждать, что группы исследования сопоставимы по возрасту.

Таблица 1

Возрастное распределение по группам

|

Показатель |

Группа I |

Группа II |

Уровень P |

|

Возраст, лет |

58,69±14,31 |

60,65±9,85 |

0,9231 |

В группе I применялись разработанные нами специализированный алгоритм прогнозирования ГДЗГС и модернизированные способы профилактики их возникновения на всех этапах лечения, в отличие от группы II, где данные методики не применялись (в рамках проводимого диссертационного исследования).

На основе анализа проведенных исследований и данных по вопросам возникновения ГДЗГС после выполняемых как торакальных, так и кардиохирургических оперативных вмешательств, полученных из общемировых источников [9, 10], был разработан способ прогнозирования подобного рода осложнений. Алгоритм представлен в виде опросника, который может быть на бумажном носителе или использоваться на персональном компьютере – получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023619221 от 05 мая 2023 г. [11]. Внешний вид алгоритма представлен в таблице 2.

Таблица 2

Визуализация специализированного алгоритма прогнозирования ГДЗГС

ЛИСТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ГРУДНОЙ СТЕНКИ (ГДЗГС) У ПАЦИЕНТОВ С ТОРАКАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ОТДЕЛЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СО СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, ГБУЗ СК «СККБ»)

Ф.И.О. пациента: ___________________________________________________________________

Отделение: __________________________________ Возраст: ________ Пол: _______________

|

1) Возрастная группа, согласно классификации ВОЗ: (один из вариантов) |

Баллы |

|

18–44 |

1 |

|

45–59 |

2 |

|

60–74 |

3 |

|

75–90 |

4 |

|

2) Половая принадлежность: (один из вариантов) |

Баллы |

|

женский |

1 |

|

мужской |

2 |

|

3) Индекс массы тела (ИМТ1): (один из вариантов) |

Баллы |

|

<16 (выраженный дефицит) |

3 |

|

16–18,4 (дефицит) |

2 |

|

18,5–24,9 (норма) |

1 |

|

25–29,9 (предожирение) |

1 |

|

30–34,9 (ожирение I степени) |

2 |

|

35–39,9 (ожирение II степени) |

3 |

|

>40 (ожирение III степени) |

4 |

|

4) Характер оперативного вмешательства: (один из вариантов) |

Баллы |

|

плановое |

1 |

|

срочное |

2 |

|

экстренное |

3 |

|

5) Кратность оперативного вмешательства на грудной клетке (период – календарный год): (один из вариантов) |

Баллы |

|

первичное |

1 |

|

повторное |

2 |

|

6) Наличие гнойно-деструктивных заболеваний грудной стенки (ГДЗГС) в анамнезе: (один из вариантов) |

Баллы |

|

нет |

0 |

|

да |

1 |

|

7) Длительность оперативного вмешательства: (один из вариантов) |

Баллы |

|

до 45 мин. |

1 |

|

свыше 45 мин. до 90 мин. |

2 |

|

свыше 90 мин. |

3 |

|

8) Наличие сопутствующей патологии: (множественный выбор) |

Баллы |

|

• заболевания легких (ХОБЛ, профессиональные заболевания, ранее перенесенные инфекционные и иные заболевания с поражением легких) |

1 |

|

• метаболические заболевания (сахарный диабет, нарушения липидного обмена и т.д.) |

1 |

|

• заболевания крови (анемии, нарушения системы свертывания и т.д.) |

1 |

|

• заболевания сосудов конечностей (варикозное расширение вен, флебит и т.п.) |

1 |

|

• заболевания сосудов головного мозга (перенесенный инсульт) |

2 |

|

• заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС, атеросклероз, гипертоническая болезнь и т.д.) |

3 |

|

• текущие онкологические процессы (проведение какого-либо лечения к моменту выполнения оперативного вмешательства) |

4 |

|

• наличие генерализованных инфекций (туберкулез, ВИЧ-инфекция и т.п.) |

4 |

|

• наличие иммуносупрессорных состояний |

4 |

|

9) Наличие коморбидности2: (один из вариантов) |

Баллы |

|

нет |

0 |

|

да |

1 |

|

10) Компенсация сопутствующей патологии/коморбидности на момент оперативного вмешательства: (один из вариантов) |

Баллы |

|

да |

0 |

|

нет |

1 |

Каждый пункт алгоритма имеет свой способ заполнения (ручной ввод; выбор одного варианта или нескольких вариантов ответа) и оценивается определенным количеством баллов, суммирующихся и дающих числовой результат. Помимо этого, в листе имеется дополнительная информация касательно индекса массы тела (ИМТ) и определения коморбидности; в бумажном варианте носителя добавлены строки для внесения лечащим врачом дополнительной или иной информации.

Оценка результатов представлена следующим образом:

● 6–9 баллов – низкий риск осложнений;

● 10–17 баллов – средний риск осложнений;

● 18 и более баллов – высокий риск осложнений.

Полученные данные приведены к общему виду и рассчитаны с учетом актуальных данных мировой статистики. Все вычислительные операции выполнялись на персональном компьютере под управлением операционной системы «Windows 10 Pro» при помощи интегрированной программы «Калькулятор».

Построение таблиц, схем и графиков производилось при помощи программ «Statistica 10.0» и «Microsoft Excel» (пакет Microsoft Office 2007 года). Для проверки нулевой гипотезы относительно однородности пациентов в сравниваемых группах исследовали различия по t-критерию Стьюдента и по U-критерию Манна–Уитни для количественных признаков в зависимости от соблюдения условий их применения (нормальности распределения и равенства дисперсий для t-критерия). Статистически значимыми считали отличия при р<0,05.

В работе использованы следующие описательные статистики и их обозначения: среднее и стандартное отклонение для количественных признаков (M±SD), абсолютные значения (абс.) и относительные частоты (%) для номинальных признаков, n – группы.

Результаты исследования и их обсуждение

Все пациенты обеих групп наблюдения на начальном этапе проводимого диссертационного исследования прошли этап заполнения разработанного листа прогнозирования ГДЗГС. Средний балл в группе I составил 14,7 балла, что говорит о среднем риске возникновения возможных осложнений в послеоперационном периоде. Среди мужчин средний балл составил 14,8±3,2 (9:22). Средний балл среди женщин составил 14,4±3,7 (8:26).

Средний показатель риска возникновения ГДЗГС в группе II, согласно специализированному алгоритму прогнозирования, составил 15,1 балла, что так же, как и в группе I, говорит о среднем риске возникновения возможных осложнений в послеоперационном периоде после перенесенного оперативного вмешательства на грудной клетке. Среди пациентов мужского пола средний балл составил 15,3±4,1 (8:23), среди пациентов женского пола этот показатель был на уровне 14,9±3,8 (7:25).

Проведенный сравнительный анализ выявленного риска возникновения ГДЗГС среди пациентов группы I и группы II показал отсутствие статистически значимого отличия в среднем показателе (р>0,05) (табл. 3). Наиболее высокий риск возникновения ГДЗГС как в группе I, так и группе II имели пациенты более старшей возрастной группы с наличием коморбидных состояний.

Таблица 3

Результаты оценки риска возникновения ГДЗГС в анализируемых группах пациентов согласно специализированному алгоритму прогнозирования

|

Показатель |

Группа I (n=100) |

Группа II (n=100) |

P |

|

|

Доля лиц с высоким риском, % |

Всего |

10 |

12 |

0,16 |

|

Мужской |

8 |

9 |

0,32 |

|

|

Женский |

2 |

3 |

0,33 |

|

|

Баллы риска возникновения ГДЗГС |

Всего |

14,6±3,2 (9:22) |

15,1±3,8 (7:25) |

0,11 |

|

Мужской |

14,8±3,2 (9:22) |

15,3±4,1 (8:23) |

0,32 |

|

|

Женский |

14,4±3,7 (8:26) |

14,9±3,8 (7:25) |

0,86 |

|

Заключение

Разработанный специализированный алгоритм прогнозирования возникновения ГДЗГС в послеоперационном периоде у пациентов с планируемым оперативным вмешательством на грудной клетке позволяет с высокой точностью сформировать предварительные данные в отношении изучаемого явления и оценить риск возникновения ГДЗГС в послеоперационном периоде.

Преимуществами алгоритма являются:

●точность – алгоритм прогнозирования ГДЗГС можно использовать в хирургических отделениях различного профиля с целью улучшения точности и надежности прогнозов. Это позволяет принимать более обоснованные решения на основе полученных данных;

●скорость – программный вариант алгоритма прогнозирования ГДЗГС обрабатывает имеющийся объем данных с высокой скоростью, что позволяет быстро получать результаты;

● масштабируемость – алгоритм позволяет обобщать данные и делать заключение на основе обработанной информации;

●прозрачность – алгоритм прогнозирования прозрачен и понятен для пользователей, что облегчает интерпретацию и понимание результатов.

Библиографическая ссылка

Андреев Д.Ю., Айдемиров А.Н. СТРУКТУРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГРУДНОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЛАНИРУЕМЫМ ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ НА ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33829 (дата обращения: 11.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33829