Введение

В структуре опорно-двигательного аппарата (ОДА) человека стопа является чрезвычайно важным органом. Наличие деформаций переднего отдела стопы оказывает колоссальное влияние не только на ее функцию, но и на работу вышележащих отделов ОДA. Своевременная диагностика статических деформаций переднего отдела стопы и грамотная интерпретация полученных данных способствуют раннему выявлению заболевания, началу лечения, а также профилактике прогрессирования данной патологии и других заболеваний опорно-двигательного аппарата человека. Залогом успеха оперативной коррекции статических деформаций переднего отдела стопы является использование актуальных и практически значимых диагностических приемов.

На протяжении всей жизни человека стопа выдерживает колоссальные статические и динамические нагрузки, последствием которых часто являются необратимые анатомические изменения, неминуемо ведущие к нарушению функций стопы. Как следствие, возрастают ударные нагрузки на вышележащие отделы опорно-двигательного аппарата.

Цель исследования – анализ научной литературы, посвященной анатомо-функциональным особенностям стопы, развитию и диагностике статических деформаций переднего отдела стопы.

Материал и методы исследования. В ходе данного исследования были проведены поиск и анализ отечественных и зарубежных литературных источников с помощью электронных баз данных eLIBRARY, Google Scholar, PubMed в области травматологии и ортопедии, содержащих информацию, посвященную анатомо-функциональным особенностям стопы, развитию и диагностике статических деформаций переднего отдела стопы. Проанализированы базы данных и изучены 50 научных литературных источников за период с 1958 по 2023 гг.

Результаты исследования и их обсуждение

Предпосылки развития статических деформаций переднего отдела стопы

Современное научное сообщество располагает большим количеством данных о причинах и предпосылках к развитию деформаций стопы, а также о факторах, влияющих непосредственно на прогрессирование патологии. Крайне редко при сборе анамнеза пациента и выполнении диагностических мероприятий возможно выделить какую-либо конкретную причину. В большинстве случаев заболевание является полиэтиологичным и многофакторным [1, 2]. Все факторы, предрасполагающие к развитию деформаций стопы, разделяют на внешние и внутренние. Работы L. Sim-Fook и соавт., 1958, и M.J. Coughlin, 1995, достоверно подтверждают взаимосвязь выбора обуви с развитием изучаемой патологии [3, 4]. Также должное внимание было уделено изучению избыточных физических нагрузок на стопы. Однако достоверно было доказано влияние лишнего веса на прогрессирование патологии стопы, нежели на возникновение деформации [5]. В.Ю. Екимов и соавторы (2015) утверждают, что нередко причинами развития распластанности стопы являются специфика ходьбы и сфера профессиональной деятельности человека (например, поперечное плоскостопие при маховом стиле ходьбы у военных или молоткообразная деформация пальцев при ходьбе на носках у гимнастов или артистов балета [6]). По данным T. Zgonis, 2014, плоскостопие развивается чаще всего в результате нарушения функции сухожилия задней большеберцовой мышцы [7]. Деформации переднего отдела стопы могут иметь травматическую природу, связанную с переломами, разрывами сухожилий и мышц [8].

К эндогенным предикторам развития статических деформаций стоп относят наследственность, женский пол, возраст пациента анатомические особенности стопы. По данным отечественных исследователей, данная патология преимущественно встречается у лиц женского пола. Среди пациентов, попадающих на операционный стол с целью коррекции деформации переднего отдела стопы, львиную долю составляют женщины – с соотношением 15:1. [1, 9, 10]

Исследования L.S. Barouk (1991) и J. Pontiusetal (1994) показывают, что примерно в одном из пяти случаев развития деформаций переднего отдела стопы имеются врожденные предпосылки: измененная суставная щель между первой плюсневой и клиновидной костями; преобладание длины первой и второй плюсневой кости; неправильное развитие сустава между первой плюсневой костью и фалангой первого пальца; нарушение развития сесамовидного гамака [11, с. 30]. Однако в основе возникновения статических деформаций лежит слабость связок, мышц и сухожилий стопы и голени, являющаяся следствием их длительного переутомления и перерастяжения [12].

Так, дисбаланс механизмов статической и динамической стабилизации в стопе приводит к поперечному распластыванию стопы. Наиболее распространенной патологией среди статических деформаций переднего отдела стопы является поперечное плоскостопие. Распространенность поперечной распластанности стопы в мире достигает 63,6% [13].

На фоне поперечной распластанности возникают различные виды деформаций переднего отдела стопы. Наиболее часто, в 95–100% случаев, развиваются деформация первого пальца (hallux valgus) [13] и молоткообразная деформация пальцев [14, с. 27], которые в большинстве случаев служат причинами обращения к хирургу. Доля hallux valgus в структуре всех заболеваний стопы достигает 80%. В Российской Федерации частота встречаемости заболевания достигает 58%, среди женщин – 71,4 %, среди мужчин – 35,8% [15]. Данные метаанализа, проведенного S. Nix в 2015 г., позволили определить, что у взрослых людей в возрасте до 65 лет hallux valgus встречается в 23% случаев, а у людей старше 65 лет – в 35,7% случаев [16].

Также, по сведениям отечественных авторов, второй по распространенности патологией переднего отдела стопы является артроз первого плюснефалангового сустава (hallux rigidus), 10% людей в возрасте 20−34 лет и 44% людей в возрасте старше 80 лет страдают данной патологией, наследственный характер встречается в 80% случаев [17, 18].

Молоткообразная деформация пальцев стопы (hammer toe) тоже часто встречается в практике врачей-ортопедов. Как правило, молоткообразная деформация малых пальцев формируется вследствие развития hallux valgus, то есть имеет сопряженный характер. Так, в 64,3% случаев вальгусное отклонение первого пальца сопряжено с молоткообразной деформацией второго пальца, реже – других лучей. Изолированная патология встречается в 2% случаев [19, 20, 21]. Значительно реже встречается деформация 5-го пальца («деформация портного»), которая может наблюдаться изолированно или в сочетании с деформацией 1-го пальца и других пальцев стопы. Данное заболевание в 3–10 раз чаще возникает у женщин, чем у мужчин [22, 23].

Различные варианты деформаций переднего отдела стопы могут возникать как самостоятельный тип деформации, так и являться компонентом сложной, комбинированной деформации стопы. В большинстве случаев статические деформации переднего отдела стопы являются комплексными и приводят к изменениям анатомо-физиологического состояния разных функциональных отделов не только стопы человека в частности, но и всей опорно-двигательной системы.

Несвоевременное выявление той или иной патологии стоп напрямую связано со степенью выраженности деформации. Квалифицированная диагностика состояния стоп и оценка их функций являются залогом проведения эффективного лечения.

Методы диагностики статических деформаций переднего отдела стопы

Постановка диагноза деформации переднего отдела стопы основывается на клиническом методе диагностики и использовании дополнительных (инструментальных) методов исследования [24].

Расспрос пациента сводится к сбору данных анамнеза, жалоб и выявлению эндо- и экзогенных факторов, влияющих на возникновение деформаций стоп. Должное внимание необходимо уделять клиническому осмотру [25]. Следует провести визуальный осмотр в положении пациента стоя с нагрузкой, начиная с пятки и продвигаясь к пояснице. Наличие варусной или вальгусной установки пятки и клинические проявления дисфункции сухожилия задней большеберцовой мышцы являются диагностическим критерием, взаимосвязанным с деформациями переднего отдела стопы [26]. Необходимо оценить состояние сводов стопы. Врач должен обратить внимание на характер износа обуви пациента и оценить посадку обуви, поскольку это может дать ценную информацию. Исследования показывают, что до 75% населения носят обувь неподходящего размера, что потенциально способствует возникновению статических деформаций переднего отдела стопы [27]. Обращается внимание на постановку стоп, особенности походки. Осмотр пациента позволяет выявить наличие деформации, трофических нарушений, омозолелостей [28]. Пальпацию следует использовать для того, чтобы определить точку максимальной болезненности, поскольку это важнейшая диагностическая информация. Пальпация также может дать информацию о возможной крепитации или тугоподвижности в плюснефаланговых и межфаланговых суставах стопы. Затем врач должен оценить активный и пассивный диапазон движений в суставах переднего отдела стопы и сравнить с контралатеральной стороной [26, 29]. Кроме того, необходимо проверить пульсацию задней и передней большеберцовой артерий, чтобы оценить состояние сосудов. У пациентов с отеками, бледностью или эритемой следует учитывать системные причины сердечно-сосудистой, ревматологической или инфекционной этиологии. Краткое неврологическое обследование нижней конечности может быть закончено проверкой рефлексов нижних конечностей и оценкой мышечной силы [30].

Инструментальные методы диагностики патологии переднего отдела стопы

К наиболее примитивным и общедоступным инструментальным методам диагностики можно отнести подометрию и планто-контурографию [31, с. 159–207; 32, с. 566–575]. Данные методы дают возможность оценить только анатомическую составляющую патологии, следовательно, имеют низкую информативность. С учетом темпов развития информационных и цифровых технологий можно заключить, что их актуальность стала крайне мала.

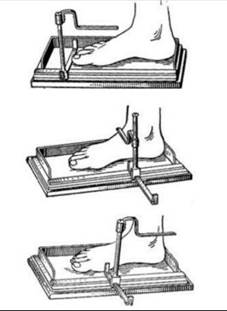

Подометрия. Рутинный и простой в выполнении метод, основанный на измерении параметров стопы сантиметровой лентой и угломером (рис. 1).

Рис. 1. Методика выполнения подометрии

Данные, полученные при замерах, вставляют в формулы и вычисляют различные индексы. Показатели, которые возможно получить, используя данный метод: высота костного свода (расстояние от бугристости ладьевидной кости до плоскости опоры) и длина стопы.

Для определения степени плоскостопия применяется формула вычисления «подометрического индекса» (индекс Фридланда), в соответствии с которой высота стопы (H) умножается на 100 и делится на длину стопы (L). Полученные значения сравниваются с данными разработанных оценочных таблиц.

На протяжении десятков лет этот метод массово применялся для выявления плоскостопия среди населения (при медицинских осмотрах в школах, высших учебных заведениях, профилактических осмотрах на производствах) [31, с. 159–207; 32, с. 566–575].

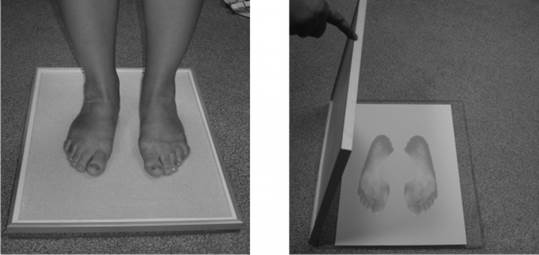

Планто-контурография. Доступный и достаточно простой в выполнении метод, основанный на визуальной и расчетной оценке показателей стопы по ее отпечатку или изображению. Известны несколько способов ее выполнения. Наиболее тривиальной считается методика «чернильных отпечатков» (рис. 2).

Рис. 2. Методика выполнения планто-контурографии (метод «чернильных отпечатков»)

Для получения четких отпечатков стопы исследуемый должен наступить на площадку, которая покрыта красящим веществом (таким как тушь, раствор бриллиантовой зелени, Люголя, типографская краска и т.п.). На полученном отпечатке стопы отмечают точки, рассчитывают показатели для определения степени распластанности стопы при использовании методик И.М. Чижина, В.А. Яралова-Яралянца, В.А. Штритера и др. [28; 31, с. 159–207; 32, с. 566–575].

Модификацией метода «чернильных отпечатков» является техника анализа зеркального отражения подошвенной поверхности стопы на столике Г.И. Турнера и приборе М.И. Куслика. Современные модели такого типа плантографов имеют подсветку для получения более четкого изображения (рис. 3) [33, 34].

Рис. 3. Методика выполнения плантографии

Современным вариантом плантографии является компьютерная плантография. На сегодняшний день данная методика широко распространена и применяется как в западных странах, так и в России.

Компьютерный плантограф представляет собой устройство, состоящее из блока сканирования и компьютера, на котором установлена специальная программа для считывания и анализа плантограммы. Заданные параметры рассчитываются автоматически. Данные, полученные в результате исследования, хранятся в электронных базах и могут использоваться для изготовления индивидуальных ортезов (стелек) в плане консервативной терапии, а также при планировании оперативного вмешательства на стопе [34]. Недостатком плантографии являются ее ограниченные информативные возможности относительно формы подсводного пространства, исследование позволяет оценить только анатомический компонент патологии стопы [35].

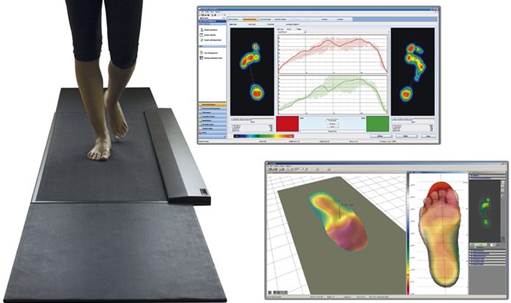

Педобарография. Одним из методов диагностики патологии стопы является метод оценки распределения давления на стопу. Педобарография была разработана в 1960-х годах, впоследствии, с развитием компьютерных технологий, она была усовершенствована (рис. 4) [36].

Рис. 4. Методика выполнения педобарографии

На сегодняшний день педобарография используется в клинических условиях, поскольку она может обеспечивать как статическое, так и динамическое измерение подошвенного давления стопы во время биомеханических тестов. Исследования ряда авторов показывают, что анализ педобарографии необходим для выделения особых зон напряжения на подошвенную поверхность стопы в целях выявления причины боли [37]. Однако в 2008 г. A. Schmiegel с соавторами выявили высокую долю расхождений между заключениями по результатам педобарографии и клиническими диагнозами пациентов [38]. По результату проведенного ими клинического исследования на 112 пациентах с ревматоидным артритом было получено, что педобарография не выявила самых высоких значений давления в областях сильной боли и, следовательно, не имела клинического значения. По мнению исследователей, основным значимым ограничением педобарографии является ее неспособность выявить привычку пациента избегать давления в этой области от боли, которая приводит к изменению походки и переносу нагрузки на другие отделы стопы [39]. Таким образом, искаженные показатели давления предоставляют противоречивую информацию о зонах боли, что, в свою очередь, приводит к неопределенности в отношении диагностической значимости педобарографического анализа и его пригодности для диагностики различных состояний, связанных с давлением на стопу. В 2014 году ортопеды из Южной Кореи в своем исследовании сопоставили клинические данные, указывающие на избыточное давление на определенные участки стопы в виде натоптышей и мозолей, и данные педобарографии [40]. В результате при использовании для сравнения числовых значений давления для каждой части стопы педобарография показала диагностическую корреляцию 17,7% при статическом измерении и 13,5% при динамическом измерении. При определении графического пикового давления статическое измерение показало корреляцию в 41,7%, а динамическое измерение показало корреляцию в 31,3%. Таким образом, была доказана низкая диагностическая ценность педобарографии.

Рентгенографическое исследование стопы. В современной практике широко распространенным и высокоинформативным методом диагностики деформаций переднего отдела стопы является стандартная рентгенография стопы. Метод позволяет получить детальное изображение костей стопы, произвести анализ их пространственного ориентирования друг относительно друга.

Рентгенологическое исследование стопы выполняется в двух проекциях (дорсо-плантарной и боковой) под нагрузкой, при фокусном расстоянии 1 метр, угол инклинации 15–20 градусов. Реже возникает необходимость в выполнении дополнительных рентген-исследований. Так, например, аксиальная проекция позволяет определить ротацию головки первой плюсневой кости и дегенеративные изменения сесамовидных костей. Визуализацию экзостозов плюсневой кости возможно произвести посредством анализа рентгенограмм в проекции под углом 45 градусов (медиальная косая проекция) [41]. С.Н. Леонова с соавторами (2022 г.) предложили новую методику выполнения рентгенографии стопы с целью определения высоты стояния и взаиморасположения головок плюсневых костей [42], что используется в предоперационном планировании и позволяет выбрать оптимальную тактику оперативного лечения.

Анализ рентгенограмм стопы построен на определении значений углов, интерпретация которых позволяет классифицировать вид и степень деформации, построить алгоритм лечения, выбрать оптимальную тактику хирургической методики и оценить результат лечения.

К основным показателям, используемым при анализе рентгенологических снимков стоп, относятся: угол между осью проксимальной фаланги первого пальца и осью первой плюсневой кости; угол между осями первой и второй плюсневой кости; угол между осями первой и пятой плюсневой кости; угол между осью проксимальной и дистальной фаланги первого пальца; угол между перпендикуляром оси суставного хряща головки первой плюсневой кости и ее осью; парабола Лельевра, которая определяется длиной каждой плюсневой кости [13, 14, 43].

К недостаткам рентген-диагностики можно отнести необходимость проведения нескольких исследований (что значительно увеличивает лучевую нагрузку на пациента), отсутствие стандартов укладки, невозможность достоверной оценки изменений гипермобильности отдельных суставов стопы [35].

Мультиспиральная компьютерная томография стопы (МСКТ). Несмотря на то что диагностическая ценность рентгенографии велика, становится востребованной мультиспиральная компьютерная томография, позволяющая получить трехмерное изображение костных структур и произвести более точный анализ их пространственного взаиморасположения [44]. Проблема отсутствия нагрузки на стопу во время проведения исследования пациента в горизонтальном положении была решена зарубежными исследователями, которые описали методику вертикальной конусно-лучевой компьютерной томографии для диагностики патологии только нижней конечности [45]. Также нашими соотечественниками в клиническую практику была внедрена методика функциональной мультиспиральной КТ с нагрузкой на стопу, которая подразумевает послойное исследование интересующей области и построение 3D-реконструкции, помимо того, предоставляет возможность оценки параметров углов и измерения минеральной плотности костной ткани [46].

Магниторезонансная томография (МРТ). В клинической практике только магниторезонансное исследование стопы позволяет получить достоверную информацию о наличии и целостности мягкотканных структур. Так, например, предоперационная МРТ-диагностика разрыва плантарной пластинки в большинстве случаев определяет выбор тактики хирургического вмешательства при лечении пациентов с молоткообразной деформацией пальцев стопы [47].

Выполнение МРТ-исследования дает возможность получить данные относительно целостности суставного хряща головок плюсневых костей, а также достоверно определить параметр угла наклона суставной поверхности первой плюсневой кости (угол PASA), что, безусловно, является преимуществом данного метода над рентгенографией стопы [48].

Ультразвуковая диагностика (УЗ). Метод УЗ-диагностики недостаточно широко применяется при выявлении статических деформаций стопы, однако можно выделить его значительные преимущества в ряде случаев. В сравнении с МРТ-исследованием данный метод является недорогим и не несет лучевой нагрузки, в то же время обладает высокой информативностью в вопросах выявления повреждения мягкотканных структур, суставного хряща, сосудисто-нервных пучков. Исследователями О.Ю. Майко и соавторами в 2021 г. был предложен новый метод дифференциальной диагностики статических деформаций и невриномы Мортона [49]. Группой ортопедов из Китая в 2022 г. был предложен новый метод диагностики плоскостопия на основании измерения угла наклона подошвенной фасции, определяемого с помощью ультразвука В-режима. Предлагаемый метод обладает хорошей чувствительностью и специфичностью при диагностике плоскостопия [50]. Данный вид исследований обеспечивает новый подход к неинвазивной диагностике плоскостопия.

Заключение

В данной статье приведено описание методов диагностики функционального состояния стопы. Описаны возможности, недостатки и преимущества различных методик. Некоторые из них на сегодняшний день утратили свою актуальность, другие остаются востребованными и широко используются. Каждая из описанных выше диагностических процедур имеет определенную ценность: одни исследования актуальны при проведении скрининговых исследований с целью ранней выявляемости заболевания, другие имеют ценность в плане научных исследований, третьи обладают колоссальным значением при выборе тактики хирургического лечения и в предоперационном планировании.

Несвоевременное выявление той или иной патологии стоп напрямую связано со степенью выраженности деформации. Квалифицированная диагностика состояния стоп и оценка их функций являются залогом проведения эффективного лечения.

Библиографическая ссылка

Косарева М.А. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СТАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33790 (дата обращения: 11.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33790