Введение

Задний вывих плеча был впервые описан почти 200 лет назад сэром Эстли Купером [1]. Несмотря на развитие диагностики и широкое использование клинических и инструментальных методов, задний вывих плеча часто остается незамеченным, причем в 79% случаев вывих может быть пропущен на этапе первичного обследования [2]. Лечение дефектов головки плечевой кости, возникающих вследствие вывиха, представляет собой сложную задачу. К числу частых осложнений относятся: не вправляемые сцепившиеся вывихи головки плечевой кости с гленоидом, приводящие к нарушению функции плечевого сустава и дегенеративным изменениям мышц вращательной манжеты плеча. Важно отметить, что диагноз может быть ошибочен при свежем заднем вывихе плеча из-за ограниченной визуализации на рентгенологических снимках и недостаточности клинического осмотра [3]. Также у некоторых пациентов выявляются нарушения функции и ограничение наружной ротации [4].

При отсутствии лечения и восстановления анатомии головки плечевой кости обратное повреждение Хилла–Сакса может привести к стойкой нестабильности плечевого сустава, аналогичной передней нестабильности. Риск развития хронической нестабильности зависит от времени после травмы, наличия сопутствующих переломов, размеров повреждения, а также от функционального состояния сустава [5]. Современные хирургические вмешательства при дефектах головки плечевой кости можно разделить на два основных типа: анатомические и неанатомические реконструкции.

Анатомические реконструкции направлены на восстановление исходной формы головки плечевой кости, что включает в себя такие методы, как открытое вправление и использование аутотрансплантатов, аллотрансплантатов или костного цемента для заполнения дефекта головки плечевой кости. Эти методы отличаются от неанатомических подходов, целью которых не является точное восстановление анатомии сустава. В рамках неанатомических методов часто используется попытка восстановления стабильности путем замещения дефекта сухожилием подлопаточной мышцы или с применением других процедур, таких как закрытая и открытая репозиция с подшиванием капсулы сустава, трансфер сухожилия подлопаточной мышцы (операция Маклафлина) и транспозиция малого бугорка плечевой кости [6].

Современные хирургические методы лечения плечевого сустава включают модификации операции Маклафлина, костную пластику и различные виды артропластики. Среди последних выделяются гемиартропластика, тотальная анатомическая замена и реверс-протезирование. Каждая из этих операций имеет свои показания, преимущества и ограничения. В случае если дефект головки плечевой кости не превышает 50%, предпочтение отдается операции Маклафлина или ее модификациям. Протезирование головки плечевой кости, как правило, выполняется при более значительных дефектах, превышающих 50% ее объема [7, 8, 9].

Целью работы было показать результат успешного хирургического лечения пациента с застарелым задним сцепившимся вывихом головки плечевой кости в сочетании с импрессионным костно-хрящевым дефектом переднего полюса головки плечевой кости.

Материал и методы исследования

Пациент мужского пола, Ю., 53 года, поступил в клинику ФГБНУ «ИНЦХТ» 23.05.2022 г. с диагнозом: «застарелый задний вывих головки правой плечевой кости, костно-хрящевой дефект головки правой плечевой кости, остеоартроз плечевого сустава и ключично-акромиального сочленения II степени, болевой синдром, нарушение функции сустава II степени, остеопороз».

Жалобами пациента при поступлении были: выраженные болевые ощущения в правом плечевом суставе (по Визуальной Аналоговой Шкале (ВАШ) – 70 мм), ограничение подвижности сустава, невозможность полноценного использования правой верхней конечности.

Из анамнеза стало известно, что травма произошла примерно 7 лет назад: первичный вывих правого плеча, после чего был доставлен в ЦРБ, где вывих был вправлен под анестезией. Пациенту рекомендовано консервативное лечение. С тех пор произошло еще 5 эпизодов вывиха, при последнем из которых вправление не удалось, и пациент был направлен в клинику ФГБНУ «ИНЦХТ». После консультации и дополнительного обследования был установлен диагноз «застарелый задний вывих головки правой плечевой кости». Рекомендовано оперативное вмешательство, пациент госпитализирован в ТОО № 1 ФГБНУ «ИНЦХТ».

Результаты исследования и их обсуждение

При осмотре было отмечено, что правая верхняя конечность активна при ходьбе. Кожные покровы правой руки чистые, нормальной окраски. Наблюдается гипотрофия дельтовидной и надостной мышц на 1,0 см. При пальпации отмечаются дискомфорт в проекции правого плечевого сустава, западение мягких тканей в субакромиальном пространстве. Головка правой плечевой кости пальпируется кзади относительно плечевой кости. Активные движения в правом плечевом суставе ограничены. Без участия лопатки: сгибание/разгибание — 30°/0/10°, отведение/приведение — 30°/0/0°, наружная/внутренняя ротация — 10°/0/15°, болезненны в крайних положениях и сопровождаются суставным хрустом, слышным на расстоянии. Движения в правом локтевом суставе в полном объеме. При осевой нагрузке отмечается болезненность в плечевом суставе. Ось правой верхней конечности правильная, укорочения нет. Сосудистых нарушений дистальнее локтевого сустава на момент осмотра не выявлено.

Результаты шкал: Шкала UCLA (University of California Los Angeles): 9 баллов, Шкала ВАШ: 70 мм из 100 мм [10, 11].

Рис. 1. Фото пациента с информированного согласия о публикации фото (вид спереди, вид сбоку сгибание, вид сбоку разгибание)

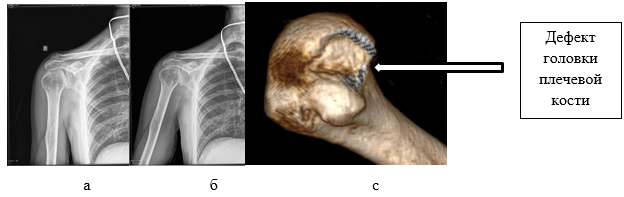

На рентгенограммах плечевого сустава (рис. 2а, 2б): видны сцепившийся задний вывих головки правой плечевой кости, костный дефект головки правой плечевой кости, остеопороз.

Рис. 2. Рентгенограмма и МСКТ правого плечевого сустава пациента Ю. (а – прямая проекция, б – аксиальная проекция, с – 3D-реконструкция МСКТ)

По данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с 3D-реконструкцией: (рис. 2с) головка правой плечевой кости в положении заднего подвывиха. Головка деформирована за счет импрессионного вдавления в передневерхнем квадранте: глубина дефекта – 1,41 см, ширина дефекта – 2,38 см, длина дефекта – 4,1 см. Края дефекта с четкими контурами. Суставная щель плечевого сустава неравномерной ширины. Суставная поверхность лопатки уменьшена за счет заднего края суставной впадины. Ключично-акромиальное сочленение с дегенеративными изменениями.

Расчет площади дефекта производили на основе методики, описанной М.З. Бицадзе и А.А. Тяжелова: после того как на срез головки плечевой кости в аксиальной проекции накладывают окружность, которая совпадает с суставной поверхностью, и определяют границы суставной поверхности головки, рассчитывают площади дефекта и суставной поверхности и их процентное соотношение [12]. В данном клиническом случае площадь дефекта составила 36%.

После клинико-рентгенологического обследования был установлен диагноз: «застарелый задний вывих головки правой плечевой кости. Костно-хрящевой дефект головки правой плечевой кости. Остеоартроз плечевого сустава и ключично-акромиального сочленения II степени. Болевой синдром. Нарушение функции сустава 2-й степени. Остеопороз».

На основе полученных данных было принято решение провести операцию: «Артротомия правого плечевого сустава. Открытое вправление вывиха головки плечевой кости; костная пластика вдавленного дефекта переднего полюса головки плечевой кости аутотрансплантатом из костной ткани гребня подвздошной кости. Погружной остеосинтез, реинсерция поврежденной части сухожилия надостной мышцы плеча».

Ход операции: под эндотрахеальным наркозом и в положении пациента «на шезлонге» в асептических условиях было выполнено оперативное вмешательство. После тщательной обработки операционного поля по дельтовидно-пекторальной борозде был осуществлен доступ к головке правой плечевой кости и субакромиальному пространству. В области плечевого сустава была обнаружена плотная рубцовая ткань. Все сухожилия: надостной, подостной, подлопаточной мышцы, а также сухожилие бицепса и малой круглой мышцы – сохранили свою целостность. Тупым методом из рубцовой ткани была выделена головка плечевой кости, а сама рубцовая ткань была удалена. M. Subscapularis была рассечена продольно для доступа к суставу. После удаления рубцовой ткани головка плечевой кости была аккуратно вправлена в ее физиологическое положение.

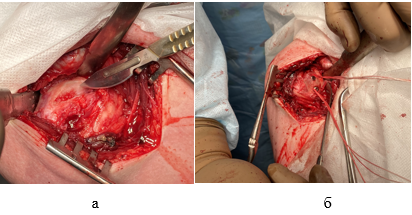

Костный дефект: В переднем полюсе головки плечевой кости был выявлен дефект, размеры которого составили: глубина – 1,3 см, ширина – 2,5 см, длина – 3,9 см (рис. 3а).

Рис. 3. Дефект переднего полюса головки правой плечевой кости (а – этап измерения и обработки дефекта, б – дефект, замещенный аутотрансплантатом)

Затем с использованием осцилляторной пилы был осуществлен послойный доступ к гребню подвздошной кости слева через дополнительный разрез длиной 7 см. В ходе процедуры был произведен забор костного аутотрансплантата размером 2,5 см в ширину, 4,0 см в длину и 1,3 см в толщину.

Костное ложе было тщательно обработано импактором, после чего рана ушита послойно с использованием полутрубчатого выпускника. Это обеспечивает оптимальное заживление и снижает риск осложнений. На область операции наложена асептическая повязка для предотвращения инфекции.

Костный аутотрансплантат был подобран к воспринимающему ложу дефекта головки правой плечевой кости. С помощью кусачек Листона трансплантат был отмоделирован так, чтобы его выпуклая часть точно совпадала с кривизной головки плечевой кости. Это важно для обеспечения правильной анатомической формы и функциональности сустава. Аутотрансплантат был установлен и временно зафиксирован спицей, что позволяет стабилизировать его. Затем фиксирован к зоне дефекта двумя канюлированными компрессирующими винтами 4,0 мм – стабильно, конгруэнтность плечевого сустава сохранены (рис. 3б).

Движения в плечевом суставе выполняются в полном объеме, при этом нестабильность не наблюдается.

Обработка раны: Рана была обильно промыта физиологическим раствором, гемостаз был выполнен по ходу операции, что обеспечивает отсутствие кровотечений. Рана зашита послойно, наложена асептическая повязка, что минимизирует риск инфекционных осложнений.

Правая верхняя конечность зафиксирована отводящей подушкой в положении отведения и передней девиации на 30° и 20° соответственно. Эта фиксация необходима для поддержания правильного положения сустава и оптимизации процесса восстановления.

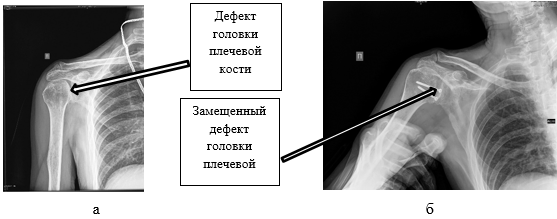

В тот же день, после операции, выполнена рентгенография оперированного плечевого сустава (рис. 4).

Рис. 4. Рентгенограмма правого плечевого сустава до операции (а) и после выполненной операции (б)

Послеоперационная антибиотикопрофилактика цефалоспорином третьего поколения проводилась в течение 24 ч. В течение четырех недель оперированная верхняя конечность была иммобилизована в нейтральном положении с использованием ортеза типа Дезо. Наружная и внутренняя ротация плечевого сустава была строго запрещена, в то время как упражнения для запястья и кисти были разрешены и рекомендовались в раннем послеоперационном периоде. После 4 недель после операции была начата программа прогрессивной реабилитации, включающая пассивные движения с ротацией и сгибанием, дополненная приемлемым активным небольшим объемом движений. Общая активность и полный объем движений были разрешены через три месяца после операции.

Результаты наблюдения через 6 месяцев после операции продемонстрированы на рис.5.

Рис. 5. Контрольный осмотр пациента Ю. после операции через 6 месяцев

На момент осмотра у пациента не наблюдается признаков воспаления в области послеоперационного рубца. Важно отметить, что атрофия мышц плеча на оперированной стороне отсутствует.

Движения в плечевом суставе: отмечено увеличение амплитуды движения в сравнении с исходными данными: сгибание на 30°, разгибание на 15°, отведение на 50°, приведение 5°, наружная ротация на 10° и внутренняя ротация на 75°.

Активные движения в плечевом суставе осуществляются безболезненно.

Функциональная оценка: Сила в мышцах кисти составляет 5 баллов из 5, что свидетельствует о полноценной функциональности.

Эти результаты указывают на успешный процесс восстановления пациента и положительную динамику функциональных показателей.

Пациент строго следовал протоколу послеоперационной реабилитации. В частности, с 2-го дня после операции начались пассивные движения в локтевом суставе, направленные на профилактику контрактур, что способствовало улучшению микроциркуляции за счет стабильной фиксации аутотрансплантата на плечевой кости. При повторном визите через 6 недель пациент сообщил о значительном уменьшении болевого синдрома до 15±2 мм по ВАШ, а также о заметном увеличении объема движений в правом плечевом суставе по сравнению с дооперационным состоянием. Через 3 месяца после операции пациент уже мог выполнять повседневные домашние дела благодаря восстановлению объема движений и силы мышц. На контрольном осмотре через 6 месяцев на рентгеновских снимках были зафиксированы полная консолидация аутотрансплантата и возвращение пациента к трудоспособности.

Застарелые вывихи плечевой кости остаются одной из сложных проблем в ортопедии. Они часто приводят к функциональным нарушениям, хронической боли и ограничению подвижности, что значительно снижает качество жизни пациентов. Учитывая увеличение продолжительности жизни и активность населения, необходимость разработки эффективных методов лечения становится все более актуальной. Существующий метод хирургического лечения застарелого заднего сцепившегося вывиха плечевого сустава с костно-хрящевым дефектом (операция Маклафлина) не позволяет восстановить утраченную площадь сустава при дефектах, превышающих 25%, из-за ограничений анатомического размера малого бугорка плечевой кости. При более чем 40%-ном импрессионном дефекте восстановление функции возможно лишь посредством эндопротезирования плечевого сустава. Таким образом, пациенты с дефектами головки плечевой кости площадью от 25 до 40% остаются без должного внимания [6].

В данном случае авторы применили индивидуализированный подход к лечению, который оказался решающим в успешном восстановлении [13]. Оценка дефекта с использованием МСКТ и 3D-реконструкции позволила более точно понять анатомические особенности и характеристики травмы. Это, в свою очередь, дало возможность разработать целенаправленную стратегию хирургического вмешательства. Применение предложенного метода хирургического вмешательства позволило успешно восстановить суставную поверхность головки плечевой кости.

Выбор аутотрансплантата из гребня подвздошной кости был обусловлен его доступностью, высокой жизнеспособностью и способностью интегрироваться с костной тканью пациента. В данном случае трансплантат продемонстрировал отличные результаты, что подтверждает его эффективность в восстановлении импрессионных дефектов. Это также позволяет избежать связанных с использованием чужеродных материалов возможных осложнений, таких как инфекции или отторжение [14].

Послеоперационная реабилитация играет ключевую роль в восстановлении функциональной активности. Комплексные программы, включающие физиотерапию, кинезитерапию и методики мануальной терапии, позволяют ускорить восстановление подвижности и силы в суставе [6]. В данном случае активное участие пациента в реабилитации способствовало быстрому восстановлению функций плечевого сустава и снижению болевого синдрома.

Наблюдение за пациентом на протяжении 6 месяцев продемонстрировало не только улучшение клинических параметров, но и положительное влияние на качество жизни. Это подчеркивает необходимость долгосрочного мониторинга, что может помочь в выявлении потенциальных проблем на ранних стадиях и корректировке лечения.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение долгосрочных результатов различных методов лечения застарелых вывихов плеча, включая сравнительный анализ аутотрансплантатов и имплантатов из синтетических материалов. Также актуально изучение биомеханики плечевого сустава после хирургического вмешательства, что позволит улучшить методы реабилитации и предсказать долгосрочные результаты.

Данный случай демонстрирует, что индивидуализированный подход, внимательная предоперационная диагностика и использование аутотрансплантатов могут значительно улучшить исходы лечения застарелых вывихов плечевой кости. Это подчеркивает важность комплексного подхода к данной патологии и необходимость дальнейшего исследования в этой области для оптимизации лечебных стратегий и повышения качества жизни пациентов.

Заключение

Предлагаемая методика хирургического лечения пациентов с застарелым сцепившимся задним вывихом плеча обеспечивает повышение эффективности благодаря восстановлению утраченной анатомии суставной поверхности головки плечевой кости, конгруэнтности с суставной поверхностью лопатки и стабилизации функции подлопаточной мышцы. Выбранная стратегия лечения у пациента с застарелым задним вывихом правой плечевой кости и дефектом головки позволила достичь полного восстановления без применения сухожилия подлопаточной мышцы.

Библиографическая ссылка

Бальжинимаев Д.Б., Тишков Н.В., Монастырев В.В., Чимытов Б.А. УСПЕШНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С ИМПРЕССИОННЫМ ДЕФЕКТОМ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПРИ ЗАСТАРЕЛОМ ЗАДНЕМ ВЫВИХЕ // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33787 (дата обращения: 11.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33787