Введение

Пальпебральный синдром (синдром блефарофимоза, BPES) — это спорадическое или наследственное генетическое заболевание, которое имеет аутосомно-доминантный тип наследования и проявляется преимущественно изменениями век в виде птоза, блефарофимоза, обратного эпикантуса и телекантуса [1, 2, 3].

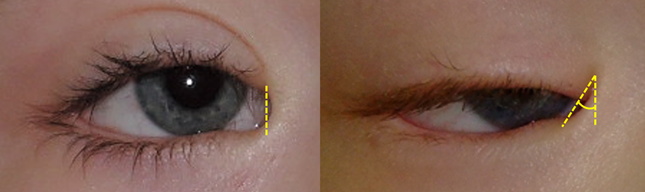

Обратный эпикантус – дополнительная кожная складка в области внутреннего угла, начинающаяся от медиальной части нижнего века и направляющаяся кверху-кнутри [4]. Он типичен для всех пациентов с пальпебральным синдромом [5]. В доступной литературе наличие обратного эпикантуса в основном указывается как факт, без акцентирования внимания на его особенностях, степени выраженности и направлении. Однако даже при первом взгляде на пациентов с BPES можно обратить внимание на то, насколько они все разные (рис. 1).

Рис. 1. Разнообразие эпикантальных складок при синдроме блефарофимоза

Первые операции, направленные на устранение обратного эпикантуса при BPES, были предложены еще в XIX веке. Они были разработаны на основании ошибочного представления о том, что возникновение эпикантальной складки связано с избытком кожи в этой области. Авторы предлагали резецировать кожные лоскуты в области переносицы [6] или в зоне эпикантальной складки [7]. В 1904 году J. Rogman определил, что возникновение обратного эпикантуса обусловлено не избытком, а дефицитом кожи [8]. С этого момента в практику начали входить многочисленные дизайны лоскутных методик, основанных на перемещении кожных лоскутов в различных вариациях [1, 9, 10].

В настоящее время хирурги разных стран не могут прийти к единому мнению и определить наиболее эффективную методику устранения эпикантуса при пальпебральном синдроме. Причинами такой несогласованности могут быть недостаточная предоперационная оценка индивидуальных анатомических особенностей пациентов, отсутствие критериев оценки и классификации обратного эпикантуса при BPES, а также четких рекомендаций к выбору хирургической техники в зависимости от вида и степени выраженности эпикантуса. Тактика лечения часто выбирается случайным образом, на основе личных предпочтений и опыта хирурга. Одни авторы рекомендуют использовать эпикантопластики типа V-Y при небольших эпикантальных складках, типа Z – при более выраженных, не указывая при этом критериев деления эпикантуса по степени выраженности [11]. Другие выбирают методику на основании дооперационных линейных параметров, таких как длина глазной щели и соотношение межкантального расстояния к длине глазной щели [12]. Большинство же авторов в принципе не учитывают анатомические различия пациентов при выборе техники операции и применяют одну методику для всей исследуемой группы [13].

Такой подход приводит к недостаточной коррекции эпикантуса, формированию видимых, грубых рубцов, а также к неудовлетворенности полученным результатом как со стороны пациента, так и со стороны хирурга (рис. 2). В связи с этим уточнение анатомии эпикантальной складки и разработка ее клинико-анатомической классификации являются актуальной задачей.

Рис. 2. Видимые послеоперационные рубцы и недостаточная коррекция эпикантуса у пациентов с BPES

Цель исследования – разработка клинико-анатомической классификации эпикантальной складки при синдроме блефарофимоза.

Материалы и методы исследования

В отделе реконструктивно-восстановительной окулопластики ФГАУ «НМИЦ «МНТК Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Федорова» было выполнено проспективное исследование группы пациентов, обратившихся на консультацию по поводу лечения синдрома блефарофимоза в период с 2020 по 2024 гг. Из исследования исключены ранее оперированные пациенты и пациенты, имеющие сопутствующие врожденные аномалии лицевого скелета.

Всем пациентам проводился общий визуальный осмотр для оценки эпикантальной складки, положения век, наличия асимметрии между парными глазами.

Дооперационное обследование пациентов включало стандартное офтальмологическое обследование (визометрия, тонометрия, периметрия, биомикроскопия и офтальмоскопия) для исключения сопутствующей патологии, определение типа и степени выраженности эпикантальной складки.

Для определения типа эпикантуса проводили перпендикулярную линию от верхнего конца эпикантальной складки вниз и линию, соединяющую верхний и нижний концы эпикантуса (рис. 3). В ряде случаев эти линии совпадали, такой эпикантус считали близким к прямому, при несовпадении указанных линий друг с другом эпикантус считали типичным обратным.

Рис. 3. Схема определения типа эпикантуса

Для пациентов с типичным обратным эпикантусом проводили измерение биометрических параметров, необходимых для определения степени выраженности эпикантуса при BPES. Измерения проводили с помощью стандартной миллиметровой линейки. Пациентам были определены расстояние от внутренней спайки век (при оттягивании эпикантуса для ее визуализации) до центра зрачка и расстояние от края эпикантальной складки до центра зрачка (в мм) при условии наличия у пациента центральной зрительной фиксации (рис. 4). В дальнейшем для каждого пациента рассчитывалось соотношение полученных показателей.

Рис. 4. Схема определения степени выраженности эпикантуса. А – измерение расстояния от внутренней спайки век (при оттягивании эпикантуса для ее визуализации) до центра зрачка, B – измерение расстояния от края эпикантальной складки до центра зрачка

Результаты исследования и их обсуждение

В исследование были включены 57 пациентов (114 глаз), из них 29 пациентов (58 глаз) – мужчины (51%), 28 пациентов (56 глаз) – женщины (49%). Средний возраст пациентов составил 10,51±8,09 года (диапазон 3–38 лет).

У 5 пациентов (10 глаз, 8,8%) наблюдался эпикантус, близкий по форме к прямому. У остальных 52 пациентов (104 глаза, 91,2%) выявлен типичный обратный эпикантус разной степени выраженности. При этом у всех пациентов тип и степень выраженности эпикантальной складки были симметричны на двух глазах.

Степень выраженности обратного эпикантуса определялась по соотношению расстояния от внутренней спайки век (при оттягивании эпикантуса для ее визуализации) до центра зрачка к расстоянию от края эпикантальной складки до центра зрачка (в мм). Показатель соотношения менее 1,3 был принят для обозначения первой степени выраженности обратного эпикантуса, от 1,3 до 1,5 – для обозначения второй и более 1,5 – для обозначения третьей степени выраженности обратного эпикантуса.

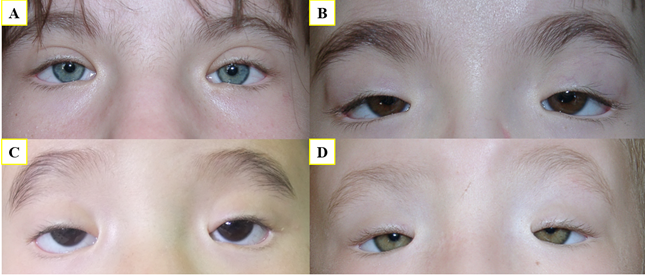

У 16 пациентов (32 глаза, 28,1%) была первая степень, у 24 пациентов (48 глаз, 42,1%) была вторая степень, и у 12 пациентов (24 глаза, 21%) была третья степень выраженности эпикантальной складки (рис. 5). Коэффициент соотношения составил в среднем 1,18±0,05 (диапазон 1,12–1,28) для первой, 1,36±0,06 (диапазон 1,3–1,44) для второй и 1,7±0,15 (диапазон 1,5–2,0) для третьей степени выраженности эпикантуса. Распределение пациентов, вошедших в исследование, по полу, возрасту, типу и степени выраженности эпикантуса представлено в таблице.

Рис. 5. Примеры пациентов с разными типами эпикантальных складок при синдроме блефарофимоза: А – эпикантус, близкий по форме к прямому, B – обратный эпикантус первой степени, C – обратный эпикантус второй степени, D – обратный эпикантус третьей степени выраженности

Распределение пациентов по полу, возрасту, типу и степени выраженности эпикантуса

|

Характеристика группы исследования Characteristics of the study group |

Значения Values |

|

Всего пациентов / Total patients |

57 |

|

Возраст (год, mean ± SD) / Age (year, mean ± SD |

10,51±8,09 |

|

Пол (м/ж, %) / Sex (m/f, %) |

29 мужчин (51%), 28 женщин (49%) |

|

Эпикантус, близкий по форме к прямому / Epicanthus close in shape to a straight epicanthus |

5 (8,8%) |

|

Обратный эпикантус (всего) / Epicanthus inversus (total)

Обратный эпикантус первой степени / Epicanthus inversus of the first degree Обратный эпикантус второй степени / Epicanthus inversus of the second degree Обратный эпикантус третьей степени / Epicanthus inversus of the third degree |

52 (91,2%)

16 (28,1%)

24 (42,1%)

12(21%) |

В современной доступной литературе практически нет данных о классификации эпикантуса при синдроме блефарофимоза. Существует классификация простого прямого эпикантуса, согласно которой авторы предлагают измерять степень выраженности эпикантальной складки по протяженности прикрытия эпикантусом слёзного мясца [14]. По этому критерию было выделено 3 степени тяжести эпикантуса:

• I степень – слёзное мясцо прикрыто эпикантусом не более чем на 1/3.

• II степень – слёзное мясцо прикрыто эпикантусом не более чем на 1/2.

• III степень – слёзное мясцо прикрыто эпикантусом более чем на 1/2.

Похожая классификация, но уже в отношении эпикантуса при BPES, была описана A. Taylor и соавторами в 2007 г. Авторы разделяли эпикантальную складку на 4 степени тяжести, также ориентируясь на видимость слёзного мясца. Первая степень эпикантальной складки (легкая) – та, при которой слёзное мясцо и медиальный угол глаза визуализируются полностью. Складки второй степени (умеренные) прикрывают слёзное мясцо лишь частично. Третья степень эпикантуса (тяжелая) диагностировалась при полном прикрытии слёзного мясца и частично бульбарной конъюнктивы. Когда эпикантальная складка полностью заслоняла бульбарную конъюнктиву и частично лимб с носовой стороны, ей присваивалась четвертая степень тяжести (очень тяжелая) [15].

Однако представленные классификации, на взгляд авторов, с трудом применимы для оценки эпикантуса при синдроме блефарофимоза в связи с особенностями строения слёзного мясца у таких пациентов. При BPES в большинстве случаев отмечается изменение формы и размеров слёзного мясца, чаще всего наблюдается его гипотрофия [15]. Поэтому оно часто не визуализируется не только при наличии эпикантальной складки, в том числе и при минимальной ее выраженности, но и после выполнения эпикантопластики.

Заключение

В этой работе авторы представили клинико-анатомическую классификацию эпикантальной складки при синдроме блефарофимоза, согласно которой эпикантус при BPES был разделен на 2 типа (близкий к прямому и типичный обратный), а также на три степени выраженности.

Представленная классификация проста в измерениях, повторяема и не требует сложного, специального оборудования для ее применения. Она позволяет провести более детальную предоперационную оценку, выявить индивидуальные особенности эпикантуса у каждого пациента, а также необходима для дальнейшей разработки персонализированного, дифференцированного подхода к лечению пациентов с BPES с целью улучшения получаемых функциональных и эстетических результатов.

Библиографическая ссылка

Катаев М.Г., Трофимова И.Ю. КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭПИКАНТАЛЬНОЙ СКЛАДКИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ БЛЕФАРОФИМОЗА // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33772 (дата обращения: 11.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33772