Одним из современных, инновационных направлений морфологии, внесшим значительный вклад в развитие морфологический науки, являются иммуногистохимические (ИГХ) исследования – высокочувствительные, структурно-специфические, информативные, широко используемые в патологической и нормальной морфологии [1, 2]. Плацента представляет собой комплекс собственной сосудистой системы и анатомически взаимосвязанной с ней сосудистой системы пуповины. И именно структурные проявления их реакций на внешние климатоэкологические воздействия, такие как условия Республики Саха (Якутия), могут служить адекватными и объективными морфологическими критериями для оценки любых неблагоприятных воздействий внешней среды [3, 4]. Существует множество данных о морфологии плаценты, однако для более детального понимания необходимо изучить локальные механизмы адаптации на клеточно-тканевом уровне [5].

В проанализированных авторами исследованиях было показано, что наибольший показатель площади просвета сосудов в терминальных ворсинках плаценты установлен у женщин коренной национальности 2-го периода зрелого возраста (458,75 мкм2), а наименьший показатель площади сосудов наблюдался у группы некоренных женщин 2-го периода зрелого возраста (110,68 мкм2) [6]. Такое четырехкратное снижение показателя площади сосудов позволяет предположить, что у группы некоренных женщин с возрастом компенсаторные механизмы становятся несовершенными [7].

Исходя из сказанного, требуются углубленные знания на субклеточном, клеточном и тканевом уровнях, которые позволили бы максимально детализировать компенсаторные механизмы адаптивной перестройки сосудов. Для дифференцировки ангиоархитектоники внутренних органов в качестве диагностических маркеров чаще используются гладкомышечный актин и CD-34, которые свойственны соответствующим типам тканей. a-гладкомышечный актин (α-smooth muscle actin (SMA) – промежуточный филамент, цитоплазматический белок, характерен для гладкомышечных структур [8]. CD34 – трансмембранный белок, обладает высокой чувствительностью в отношении сосудов, позитивен в эндотелии кровеносных сосудов, а также и в некоторых стволовых клетках [9].

В проанализированной авторами литературе не найдено работ, посвященных изучению иммуногистохимических особенностей адаптивной перестройки сосудов плаценты при физиологической беременности у женщин Республики Саха (Якутия). В то же время поиск морфологических маркеров адаптации организма человека к экстремальным климатическим условиям является актуальной научно-практической задачей.

Цель исследования: установить иммуногистохимические особенности адаптивной перестройки сосудов плаценты при физиологической беременности у женщин Республики Саха (Якутия) в этническом и возрастном аспекте.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали плаценты при физиологической беременности, рассматриваемые в разрезе результата воздействия экстремальных природных факторов Республики Саха (Якутия) (далее – РС(Я)), в этническом и возрастном аспекте. Проспективное исследование проведено на базе патологоанатомического отделения ГАУ РС(Я) «РБ № 1 НЦМ им. М.Е. Николаева» в период 2021–2023 гг.

После скринингового анализа 517 протоколов плацент женщин были отобраны 149 плацент (28,8%). К критериям включения были отнесены женщины, жительницы Якутии 1-го и 2-го зрелого периода со сроком проживания более 10 лет в Республике до наступления настоящей беременности; доношенная беременность в сроке гестации 37–40 недель, завершившаяся живорождением; роды через естественные родовые пути; наличие данных анамнеза и клинико-инструментальных методов наблюдения и обследования беременных и их новорожденных. Критериями исключения были соматическая патология, многоплодная беременность, беременность в результате вспомогательных репродуктивных технологий, острая плацентарная недостаточность, хроническая плацентарная недостаточность, курение, наркомания, алкоголизм.

Первую группу составили 79 плацент от женщин коренной национальности (якутки, эвенки, эвены и юкагиры). Во вторую группу вошли 70 плацент от женщин некоренной национальности (русские, украинцы, татары), проживающих в Республике более 10 лет. Распределение по возрастному составу проводили согласно схеме возрастной периодизации онтогенеза человека, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР в Москве в 1965 г. (табл. 1).

Таблица 1

Распределение исследуемых групп женщин по возрастному составу и этнической принадлежности

|

Этническая принадлежность |

Группа женщин коренной национальности, n (%) |

Группа женщин некоренной национальности, n (%) |

||

|

1-й период зрелого возраста |

2-й период зрелого возраста |

1-й период зрелого возраста |

2-й период зрелого возраста |

|

|

Количество женщин |

53 (35,6%) |

26 (17,4%) |

42 (28,2%) |

28 (18,8%) |

Исследование плацент проводили согласно методам, предложенным А.П. Миловановым (1999) [10]. Микроскопическое исследование выполняли в соответствии со стандартными протоколами, рекомендованными в руководствах по гистологической технике и гистохимии. Из плацентарной ткани иссекались объекты размером 1,0х0,7 см из краевой и парацентральной и центральной зон, по 2 участка из каждой зоны, с включением плодной и материнской поверхности. Фрагменты плацент после фиксации в 10%-ном забуференном растворе формалина подвергали гистологической проводке, заливали в парафин. Для гистологического исследования использовали срезы толщиной 3–5 мкм с применением обзорной окраски препаратов гематоксилином и эозином. Для иммуногистохимического исследования CD-34+ клеток идентифицировали с помощью моноклональных антител cloneQBend-10 (Dako, Дания). Для объективизации степени адаптивной перестройки гладкомышечного компонента в сосудах плаценты проводили исследование согласно стандартизированным протоколам с использованием моноклональных антител к цитоплазматическому антигену, а-SMA Mo a-Hu (Alpha Smooth Muscle actin, Дания), который экспрессируется на гладкомышечных клетках.

Микропрепараты изучали на аппаратно-программном комплексе для биологических исследований с системой документирования на основе микроскопа Leica DM 2500 с фотокамерой Nikon (при увеличении х20, х40, х100). Фотосъемку производили на увеличении х200 (окуляр 10 х, объектив 20 х), по 5 полей зрения для каждого микропрепарата. Статистический анализ данных выполнен в программе IBM SPSS Statistics версия 26.0.0.0. Для оценки нормальности распределения был использован критерий Колмогорова–Смирнова с поправкой Лиллиефорса для групп с n>50 и использован критерий Шапиро–Уилка для групп с n<50; при p<0,05 – распределение, отличное от нормального, p>0,05 – распределение нормальное. Сравнительный анализ количественных данных с нормальным распределением выполнен с помощью параметрических методов и оценкой t-критерия Стьюдента или t-критерия Стьюдента в модификации Уэлча в зависимости от равенства дисперсий сравниваемых выборок. Оценка дисперсий проведена с помощью критерия Ливиня, при p>0,05 выбран t-критерий Стьюдента, при p<0,05 – t-критерий Стьюдента в модификации Уэлча.

Результаты исследования и их обсуждение. При ИГХ-исследовании плацент женщин РС(Я) с использованием антител CD-34 высокий показатель – 38,4% удельной доли сосудов, экспрессирующих CD-34, был выявлен в группе женщин некоренной национальности 2-го периода зрелого возраста, что на 6% выше, чем в группе женщин коренной национальности 2-го периода зрелого возраста (32,4%), и на 19,2% выше, чем в группе женщин коренной национальности 1-го периода зрелого возраста (13,2%) (табл. 2).

Таблица 2

Распределение по группам удельной доли сосудов, экспрессирующих CD-34

|

Показатель |

Группа женщин коренной национальности |

Группа женщин некоренной национальности |

||

|

1-й период зрелого возраста |

2-й период зрелого возраста |

1-й период зрелого возраста |

2-й период зрелого возраста |

|

|

Удельная доля сосудов, (МЕ ± SD) |

13,2% |

32,4% |

16% |

38,4% |

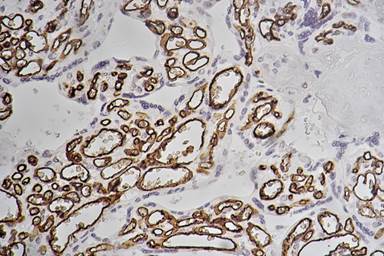

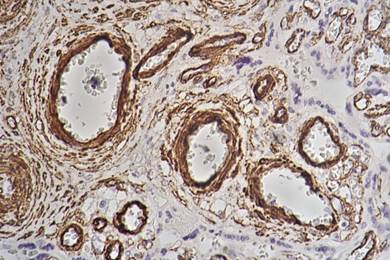

Преобладающая локализация CD-34+ клеток в плацентах группы женщин некоренной национальности была выявлена на уровне сосудов промежуточных дифференцированных ворсин (рис. 1).

Рис. 1. Иммуногистохимическая реакция с антителами к CD-34-антигену в промежуточных дифференцированных ворсинах хориона плаценты у женщины некоренной национальности при физиологической беременности. Докраска гематоксилином. Увеличение х200

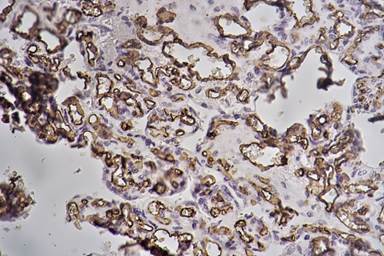

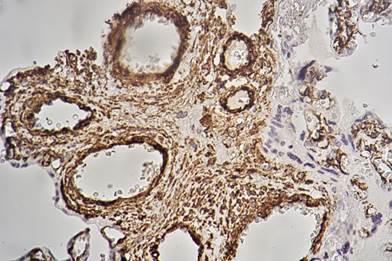

В плацентах женщин коренной национальности преобладающая локализация CD-34+ клеток была выявлена на уровне сосудов терминальных ворсин (рис. 2).

Рис. 2. Иммуногистохимическая реакция с антителами к CD-34-антигену в терминальных ворсинах хориона в плацентах у женщин коренной национальности при физиологической беременности. Докраска гематоксилином. Увеличение х200

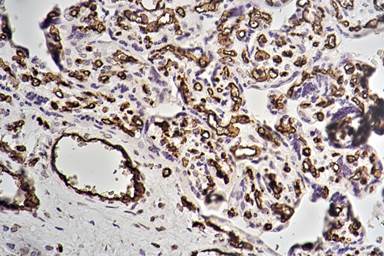

Экспрессия CD-34 в плацентах группы женщин некоренной национальности носила выраженный синхронный характер в терминальных ворсинках и промежуточных дифференцированных, причем в последних отмечались признаки ангиоматоза (рис. 3). Это важный момент, так как при анализе литературы известно, что компенсаторная гиперплазия сосудов ворсинчатого дерева происходит в нескольких направлениях, а именно: гистогематические структуры ворсинчатого дерева путем пролонгации до конца гестации митотической активности цитотрофобласта ворсин и ангиогенеза с формированием полноценных синцитиокапиллярных мембран обеспечивают достижение наиболее эффективного уровня адаптационных реакций в плаценте и нормального течения беременности у женщин коренного народа и уроженок Крайнего Севера [11].

Представленные выше данные являются результатом одного из немногих исследований структуры сосудов плаценты и их особенностей адаптации в условиях Крайнего Севера. Подобное исследование было проведено только в 1979 г. Н.И. Цирельниковым, который выявил хроническую фетоплацентарную недостаточность, выраженность которой прямо коррелировала с продолжительностью жизни в условиях Заполярья [12]. Далее морфометрические и гистологические показатели плаценты и пуповины при физиологической беременности у жительниц Заполярья исследованы недостаточно. В связи с этим в условиях динамично меняющихся климатоэкологических условий актуально изучение «географической нормы» строения этого провизорного органа у женщин – жительниц этих регионов.

Рис. 3. Иммуногистохимическая реакция с антителами к CD-34-антигену в эндотелии сосудов промежуточных дифференцированных и терминальных ворсин хориона в плацентах группы женщин некоренной национальности при физиологической беременности. Докраска гематоксилином. Увеличение х200

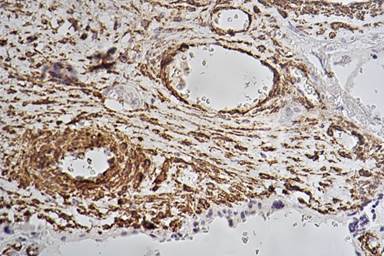

Показатели экспрессии SMA являются разнонаправленными в исследуемых группах плацент. Гистоархитектоника характеризуется неоднородностью распределения гладкомышечной ткани в сосудах ворсинок хориона, различная степень выраженности ткани в ворсинках плаценты позволила выделить 3 вида реакций: слабовыраженная, умеренно выраженная и резко выраженная мышечная ткань (рис. 4).

А.

В.

С.

Рис. 4. Иммуногистохимическая реакция с антителами к SMA-антигену в сосудах ворсин хориона. Выраженность гладкомышечных структур в сосудах ворсинок хориона: А – слабовыраженная мышечная ткань; В – умеренно выраженная ткань; С – резко выраженная ткань. Докраска гематоксилином. Увеличение х200

При слабовыраженной ткани гладкомышечные волокна распределены внутри соединительнотканного пласта с присутствием некоторого интервала между волокнами, таким образом, плотность распределения гладкомышечной ткани низкая. Соединительная ткань была распределена равномерно, участки рыхлой и плотной соединительной ткани чередовались. При умеренно выраженной ткани гладкомышечные волокна плотно прилегают друг к другу, соединительная ткань выражена в меньшей степени. Резко выраженная ткань характеризуется наиболее плотным распределением гладкомышечных волокон по ворсинке, соединительная ткань практически не выражена.

Количественная оценка выраженности мышечной ткани в сосудах ворсинок хориона проводилась определением площади экспрессии исследуемых антигенов SMA. В результате исследований было выявлено, что слабовыраженная мышечная ткань определялась у группы женщин коренной национальности 2-го периода зрелого возраста, умеренная выраженная определялась у группы женщин некоренной национальности и группы женщин коренной национальности 1-го периода зрелого возраста, резко выраженная гладкомышечная ткань – у группы женщин некоренной национальности 2-го периода зрелого возраста. Таким образом, имеется разнонаправленная компенсаторная гиперплазия мышечных структур сосудов ворсин хориона. У группы женщин некоренной национальности во 2-м периоде зрелого возраста гладкомышечный слой становится гиперплазированным, а у группы женщин коренной национальности во 2-м периоде зрелого возраста, наоборот, происходит гипоплазия мышечной ткани (табл. 3). Различия, обнаруженные рядом авторов, объяснялись в основном этническими и биологическими факторами. Однако все еще невозможно четко разделить влияние материнских факторов и факторов окружающей среды [13]. Данные свидетельствуют о наличии большего функционального резерва в плацентах аборигенок, способных при необходимости уменьшать толщину стенок сосуда за счет мышечного слоя и увеличивать количество синцитиокапиллярных мембран, улучшая диффузионную проводимость между кровью матери и плода [14].

Таблица 3

Удельная площадь экспрессии SMA в сосудах ворсинок хориона плацент женщин РС(Я) в этническом и возрастном аспекте

|

Показатель |

Группа женщин коренной национальности |

Группа женщин некоренной национальности |

||

|

1-й период зрелого возраста (20) |

2-й период зрелого возраста (20) |

1-й период зрелого возраста (20) |

2-й период зрелого возраста (20) |

|

|

Удельная площадь экспрессии SMA, (МЕ ± SD) |

43,5% ± 2,35 |

32,6% ± 1,95 |

46,5% ± 2,01 |

54,8% ± 4,2 |

Выводы

При физиологической беременности у женщин Республики Саха (Якутия) установлены следующие иммуногистохимические показатели в сосудах плацент.

1. Анализ экспрессии маркеров CD34 показал различия ангиоархитектоники различного характера в сравниваемых группах. Так, у группы женщин коренной национальности CD34+ клетки при физиологической беременности преимущественно были выявлены в сосудах терминальных ворсин хориона. У группы женщин некоренной национальности CD34+ клетки были локализованы преимущественно в сосудах промежуточных дифференцированных ворсин. При этом высокий показатель удельной доли сосудов, экспрессирующих CD34, наблюдали в плацентах у группы женщин некоренной национальности 2-го периода зрелого возраста.

2. Наименьшая экспрессия SMA наблюдалась в ворсинах хориона у группы женщин коренной национальности 2-го периода зрелого возраста, умеренно выраженная экспрессия наблюдалась у группы женщин некоренной и коренной национальности 1-го периода зрелого возраста, резко выраженная мышечная ткань в ворсинах хориона – у группы женщин некоренной национальности 2-го периода зрелого возраста. Таким образом, у группы женщин некоренной национальности во 2-м периоде зрелого возраста гладкомышечный слой в ворсинках хориона становится гиперплазированным, а у группы коренных женщин во 2-м периоде зрелого возраста отмечаются признаки гипоплазии мышечной ткани ворсин хориона. Согласно этим данным, имеется разнонаправленная компенсаторная гиперплазия мышечных структур сосудов ворсин хориона.

3. Полученные нами результаты ИГХ-исследований показали, что сосуды плаценты у женщин коренной и некоренной национальности подвергаются ремоделированию в разные возрастные периоды.

Библиографическая ссылка

Фомина В.С., Гармаева Д.К., Лоскутова К.С., Тимофеева А.Н., Чернова М.А. ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСУДОВ ПЛАЦЕНТ ЖИТЕЛЬНИЦ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В УСЛОВИЯХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33271 (дата обращения: 07.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33271

0,81

0,81