В 2019 г. произошла вспышка новой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике, которая, мгновенно распространившись по странам и континентам, унесла множество жизней и оказала огромное влияние на экономику и развитие большинства стран. Причиной вспышки являлся новый коронавирус SARS-CoV-2. Официальное название, присвоенное заболеванию Всемирной организацией здравоохранения, – COVID-19 [1].

Возбудитель проникает в эпителий верхних дыхательных путей и кишечника, затем попадает в клетки-мишени и экспрессирует рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II, находящиеся в клетках большинства органов: легких, почек, сердца, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы и периферической сосудистой сети. Это приводит к клиническому ухудшению со второй недели заболевания. Основной мишенью вируса являются альвеолярные клетки легких II типа. Это определяет основной симптом поражения SARS-CoV-2 – развитие пневмонии. Развиваются острый бронхиолит, альвеолярно-геморрагический синдром, повреждение микроциркуляторного русла и диффузное альвеолярное повреждение. В альвеолах при гистологическом исследовании выявляется интерстициальное воспаление. Возникают повышение проницаемости клеточных мембран, усиление транспорта жидкости, богатой альбуминами, в просвет альвеол и интерстициальную ткань легких. При этом образуется альвеолярный и интерстициальный отек, разрушается сурфактант и происходит коллапс альвеол, что ведет к нарушению газообмена и развитию острого респираторного дистресс-синдрома. В сосудах происходят тромбообразование и изменение реологических свойств крови. С учетом того, что поражается вся сосудистая система, выявляются нарушения в деятельности большинства органов и систем организма. Возникает тяжелая полиорганная недостаточность в результате развития цитокинового шторма, который является системной воспалительной реакцией [1, 2].

Коронавирусная инфекция поражает многие органы и системы, но наиболее распространенным клиническим проявлением является двухсторонняя пневмония, при которой в 3–4% случаев развивается острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) [3]. У пациентов наблюдаются снижение легочных объемов, нарушение легочной диффузии, нарушение толерантности к физической нагрузке. Клинически отмечаются: выраженная одышка, слабость, кашель, повышение температуры, снижение сатурации (показатель степени насыщения крови кислородом, процент гемоглобина, связанного с кислородом, – оксигемоглобина). Это приводит к нарушению качества жизни, депрессии, снижению работоспособности и нарушению самообслуживания и выполнения минимальной непрофессиональной и профессиональной деятельности. В дальнейшем это может вызвать фиброз легких [4, 5].

В настоящее время изучаются, анализируются и накапливаются сведения о течении, лечении, исходах, реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. С учетом небольшого опыта и малой изученности ведения пациентов с SARS-CoV-2 актуальными являются использование и оценка эффективности применения медикаментозных и немедикаментозных методов, использовавшихся ранее при лечении больных с заболеваниями легких [6]. Проводятся поиски методов лечения, которые в комплексе с медикаментозной терапией помогли бы пациенту в восстановлении, улучшении качества жизни, адаптации к выполнению повседневных бытовых и профессиональных навыков [7]. Одним из таких методов является лечебная гимнастика, которую возможно применять, начиная с отделений интенсивной терапии при достижении стабилизации пациентов [8]. Накоплен большой опыт применения лечебной дыхательной гимнастики при заболеваниях легких. Специальная лечебная гимнастика с использованием дыхательных упражнений применяется при многих заболеваниях легких: бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, бронхитах, альвеолитах – и показала хорошие результаты [7]. Существуют эффективные методики восстановления функции легких с помощью специальных дыхательных упражнений. Они применяются как при локальных поражениях легких, так и при распространенных долевых и тотальных поражениях [9]. Это создало предпосылки к использованию лечебной гимнастики и при коронавирусной инфекции с поражением легких. Лечебная гимнастика, назначенная с учетом клинического состояния пациента, объема поражения легких, кардиологического статуса, физической активности, функциональных дыхательных проб, может облегчить симптомы, улучшить дыхательную функцию, снизить уровень депрессии, нормализовать работу дыхательной мускулатуры, помочь пациенту справиться с одышкой и восстановить правильное дыхание. Пациент, находящийся в условиях дыхательного и психологического стресса, выполняя дыхательные упражнения, постепенно учится контролировать дыхание, увеличивает подвижность грудной клетки, справляется с одышкой, укрепляет дыхательную мускулатуру, стимулирует экскурсию диафрагмы, постепенно расширяя объем движений с правильным дыханием [10]. Также лечебная дыхательная гимнастика может способствовать бронходилатации, увеличивает толерантность к физической нагрузке [6].

Цель исследования: оценка эффективности лечения больных пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, с применением различных комплексов лечебной гимнастики.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 119 пациентов в возрасте от 39 лет до 61 года с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Объем поражения легких составлял от 25 до 50% (что соответствует средней тяжести течения по данным компьютерной томографии легких – КТ-2). На момент лечения они находились на стационарном лечении в пульмонологическом отделении Областной клинической больницы г. Рязани (второй этап медицинской реабилитации). Исследуемые пациенты были разделены на две группы в зависимости от проводимого лечения (основную группу и группу сравнения). Группы были сопоставимы по возрасту, полу, наличию сопутствующих заболеваний, респираторной поддержке и клинической картине заболевания, 67 и 52 человека в каждой группе (табл. 1). В каждой из групп назначалась сопоставимая лекарственная терапия (противовирусные препараты, антибиотики, антикоагулянты, глюкокортикостероиды).

Таблица 1

Характеристика пациентов, участвующих в исследовании.

|

|

Основная группа (n=67) |

Группа сравнения (n=52) |

|

Женщины |

40 |

32 |

|

Мужчины |

27 |

20 |

|

Средний возраст, лет |

52,5±1,6 |

53,17±1,4 |

Диагноз «пневмония» был установлен на основании клинических рекомендаций с анализом данных физикальных, лабораторных, инструментальных исследований. Пациентам до и после лечения проводились оценка насыщения крови кислородом при помощи пульсоксиметрии, проба Штанге (продолжительность задержки дыхания после максимального вдоха) и Генчи (продолжительность задержки дыхания после максимального выдоха), оценка переносимости физической нагрузки по шкале Борга, оценка интенсивности тревоги и депрессии по госпитальной шкале тревоге и депрессии (HADS). Пульсоксиметрия – неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом. В основе метода лежитспектрофотометрическийспособ определения насыщения крови кислородом. Также оценивалось количество койко-дней, проведенных в стационаре. Пациенты группы сравнения получали только медикаментозное лечение. Пациентам основной группы назначались медикаментозное лечение и лечебная гимнастика, разработанная сотрудниками отделения ранней медицинской реабилитации ГБУ РО ОКБ. Данная программа лечебной гимнастики включала 3 комплекса упражнений. Комплекс № 1 пациенты выполняли лежа на спине, комплекс № 2 – лежа на спине и сидя на стуле, комплекс № 3 – сидя на стуле. В каждый комплекс входило от 7 до 8 упражнений. В комплексе № 1 число повторений составляло 4–5 раз, в комплексе № 2 – 5–6 раз, в комплексе № 3 – 8–10 раз. Первое занятие по каждому комплексу пациенты проводили с инструктором ЛФК, последующие занятия пациенты выполняли самостоятельно. Контроль за состоянием пациентов во время занятий лечебной гимнастикой проводился посредством измерения насыщения крови кислородом, ЧДД, АД, ЧСС, а также при помощи модифицированной шкалы Борга. При появлении STOP-сигналов проведение процедуры лечебной гимнастики прекращалось. STOP-сигналы: температура тела выше 38оС, усиление одышки, ЧДД выше 30 в минуту, насыщение крови кислородом менее 93% на кислородной терапии, повышение систолического АД выше 180 мм рт. ст. или снижение ниже 90 мм рт. ст., появление аритмии, снижение уровня сознания, развитие шока. Пульсоксиметрия – неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом.

Эффективность лечения оценивалась по следующим критериям: количество койко-дней, насыщение крови кислородом, результаты дыхательных проб Штанге, Генчи, переносимость физической нагрузки по шкале Борга, интенсивность тревоги и депрессии по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS).

Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Для статистического анализа применялись: электронные таблицы MS Excel и пакет прикладных программ «STATISTICA 8.0»

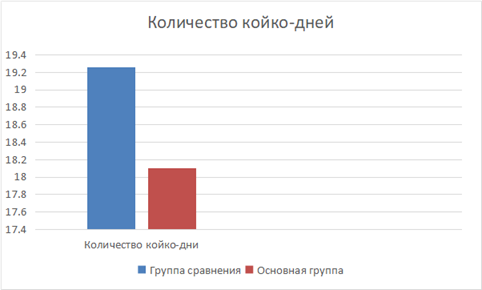

Результаты исследования и их обсуждение. Среднее количество койко-дней в группе сравнения составило 19,26, тогда как в основной группе – 18,10 (рис. 1).

Рис. 1. Количество койко-дней (р<0,01)

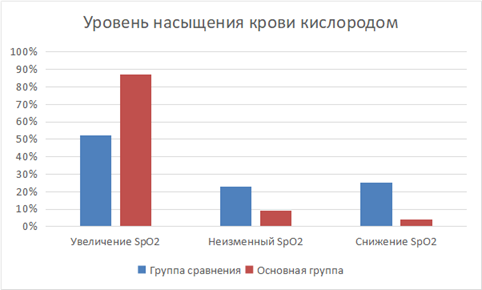

При проведении пульсоксиметрии до и после лечения было отмечено, что в группе сравнения уровень насыщения крови кислородом повышался в 52% (р<0,01) случаев, не изменялся в 23% (р<0,01) и снижался в 25% (р<0,01) случаев. В основной группе уровень насыщения крови кислородом повышался в 87% (р<0,01) случаев, не изменялся в 9% (р<0,01) и снижался в 4% (р<0,01) случаев (рис. 2). Эти данные показывают, что в большинстве случаев уровень насыщения крови кислородом повышался в обеих группах, но в большей степени у пациентов, получавших, кроме медикаментозного лечения, лечебную гимнастику. В группе сравнения уровень насыщения крови кислородом повышался в среднем на 2,33% (р<0,05), в основной группе – на 2,43% (р<0,05).

Рис. 2. Уровень насыщения крови кислородом до и после лечения (р<0,01)

При проведении пробы Штанге (задержка дыхания на максимальное возможное время после глубокого вдоха) и пробы Генчи (задержка дыхания на максимальное возможное время после максимального выдоха) были получены следующие результаты. В основной группе результат пробы Штанге до начала лечения составлял 35,8 секунды, после лечения – 48,4 секунды, в группе сравнения до начала лечения – 30,3 секунды, после лечения – 41,2 секунды. При проведении пробы Генчи в основной группе до лечения время выполнения пробы составляло 21,5 секунды, после лечения – 32,7 секунды, в группе сравнения до лечения – 22,3 секунды, после лечения – 26,6 секунды (табл. 2). Отмечалось улучшение при проведении обеих проб.

Таблица 2

Результаты проб Штанге и Генчи

|

|

Группа сравнения (р<0,01) |

Основная группа (р<0,01) |

||

|

Проба Штанге |

Проба Генчи |

Проба Штанге |

Проба Генчи |

|

|

До лечения |

30,3 |

22,3 |

35,8 |

21,5 |

|

После лечения |

41,2 |

26,6 |

48,4 |

32,7 |

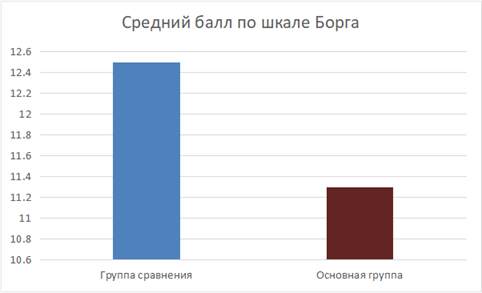

После завершения лечения пациентам обеих групп предлагалось субъективно оценить интенсивность физической нагрузки по шкале Борга во время выполнения теста шестиминутной ходьбы. Средний балл по шкале Борга у пациентов группы сравнения составлял 12,5 (12 баллов соответствует интенсивности «легко/комфортно», 13 баллов – «немного тяжело»). У пациентов основной группы средний балл составлял 11,3 (11 баллов соответствует интенсивности «довольно легко») (рис. 3). Эти данные говорят о снижении интенсивности нагрузки и увеличении выносливости у пациентов основной группы.

Рис. 3. Средний балл по шкале Борга

Пациенты обеих групп до начала и после лечения проходили анкетирование по госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS. В группе сравнения до начала лечения средний балл составлял 8,1, после лечения – 6,2. В основной группе до начала лечения средний балл был 8,2, после лечения – 5,7. Эти данные свидетельствуют о положительном влиянии физических упражнений на эмоциональное состояние больных.

Анализируя результаты проведенного исследования, можно сделать вывод, что включение в лечение пневмонии при новой коронавирусной инфекции комплексов лечебной физкультуры благоприятно влияет на течение заболевания. Сокращается количество койко-дней, улучшаются показатели функциональных легочных проб, снижается интенсивность нагрузки, улучшается эмоциональное состояние больных.

Заключение. Таким образом, результаты исследования показали, что лечебная физкультура эффективна у больных пневмонией при новой коронавирусной инфекции в сочетании с лекарственной терапией.

Библиографическая ссылка

Урясьев О.М., Мальчук А.П., Рондалева Н.А., Барк С.Д., Советникова Т.Е., Родионова М.А. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ПНЕВМОНИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ SARS-COV-2 И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33204 (дата обращения: 07.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.33204