Невус Беккера представляет собой гиперпигментированное пятно или бляшку, расположенные обычно на наружной поверхности плечей или в области грудной клетки, в ряде случаев – с признаками гипертрихоза. Невус Беккера относят к доброкачественным гамартромам кожи. Впервые новообразование было описано американским дерматологом С. У. Беккером в 1949 г. Большинство случаев данного заболевания представляют единичное пятно светло-коричневого цвета, размером от нескольких миллиметров до 15 см. В случае наличия образования у лиц мужского пола в постпубертатном периоде на поверхности пятна определяются признаки гипертрихоза, чего не наблюдается у пациентов женского пола.

Согласно ряду исследований, новообразование одинаково часто встречается у лиц обоих полов. Наиболее распространенными локализациями пятен являются туловище (66,7%), голова и шея (26,1%), верхние конечности (26,7%), нижние конечности (20,3%).

В некоторых научных работах сообщается, что формирование невуса Беккера является андроген-чувствительным процессом: в образцах кожи, полученных от пациентов с данной патологией, определялись повышенные уровни экспрессии рецептора андрогена в эпидермисе, клетках сальных желез и волосяных фолликулах. Помимо этого, в невусе Беккера регистрировались повышенные уровни и двух изоформ эстрогенового рецептора – α и β. Интересно, что, помимо этого, были выявлены мутации в гене β-актина в клетках мышц, поднимающих волосы, что, как предполагается, может подразумевать активацию сигнального каскада «Нedgehog», отвечающего за дифференцировку стволовых клеток, с вовлечением волосяных фолликулов и мышц волосистой части головы в патологический процесс [1, 2].

Клинически невус Беккера представляет собой хорошо очерченное унилатеральное гиперпигментированное пятно, цвет которого может варьировать от светло-бежевого до коричневого. Пятно может увеличиваться в размерах, приобретая неровный и асимметричный характер краевой линии. Редко могут наблюдаться билатеральные варианты невуса, атипичные варианты локализации на нижних конечностях. Появление гипертрихоза в области пятна начинает развиваться позднее, чем гиперпигментация, и формируется в течение нескольких месяцев или лет. На пораженной коже могут появляться акнеформные высыпания. Описан так называемый синдром невуса Беккера, который, помимо вышеуказанного элемента, включает гладкомышечные гамартомы, гипоплазию молочных желез, грудных мышц и подкожного жира, гипертрофию конечностей, гиперплазию надпочечников, добавочную мошонку. Редко наблюдается связь с развитием меланомы [3].

Постановка диагноза осуществляется обычно на основании клинических данных. При выполнении биопсии кожи определяются незначительные акантоз и гиперкератоз, в дерме присутствуют меланофаги. Из других гистологических изменений может отмечаться гиперплазия сальных желез, в ряде исследований указывается на наличие гиперпролиферации кератиноцитов, меланоцитов, клеток нервных волокон и мышц, поднимающих волос. Выполнение иммуногистохимического исследования показывает повышение уровней маркеров «Ki-67», «Мелан-А», «Кератин-15» в области поражения и в прилегающей ткани. Дифференциальная диагностика выполняется с синдромом Олбрайта, врожденным меланоцитарным невусом, врожденной гладкомышечной гамартомой, гиперпигментацией поствоспалительного характера [4, 5].

Цель исследования – описать и провести анализ клинических случаев невуса Беккера и врожденного меланоцитарного невуса с учетом дифференциальной диагностики для правильной постановки диагноза и лечения.

Представляем клинические случаи меланоцитарных новообразований у пациентов, обратившихся в клинику центральной научно-исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ.

Мы рассматривали два клинических случая у пациентов с новообразованиями кожи. Первый пациент, 17-летний юноша, обратился с жалобами на наличие большого пигментного пятна на правом плече (рис. 1). Впервые образование стало появляться 10–11 лет назад, образовался очаг светло-коричневой окраски размером 6×6 см, сопровождающийся слабым зудом. В последние 6 лет отмечались увеличение размера очага, а также усиление зуда. Случаи избыточной инсоляции, развития солнечных ожогов, в том числе в детстве, отрицает. У близких родственников подобные изменения не отмечались. Наличие иных пигментных новообразований у близких родственников отрицал.

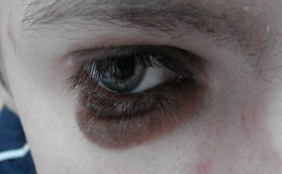

Второй пациент мужского пола, 19 лет, на прием к дерматовенерологу был направлен хирургом, к которому он обращался по поводу наличия пигментного пятна на коже правого глаза, которое имелось у него с рождения и вызывало беспокойство и опасение из-за неправильной формы и больших размеров (со слов пациента) (рис. 2).

Рис.1. Наличие обширного пигментного новообразования в области левого плеча у первого пациента

Рис. 2. Меланоцитарный невус инфраорбитальной области правого глаза у второго пациента

У первого пациента кожные покровы смуглые, цвет волос – темно-русый, цвет глаз – карий. На коже правого плеча определялись множественные пигментные новообразования кожи в виде светло- и темно-коричневого цвета папулезно-пятнистых элементов, некоторые характеризовались неровной поверхностью, сливающихся в большое пигментное пятно, расположенное в области плеча и предплечья (рис. 1). На основе данных клинического анамнеза и проведенной дерматоскопии пациенту был поставлен диагноз: «Невус Беккера». Показано проведение лазерной терапии с целью снижения выраженности пигментации в области новообразования.

У второго пациента отмечалось наличие пятна с ровными четкими границами, имеющего равномерный темно-коричневый цвет, расположенного в области верхнего и нижнего век правого глаза с переходом на инфраорбитальную область. Инфраорбитально регистрировалось незначительное усиление роста пушковых волос в области пораженной кожи (рис. 2). Данному пациенту также на основе осмотра и проведенной дерматоскопии был поставлен диагноз: «Врожденный меланоцитарный невус» и рекомендовано дальнейшее наблюдение у дерматовенеролога без специфического лечения.

Дифференциальная диагностика невуса Беккера с другими новообразованиями кожи особенно необходима для своевременной верификации диагноза и выбора лечения.

В большинстве случаев невусы у детей носят врожденный характер. Они формируются в период внутриутробного развития на фоне неправильной миграции пигментных клеток. Возможно, эти процессы возникают на фоне острых и хронических интоксикаций матери (в том числе курения и злоупотребления алкоголем), различных патологий беременности, аллергических реакций. Также доказана роль наследственного фактора. Элемент существует с рождения, постепенно увеличивается в размерах по мере роста пациента. Субъективных ощущений, в частности зуда, болезненности в области образования, нет. Признаки воспаления не определяются. У родственников меланоцитарные новообразования подобного типа отсутствуют.

Первостепенное значение для постановки диагноза имеет клинический осмотр поверхности кожи: оценка формы, размера и расположения гиперпигментированных участков, наличия волос на коже и других особенностей. Дополнительную информацию дают следующие диагностические методы: цифровая дерматоскопия, гистологическая диагностика, консультация генетика. Поскольку невус Беккера изредка сопровождается наследственными синдромами и внутриутробными пороками развития, требуется расширенная диагностика. После консультации генетика в генетическом центре по показаниям возможно дообследование пациента и его ближайших родственников, включающее кариотипирование, а также некоторые молекулярно-генетические исследования.

Рекомендовано проводить дифференциальную диагностику с синдромом Олбрайта, представляющим собой редкое наследственное заболевание, развивающееся в результате появления мутации в гене GNAS, локализованном в двадцатой хромосоме, что приводит к формированию соматического мозаицизма. Ген GNAS кодирует белковый комплекс, хорошо известный как G-белок. Синтез аномального варианта G-белка вызывает постоянную активацию аденилатциклазы и аккумуляцию цАМФ, что, в свою очередь, связано с гиперпродукцией различных гормонов. Заболевание встречается с частотой 1:100000 – 1:1000000. В результате патологической активации гена GNAS нарушаются дифференцировка стволовых клеток костной ткани, замещение незрелых костных трабекул фиброзной тканью с формированием фиброзной дисплазии с повышенной предрасположенностью к переломам костей. Поражения кожи представлены пятнами больших размеров с неровными краями, что обусловлено повышенной продукцией меланина. В дополнение к вышеуказанным симптомам у пациентов наблюдаются гипертиреоз, поражение надпочечников, и в ряде случаев описаны изменения со стороны гепатобилиарной системы – аденомы печени, желчного пузыря. В отличие от невуса Беккера, элементы при синдроме Олбрайта появляются в более раннем возрасте, не имеют признаков гипертрихоза, сопровождаются вышеуказанной соматической патологией [6].

Дифференциальная диагностика невуса Беккера с врожденным меланоцитарным невусом может быть весьма непростой. Врожденный меланоцитарный невус является гамартомой нейроэктодермы, развивающейся в результате генетического мозаицизма. Мозаицизм представляет появление двух-трех популяций клеток у одного и того же индивида с различными вариантами генотипов как результат постзиготных мутаций. Считается, что, чем раньше у плода возникла мутация, тем обширнее новообразование. Таким образом, новообразование существует, как правило, с рождения. Развивается первоначально как пятно телесного или коричневого цвета с тенденцией к утолщению и приобретению четко очерченных границ по мере роста. Внешний вид врожденного меланоцитарного невуса весьма разнороден – образование может существенно разниться в размерах, форме и цвете. При этом образование обычно увеличивается в размерах с возрастом пациента, может трансформироваться в бляшку или узел. Также с возрастом могут появляться признаки гипертрихоза или новообразование может изменять цвет, становясь обычно светлее. Заболевание является результатом клональной пролиферации и миграции меланоцитов, обусловленных мутациями в гене NRAS, реже – BRAF. Интересно, что, если у пациента наблюдается мутация в гене BRAF, то новообразование характеризуется меньшими размерами, чем те новообразования, в основе которых лежат мутации в гене NRAS. У больных врожденными меланоцитарными невусами существует риск развития меланомы. При новообразованиях небольшого размера вероятность озлокачествления составляет около 1%, а при гигантских и больших врожденных меланоцитарных невусах риск малигнизации может составлять до 5% [7]. Клинически – при невусе Беккера поверхность образования может быть более равномерной и плоской, волосы – более жесткими. Помимо этого, гистологически при врожденном меланоцитарном невусе определяется увеличенное число меланоцитов, часто расположенных вдоль сосудов и придатков кожи.

Невус Беккера также нуждается в дифференциальной диагностике еще от одного врожденного новообразования – врожденной гладкомышечной гамартомы, при которой наблюдаются хаотичные скопления гладкомышечных клеток в ретикулярном слое дермы. Эта патология является спорадически возникающим образованием, обычно манифестирующим в виде единичного образования в пояснично-крестцовой области. Гистогенез является неоднозначным, предполагается, что может развиваться из клеток мышц, поднимающих волос, гладкомышечных клеток сосудов. Изменение существует с рождения и представляет собой четко ограниченную бляшку телесного или коричневого цвета с признаками гипертрихоза. В некоторых случаях врожденная гладкомышечная гамартома может состоять из пятна, по периферии которого определяются множественные перифолликулярные папулы цвета кожи, эритематозного пятна с четко очерченными границами и слегка углубленной поверхностью. Образование увеличивается по мере роста ребенка, может сопровождаться субъективными симптомами, такими как зуд, достигать размера до 10 см. В 50% случаев у больных наблюдается специфичный для врожденной гладкомышечной гамартомы клинический симптом – положительный псевдопризнак Дарье, заключающийся в появлении сокращения мышц, поднимающих волос, и локальном появлении «гусиной кожи» при растирании поверхности образования. В отличие от врожденной гладкомышечной гамартомы, невус Беккера обычно появляется в подростковом возрасте. При невусе Беккера гипертрихоз и гиперпигментация имеют тенденцию к усилению по мере развития заболевания [4].

Гиперпигментация поствоспалительного характера – хроническое заболевание, возникающее после действия на кожу повреждающего фактора и развития воспаления. Наиболее распространенными факторами, приводящими к развитию поствоспалительной гиперпигментации, являются акне, инфекционные заболевания кожи, псориаз, красный плоский лишай, контактный дерматит, саркоидоз, дерматомиозит, а также красная волчанка. Является результатом повышенной выработки меланина или усиленного депонирования меланина в коже (в эпидермисе или дерме) как при воздействии ультрафиолетового излучения и активации системы меланокортина [8], так и при действии других повреждающих факторов [2]. Кумуляция меланина только в эпидермисе связана с более благоприятным исходом. При гистологическом анализе определяется повышенное содержание меланина в кератиноцитах, макрофагах. Других структурных изменений в коже, как правило, не выявляется.

Терапия гиперпигментации при синдроме невуса Беккера проводится на основе лазеротерапии. С этой целью возможно применение различных видов лазерного воздействия, например углекислотного лазера с длиной волны 10600 нм. Свет, испускаемый абляционным фракционным углекислотным лазером, абсорбируется преимущественно водой в подлежащих тканях, испарение которой происходит при нагреве слоев кожи до 100оС с разрушением меланинсодержащих структур, при этом непораженные ткани не затрагиваются. Сообщается, что наблюдение пациентов в течение 6 месяцев после проведения 3 процедур углекислотного лазерного воздействия с энергией пучка 10 мДж показало развитие отчетливой депигментации, однако дальнейшее проведение анализа количества меланоцитов и меланина не показало разницы между пациентами без воздействия и пациентами, подвергнутыми воздействию таким видом лазерного излучения, однако применение эрбиевого лазера с длиной волны 1550 нм, отличающегося большей мощностью, с проведением 5–6 процедур приводило к уменьшению пигментации на 75%, не затрагивая при этом плотность волосяного покрова в области образования [9]. Для терапии гипертрихоза в области невуса Беккера могут применяться также диодный лазер с длиной волны 800 нм, неодимовый лазер с длиной волны 1064 нм и александритовый лазер с длиной волны 755 нм [10].

Невус Беккера представляется неопасным заболеванием. Вместе с тем быстрая прогрессия образования в подростковом возрасте может влиять на качество жизни больных, быть источником повышенной тревожности в отношении образования. Заболевание характеризуется повышенным отложением меланина в базальном слое кожи и гипертрихозом различной степени выраженности. Это обусловливает необходимость сочетания двух подходов в терапии невуса Беккера – депигментации и устранения гипертрихоза.

Заключение

Понимание клинических проявлений различных доброкачественных новообразований кожи и невуса Беккера в совокупности с современными диагностическими методиками позволяет провести дифференциальный диагноз и поставить правильный диагноз, что определяет дальнейшую тактику ведения и лечения пациента.

Безусловно, любое пигментное новообразование должно рассматриваться в контексте дифференциальной диагностики и риска трансформации в меланому кожи, поскольку последняя занимает ведущее место в структуре смертности злокачественных новообразований кожи [11, 12].

Библиографическая ссылка

Селицкая О.В., Палкина Н.В. НЕВУС БЕККЕРА – СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ И СПОСОБАХ ЛЕЧЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 6-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32305 (дата обращения: 15.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32305