Конституциональный тип человека характеризует особенности телосложения индивидуумов, обусловленные влиянием на организм наследственных, социально-экономических, бытовых, природных, экологических и иных факторов. Большое влияние на организм человека оказывает его физическая активность. Она влияет на физическую подготовленность, которая является важной характеристикой физического здоровья и может воздействовать на формирование определенного типа конституции человека. Многими отечественными и зарубежными исследователями регистрируется ухудшение состояния физического здоровья [1], что связано с гиподинамией [2], обусловленной, в том числе, недостаточным развитием двигательных качеств человека. Некоторые ученые указывают на низкую эффективность занятий физической культурой в образовательных учреждениях [3], что, по мнению авторов, нередко связано с недооценкой типов конституции занимающихся [4].

От типа конституции человека зависят особенности его функционального статуса, который определяет уровень резервных возможностей организма. По данным О.В. Баскевич [5] установлено отличие функциональных показателей у представителей различных типов конституции. Студенты с макросомным типом телосложения имеют более низкие характеристики резервных возможностей сердечной и дыхательной систем. Эти особенности функционального состояния организма студентов различных соматотипов следует учитывать при разработке алгоритма построения учебного процесса физического воспитания. Выявленные особенности конституциональной типологии успешно используются в оздоровительных технологиях для коррекции массы тела [6], в фитнес-программах для женщин зрелого возраста [7]. В ряде сельских школ Саратовской области построение учебного процесса по физическому воспитанию осуществляется по 14 учебным программам с учетом конституциональных особенностей школьников средних классов [8]. Авторами предлагается учитывать соматотип обучающихся для увеличения эффективности занятий физической культурой и повышения уровня их физического здоровья. В исследованиях авторов выявлена взаимосвязь типов телосложения с занятиями тем или иным видом спорта [9, 10]. Использование соматотипирования актуально в спортивном отборе среди начинающих спортсменов [11].

Значительные изменения в современном обществе, связанные с политической, экономической, социальной и иной деятельностью людей, могут оказывать влияние на анатомические компоненты тела, особенно в детском и подростковом возрасте [12, 13], и вызывать изменения в формировании в популяции населения тех или иных типов конституции. Поэтому актуально осуществление мониторинга конституциональных особенностей с длительным временным интервалом (10 лет). Нами в 2009 г. проводилось скрининговое соматотипирование студентов технического вуза г. Иркутска с использованием методики определения габаритного, компонентного и пропорционального уровня варьирования [14]. Установлены выраженные отличия в моторных качествах студентов различных соматотипов. Однако представляют научный и практический интерес использование других, более эффективных, простых и надежных технологий соматотипирования студентов, в частности методики Б.А. Никитюка и А.И. Козлова (1990) [15], и определение взаимосвязи типов телосложения с двигательными качествами при сравнении показателей с временным интервалом 10 лет.

Цель исследования: дать оценку типов конституции и двигательных качеств девушек 17–20 лет разных годов обучения в вузе с временным интервалом 10 лет.

Материал и методы исследования

Исследования, посвященные исследованию типов телосложения и двигательных качеств девушек-студенток, проводили на кафедре физической культуры и спорта Иркутского национального исследовательского технического университета. В 2009 г. были обследованы 512 девушек и 755 – в 2019 г. Девушки обеих популяций были славянками в возрасте 17–20 лет, которые родились и постоянно проживали в регионе Иркутской области. По результатам ежегодного медицинского обследования они по состоянию здоровья относились к первой функциональной группе (основная медицинская группа), без противопоказаний к занятиям физической культурой и участию в спортивных соревнованиях.

В обеих популяциях определение типов конституции проводили с помощью схемы соматотипирования Б.А. Никитюка и А.И. Козлова (1990) [15]. Для этой цели проводили общепринятое антропометрическое измерение длины (см) и массы тела (кг), окружности грудной клетки в покое (см), ширины таза (см). Измеряли калипером толщину четырех кожно-жировых складок (под лопаткой, сзади плеча, справа на животе, с наружи голени) и вычисляли в миллиметрах среднее значение показателя. Для определения соматотипа вычисляли соотношение длины тела и ширины таза девушек по формуле: ширина таза/длина тела х 100. Согласно схеме соматотипирования для определения типа конституции, проводили анализ полученных соотношений длины тела и ширины таза каждой девушки не только по показателю среднего арифметического значения, но и по его сигмальному отклонению. Известно, что сигмальные интервалы могут колебаться от -М-3s до -М-0,67s; от М-0,67s до М+0,67s и от М+0,67s до М+Зs, где М – среднее арифметическое значение, s – среднее квадратическое отклонение.

Рассчитав сигмальное значение соотношения длины тела и ширины таза девушки, осуществляли распределение студенток на типы телосложения. Если сигмальное значение девушки находилось в границе значения от -М-3s до -М-0,67s, то она отнесена к долихоморфному соматотипу. К мезоморфному типу конституции отнесены девушки, у которых сигмальное значение находилось в границе значений от М-0,67s до М+0,67s, к брахиморфным типам конституции отнесены девушки с сигмальным значением, которое укладывалось в интервал от М+0,67s до М+Зs. Толщина кожно-жировых складок характеризует состояние трофики организма и по сигмальному значению описывает тип конституции девушек: гипо-, нормо- и гипертрофы, т.е. с низким, нормальным и высоким уровнем содержания жирового компонента в теле. Если долихоморфия и гипотрофия по сигмальному значению совпадают, то соматотип характеризуется как астенический вид; при совпадении мезоморфии и нормотрофии – нормостенический и брахиморфии и гипертрофии – гиперстенический тип.

Представляет научно-практический интерес проведение сравнительного анализа физической подготовленности девушек разных популяций с временным интервалом 10 лет. Для этого проводили оценку основных двигательных качества студенток обеих популяций (2009 и 2019 гг.). Использовались общепринятые моторные тесты: на скоростную выносливость и ловкость (челночный бег 10 х 5 м, с); быстроту (бег 20 м с хода, с); скоростно-силовую выносливость мышц-сгибателей туловища (подъем туловища из положения лежа, количество раз за 30 с); силу и силовую выносливость мышц верхнего плечевого пояса (вис на перекладине на согнутых руках, с); динамическую силу мышц нижних конечностей (прыжок в длину с места, см); активную гибкость позвоночника и тазобедренных суставов (наклон вперед из положения сед, см); общую выносливость (бег 1000 м, м, с).

Расчет общепринятых параметрических показателей проводили с помощью программы STATISTICA 10.0. Достоверной считали разницу значения показателей при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ результатов соматотипирования девушек популяции 2009 г. показал (табл. 1), что ведущим типом конституции является мезоморфный тип телосложения, который зарегистрирован у 458 (89,46%) студенток. Значительно реже в популяции девушек регистрируется долихоморфный (5,86%) и брахиморфный (4,68%) типы. Результаты тестирования двигательных качеств девушек разных соматотипов в 2009 г. представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значения показателей двигательных тестов у девушек разных типов телосложения в 2009 г., (М±m)

|

Двигательные тесты |

Конституциональные типы |

||||||||

|

Долихоморфы (n=30) |

Мезоморфы (n=458) |

Брахиморфы (n=24) |

|||||||

|

Гипотрофы n= 16 |

Нормотрофы n= 12 |

Гипертрофы n=2* |

Гипотрофы n=123 |

Нормо трофы n=244 |

Гипертрофы n=91 |

Гипотрофы n=2* |

Нормо-трофы n=10 |

Гипертрофы n=12 |

|

|

Челночный бег 10х5, с |

20,4 ±0,42 |

20,66 ±0,4 |

– |

19,6 ±0,17 |

19,20 ±0,12 |

20,17 ±0,31 |

– |

19,76 ±0,39 |

20,77 ±0,40 |

|

Бег 30 м с высокого старта, с |

5,06 ±0,17 |

5,10 ±0, 20 |

– |

5,1 ±0,08 |

5,0 ±0,06 |

5,8 ±0,09 |

– |

6,4 ±0,45 |

7,6 ±0,19 |

|

Вис на перекладине, с |

24,92 ±0,67 |

24,5 ±1,0 |

– |

23,78 ±0,44 |

23,15 ±0,32 |

20,46 ±0,51 |

– |

22,0 ±1,23 |

20,33 ±1,80 |

|

Подъем туловища, раз |

16,3 ±0,1 |

14,5 ±1,5 |

– |

15,31 ±0,66 |

14,47 ±0,38 |

13,54 ±0,65 |

– |

15,66 ± 0,83 |

10,1 ±3,77 |

|

Прыжок в длину с места, см |

182,8 ±4,5 |

168,75 ±5,3 |

– |

181,2 ±1,58 |

173,7 ±1,31 |

161,5 ±1,7 |

– |

175,6 ±5,9 |

164,1 ±2,73 |

|

Наклон вперед из положения сед, см |

18,3 ±0,2 |

17,21 ±0,21 |

– |

17,37 ±0,18 |

20,42 ±1,21 |

18,76 ±0,17 |

– |

17,06 ±0,40 |

18,34 ±0,32 |

|

Бег 1000 м, м/c |

6,53 ±0,10 |

6,60 ±0,18 |

– |

6,32 ±0,05 |

5,54 ±0,07 |

6,47 ±0,24 |

– |

7,47 ±1.34 |

8,15 ±1,58 |

Примечание: * – результаты тестирования не приводятся в связи с малым количеством наблюдений

Анализ результатов тестирования двигательных качеств девушек выявил существенные отличия среди представительниц различных типов конституции. В двигательных качествах «скоростная выносливость» и «ловкость» (тест «челночный бег») лучший результат зарегистрирован у мезоморфных нормотрофов (19,20±0,12 с). Достоверно худший результат (20,77±0,4 с) отмечен у брахиморфных гипертрофов, р<0,05. В скоростном качестве (тест «бег 30 м») лучшими были также мезоморфные гипотрофы (5,0±0,06 с), наиболее медленными оказались (7,6±0,19 с) девушки с брахиморфным гипертрофным типом конституции, р<0,05. Силовая способность мышц верхнего плечевого пояса (тест «вис на перекладине»), сила мышц-сгибателей туловища, мышц брюшного пресса (тест «подъем туловища») и динамическая сила мышц нижних конечностей (тест «прыжок в длину») у долихоморфов гипотрофов оказалась на 22,6, 61,4 и 10,2% больше, чем у брахиморфных гипертрофов соответственно, р<0,05. Наиболее гибкими оказались мезоморфные нормостеники (20,42±1,21 см), а наименее гибкими – представительницы долихоморфно-нормотрофного соматотипа (17,21±0,21 см), р<0,05. В двигательном качестве «общая выносливость» наилучший результат показали девушки мезоморфы нормотрофы (5,54±0,07 м/с), а самый низкий результат (8,15±1,58 м/с) зарегистрирован у брахиморфных гипертрофов, р<0,05.

Анализ результатов соматотипирования девушек популяции 2019 г. показал (табл. 2), что ведущим типом конституции является мезоморфный тип телосложения, который зарегистрирован у 598 (79,2%) студенток, что на 88,5% меньше, чем в популяции 2009 г. В популяции 2019 г. количество девушек с долихоморфным соматотипом составило 10,85%, брахиморфным типом – 9,93%, что больше, чем в 2009 г., на 85,2 и 112,2% соответственно.

Результаты тестирования двигательных качеств девушек разных соматотипов в 2019г. представлены в таблице 2.

Анализ результатов контрольных испытаний двигательных качеств девушек популяции 2019 г. показал, что в двигательном тесте «челночный бег» лучший результат зарегистрирован у мезоморфных гипотрофов (20,08±0,13 с). В этом тесте достоверно худший результат (21,70±0,32 с) отмечен у брахоморфных гипертрофов, р<0,05. В быстроте (тест «бег 30 м») лучшими были мезоморфные гипертрофы (6,08±0,20 с), наиболее медленными оказались (8,79±0,24 с) девушки с брахиморфным гипертрофным типом конституции, р<0,05. Сила мышц верхних конечностей (тест «вис на перекладине»), сила мышц туловища и брюшного пресса (тест «подъем туловища) и сила мышц нижних конечностей (тест «прыжок в длину») у долихоморфов гипотрофов оказались на 81,0, 15,2 и 9,1% больше, чем у брахиморфных гипертрофов соответственно, р<0,05. Наиболее гибкими оказались долихоморфные гипотрофы (17,91±0,11 см), а наименее гибкими – девушки мезоморфно-гипертрофного соматотипа (13,60±1,09 см), р<0,05. В двигательном качестве «общая выносливость» наилучший результат показали девушки мезоморфы нормотрофы (7,12±0,11 м/с), а самый низкий результат (9,20±0,62 м/с) зарегистрирован у брахиморфных гипертрофов, р<0,05.

Таблица 2

Значения показателей двигательных тестов у девушек разных типов телосложения в 2019 г., (М±m)

|

Двигательные тесты

|

Конституциональные типы |

||||||||

|

Долихоморфы (n= 82) |

Мезоморфы (n=598) |

Брахиморфы (n=75) |

|||||||

|

Гипо-трофы n= 33 |

Нормо-трофы n= 25 |

Гипертрофы n=24 |

Гипотрофы n=162 |

Нормо трофы n=314 |

Гипертрофы n=122 |

Гипотрофы n=8 |

Нормо-трофы n=40 |

Гипертрофы n=27 |

|

|

Челночный бег 10х5, с |

20,17 ±0,33 |

20,77 ±0,46 |

20,15 ±0,40 |

20,08 ±0,13 |

20,25 ±0,11 |

21,28 ±0,17 |

21,45 ±1,23 |

21,26 ±0,27 |

21,70 ±0,32 |

|

Бег 30 м с высокого старта, с |

6,46 ±0,12 |

6,52 ±0,34 |

6,13 ±0,39 |

6,18 ±0,20 |

6,17 ±0,12 |

6,08 ±0,20 |

7,24 ±0,79 |

7,025 ±0,27 |

8,79 ±0,24 |

|

Вис на перекладине, с |

14,3 ±0,93 |

11,8 ±1,2 |

9,47 ±0,86 |

11,95 ±0,50 |

10,08 ±0,28 |

8,30 ±0,33 |

10,9 ±2,9 |

9,32 ±1,0 |

7,90 ±0,92 |

|

Подъем туловища, раз |

22,45 ±1,18 |

24,08 ±1,56 |

20,83 ±1,52 |

23,37 ±0,61 |

23,5 ±0,35 |

22,9 ±0,55 |

22,25 ±3,26 |

22,92 ±0,84 |

19,49 ±1,13 |

|

Прыжок в длину с места, см |

159,7 ±2,77 |

138,88 ±3,71 |

147,75±4,51 |

154,9 ±1,45 |

150,11 ±0,94 |

151,3 ±1,77 |

154,77±5,9 |

151,2 ±2,73 |

146,33±3,20 |

|

Наклон вперед из положения сед, см |

17,91 ±0,11 |

15,28 ±1,15 |

14,41 ±0,89 |

14,64 ±0,56 |

15,11 ±0,35 |

13,60 ±1,09 |

15,70 ±0,54 |

15,27 ±0,89 |

14,83 ±1,43 |

|

Бег 1000 м, м/c |

7,16 ±0,22 |

7,34 ±0,45 |

7,47 ±0,56 |

7,12 ±0,11 |

7,60 ±0,09 |

7,10 ±0,15 |

8.23 ±0,76 |

8,45 ±0,57 |

9,20 ±0,62 |

Важным в оценке вектора изменения двигательных качеств студентов является применение сравнительного анализа результатов тестирования девушек разных годов наблюдения. Для анализа изменения вектора результатов тестирования использованы наилучшие результаты, показанные в тестах, характеризующих двигательные качества девушек в 2009 и 2019 гг. В таблице 3 представлен вектор значений показателей физической подготовленности девушек разных популяций с интервалом обследования 10 лет.

Таблица 3

Результаты тестирования двигательных качеств девушек в 2009 и 2019 гг., (М±m)

|

Двигательные тесты |

Год наблюдения |

|

|

2009 |

2019 |

|

|

Челночный бег 10х5, с |

19,20±0,12 |

20,08±0,13* |

|

Бег 30 м с высокого старта, с |

5,0±0,06 |

6,08±0,20* |

|

Вис на перекладине, с |

24,92±0,67 |

14,3±0,93* |

|

Подъем туловища, раз |

16,3±0,1 |

25,45 ±1,18* |

|

Прыжок в длину с места, см |

182,8±4,5 |

159,7 ±2,77* |

|

Наклон вперед из положения сед, см |

20,42±1,31 |

17,91±0,11* |

|

Бег 1000 м, м/c |

5,54±0,07 |

7,12±0,11* |

Примечание: * – достоверность отличий, р<0,05

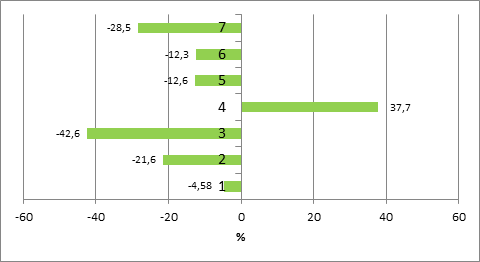

Установлено, что в популяции девушек 2019 г. значения показателей тестирования оказались хуже, чем у девушек в 2009 г. (за исключением результатов теста «подъем туловища»). Процент прироста или ухудшения результатов в 2019 г. представлен на рисунке.

Процент прироста (+) или снижения (–) значений показателей двигательных тестов девушек в 2019 г. (по сравнению с 2009 г.)

Примечание: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – номера тестов: 1 – челночный бег, 2 – бег 30 м, 3 – вис на перекладине, 4 – подъем туловища, 5 – прыжок в длину, 6 – наклон вперед, 7 – бег 1000 м

Как видно из рисунка, в 2019 г. наиболее значимое ухудшение значений показателей тестирования у девушек произошло в двигательных тестах № 3 («вис на перекладине») – 42,6%, № 7 («бег 1000 м») – 28,5% и № 2 («бег 30 м») – 21,6%. Прирост значения показателя установлен в тесте № 4 («подъем туловища»), он составил 37,7%.

Проведенное нами исследование свидетельствует об ухудшении физической подготовленности девушек популяции 2019 г., что согласуется с результатами исследования других авторов, проводивших наблюдение в России [1, 2, 7, 8] и в других странах [3, 4, 6, 11].

Выводы

Установлено, что в 2019 г. уменьшилось количество девушек с мезоморфным типом и возросло количество с долихоморфным и брахиморфным соматотипами по сравнению с 2009 г., что может свидетельствовать об изменении показателей физического здоровья современных девушек. В 2019 г. зарегистрировано значительное ухудшение физической подготовленности девушек 17–20 лет, о чем свидетельствует уменьшение значений показателей практически во всех двигательных тестах. Наибольшее уменьшение значений показателей тестов в 2019 г. отмечено в двигательных качествах «сила», «быстрота» и «общая выносливость» по сравнению с результатами тестирования девушек в 2009 г.

Проведенное исследование выявило вектор изменений показателей двигательных качеств и типов конституции девушек-студенток с временным интервалом 10 лет. Это позволяет использовать полученные материалы исследования различным специалистам, в том числе преподавателям физической культуры, для коррекции вопросов планирования и проведения физкультурно-оздоровительных занятий в студенческой среде вуза.

Библиографическая ссылка

Колокольцев М.М. ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ДЕВУШЕК 17-20 ЛЕТ РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ И ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 6-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32292 (дата обращения: 15.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.32292