Остеопороз чаще всего является возрастным расстройством костного ремоделирования, при котором процессы резорбции костной ткани превалируют над процессами костеобразования. Данное явление происходит вследствие уменьшения количества остеобластов и торможения их активности одновременно с экспрессией остеокластной деятельности, что ведет к увеличению хрупкости костей и повышенному риску возникновения низкоэнергетических переломов [1, 2].

С ростом продолжительности существования биологического субъекта (в том числе человека) наблюдаются повышение прооксидантных и ингибирование активности антиоксидантных агентов. Избыточное накопление прооксидантных веществ и снижение эндогенных антиоксидантов приводит к развитию оксидативного (окислительного) стресса, следствием которого является чрезмерная продукция свободных радикалов (СР) и активных форм кислорода (АФК), вызывающая окислительное повреждение биомолекул [3, 4]. Наряду с этим активные формы кислорода являются стимуляторами клеточного апоптоза, а большая их концентрация способствует угнетению активности и дифференцировки остеобластов, что ведет к экспрессии остеокластогенеза, то есть к усилению резорбции костной ткани [5].

Под воздействием АФК в тканях протекают два события: фрагментация белка, а на более поздних сроках – его агрегация. Маркером фрагментации белковых структур в биологических жидкостях является альдегид-динитрофенилгидрозон (АДНФГ), а признаком агрегации белка служит кетон-динитрофинилгидрозон (КДНФГ). Следовательно, количественные показатели окислительно-модифицированных белков представляют собой наиболее ранние признаки поражения различных органов при заболеваниях, индуцированных свободными радикалами кислорода. По их количественному соотношению можно судить о степени онтогенеза окислительного стресса в организме и прогнозировать формирование различных патологических состояний, в том числе организацию резорбтивных процессов в костной ткани [3].

С учетом накопленных сведений о течении генерализованного остеопороза становится актуальным применение разнообразных методов исследования, включая биохимические, для ранней диагностики потери костной массы, позволяющих осуществить своевременную профилактику. Можно предположить, что дефиниции окислительно-модифицированных белков в биологических жидкостях, особенно методом определения кетон-динитрофинилгидрозонов, наиболее информативны.

Цель исследования – оценить количественное содержание кетон-динитрофинилгидрозона в сыворотке крови при моделированном остеопорозе в качестве маркера резорбции костной ткани.

Материалы и методы исследования. Исследования производились на 60 самках белых крыс линии Wistar массой 250±30 г. Все хирургические вмешательства выполнялись под наркозом путем внутрибрюшинного введения раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. У 30 крыс формирование системных остеопоротических нарушений осуществлялось путем двусторонней овариэктомии. Животным (n=30) контрольной группы была проведена операция – лапаротомия без удаления яичников (ложная овариэктомия) [1].

После выполнения этих хирургических манипуляций с целью подтверждения развития остеопоротических нарушений через 8 недель прижизненно проводилась денситометрия проксимальных метафизов бедер и плеч для расчета минеральной плотности костной ткани (МПКТ), а после выведения животных из эксперимента – гистоморфометрия.

При цифровой рентгеновской денситометрии плечевых и бедренных костей определялась МПКТ с помощью мультифункциональной лабораторной рентгеновской установки In-Vivo FX Pro производства компании Bruker (США) с системой молекулярной визуализации при помощи лицензированного программного обеспечения – BoneDensitySoftware (рис 1).

Рис. 1. Мультифункциональная лабораторная рентгеновская установка In-Vivo FX Pro

При этом значения МПКТ выражались в граммах на кубические сантиметры (г/см3). Полученные результаты подвергались математическому анализу, при этом устанавливались отдельные средние показатели плотности костной ткани для плечевых и бедренных костей.

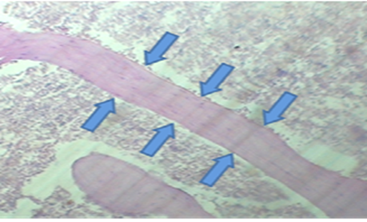

Для гистологической оценки формирования системных остеопоротических нарушений в изучаемых локализациях выполнялась световая микроскопия. Забор костного биоматериала проводился после эвтаназии животных. Материал закрепляли в 10%-ном растворе формалина с последующей проводкой, заливкой в парафине и окраской гематоксилин-эозином. Все предметные стекла с гистологическими препаратами осматривались под микроскопом Leicа CME, делались фотографии костных балок цифровым фотоаппаратом Оlympus SP-350. Для осуществления гистоморфометрии костной ткани применяли программу ImаgeJ версии 1.39-1.43, а полученные значения выражали в микрометрах (мкм) [1, 6] (рис. 2).

Рис. 2. Измерение ширины костной трабекулы при гистоморфометрии в проксимальном метафизе бедра у крысы (окр. Г-Э, х200)

Для определения степени тяжести оксидативного стресса, индуцированного свободными радикалами кислорода, в настоящее время в биохимии применяются методы измерения показателей количества окислительно-модифицированных белков (ОМБ). Однако существующие способы [7] имеют некоторые недостатки: длительное по времени проведения исследование, что связано со значительным количеством этапов, а применяемый для растворения реактив – 8 М раствор мочевины – быстро кристаллизуется в воздушной среде, что приводит к существенным ошибкам при реализации анализа спектрофотометрическим методом.

Для ускорения данного биохимического исследования и улучшения качества выполнения анализа спектрофотометрическим методом в лаборатории НИИ экспериментальной медицины Курского государственного медицинского университета разработан и внедрен способ определения окислительно-модифицированных белков в биологических жидкостях [8]. Способ заключается в том, что биологическую жидкость (кровь) помещают в центрифужную пробирку, при этом находящиеся в ней окислительно-модифицированные белки окрашивают 2,4-динитрофенил-гидрозином. Образцы выдерживают при температуре 18–20°С в течение 60 минут, а затем белки осаждают 20%-ной трихлоруксусной кислотой, а извлеченный осадок растворяют в 2,0 мл 2%-ного раствора едкого натрия. Цифровые значения окислительно-модифицированных белков определяют спектрофотометрическим способом в диапазоне длин волн 230–530 нм. При этом полученные показатели общих (КДНФГо) и нейтральных кетон-динитрофинилгидрозонов (КДНФГн) устанавливают по величине площади графика поглощения в соответствующих диапазонах длин волн и рассчитывают в оптических единицах (ОЕ).

В ходе эксперимента подопытные животные содержались в стандартных условиях: в биологически чистом помещении с приточно-вытяжной вентиляцией с фильтрами тонкой очистки воздуха, с температурой в комнате 20–24ºC и относительной влажностью в диапазоне от 45% до 65%, а цикл освещения был равен продолжительности светлых и темных периодов.

Все грызуны получали сухой гранулированный полнорационный корм и фильтрованную водопроводную воду. Физико-химические показатели корма полностью соответствовали ГОСТ Р 55453-2013.

Смена подстилки в клетках производилась ежедневно, в качестве наполнителя использовались очищенные от пыли древесные опилки, распределяемые равномерным слоем толщиной в 2 см.

Все подопытные животные, на которых проводились исследования, были рассортированы по отдельным группам методом стратифицированной рандомизации с учетом массы тела, условий содержания и питания, а также в соответствии с выполняемыми хирургическими манипуляциями.

Статистический анализ полученных данных осуществлялся в программе Microsoft Excel версии 10.0 при помощи средств пакета анализа. Оценка статистической значимости различий при межгрупповых сравнениях производилась по «двухвыборочному t-тесту с различными дисперсиями» Стьюдента для независимых групп. Данный тест позволяет выявить достоверные различия между средними значениями из двух выборок с неравными дисперсиями и до сих пор чаще всего применяется в биомедицинских исследованиях в тех случаях, когда сравниваются выборки с нормальным распределением признаков. Проверку нормальности распределения признаков проводили путем расчета асимметрии и эксцесса.

Исследование проводилось по всем правилам и стандартам лабораторной практики при проведении доклинических исследований в Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 708 н), а также по международным рекомендациям и правилам Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях (1986 г.).

Результаты исследования. При рентгеновской денситометрии было обнаружено, что средний показатель минеральной плотности костной ткани в проксимальных метафизах бедер у крыс после билатеральной овариэктомии составил 2,332 г/см3, то есть на 10% меньше аналогичного значения у ложнооперированных животных (2,584 г/см3). В проксимальных метафизарных зонах плечевых костей крыс МПКТ после овариэктомии была равна 2,007 г/см3, что на 9,9% меньше, чем у ложнооперированных животных (2,208 г/см3). Данные значения в обеих группах крыс имеют достоверные различия (p<0,05).

При гистоморфометрии было установлено, что у животных контрольный группы средняя ширина трабекул спонгиозной кости в вертельных отделах бедер составила 69,01±0,68 мкм, в то же время у крыс с моделированным остеопорозом это значение снижается на 25% (51,69±0,7 мкм). Оценка достоверности различия средних значений по группам (t-критерий Стьюдента) больше 2,77 (р=0,01). В проксимальных метафизах плечевых костей этот параметр составил у ложнооперированных животных 69,31±0,42 мкм, а у животных с экспериментальным остеопорозом – 51,38±0,73 мкм, то есть на 26% меньше по сравнению с крысами без остеопороза (рассмотрены средние значения по группам, t-критерий Стьюдента больше 2,771 р=0,01)).

Таким образом, в ходе этого экспериментального исследования получены убедительные доказательства того, что после двусторонней овариэктомии у экспериментальных животных развиваются значительные гипоэстроген-индуцированные остеопоротические нарушения, которые проявляются истончением костных балок спонгиозной костной ткани и снижением минеральной плотности в метафизарных отделах длинных трубчатых костей.

Биохимическое исследование показателей количества окислительно-модифицированных белков выполнялось по авторской методике. Определялись уровни общих и нейтральных кетон-динитрофинилгидрозонов, для этого выполнялся забор крови у животных с последующим биохимическим анализом. В группе ложнооперированных животных: среднее значение КДНФГо составило 21,24±1,27 оптических единиц (ОЕ), а КДНФГн – 12,23±1,83 ОЕ, а у крыс с моделированным системным остеопорозом аналогичные показатели были равны 29,4 ОЕ и 30,64 ОЕ соответственно. Следовательно, значения общей кетон-динитрофинилгидрозоны у животных с моделью патологии без малого на 28% выше, чем у животных без остеопороза, а нейтральной кетон-динитрофинилгидрозоны – на 60%. Различие средних значений по группам достоверно, коэффициент Стьюдента составил 4,10, что больше стандартного значения р=0,01.

Заключение

Старение биологического объекта сопровождается развитием оксидативного стресса. Снижается антиоксидантный и восстановительный потенциал клеток, что вызывает разнообразные модификации макромолекул [9]. Под влиянием окислительных реакций в тканях происходит повреждение клеток из-за окисления липидов, структурных изменений мембран, окисления белков и нуклеиновых кислот. Эти морфологические изменения, постепенно распространяясь на органы, могут стать системными. Ряд патологических состояний связаны с окислительным стрессом, включая заболевания костей, в том числе и остеопороз. В ходе данной экспериментальной работы выявлена корреляция между гистологическими изменениями в структуре костной ткани, минеральной плотностью кости и окислительным стрессом, что подтверждается публикациями других исследователей [3, 6, 10]. Согласно критерию Спирмена, коэффициент корреляции между показателями окислительного стресса и средней ширины костных трабекул составил 0,429, что выше критического значения 0,36 (р=0,05), а между значениями окислительного стресса и данными денситометрии этот коэффициент равен 0,37, что также выше критического значения. Это подтверждает достоверную корреляцию.

Из всего вышеизложенного на основании выполненных исследований можно сформулировать ряд выводов.

1. У самок крыс линии Wistar через 8 недель после билатеральной овариэктомии формируются генерализованные остеопоротические изменения в костной ткани, которые обосновываются истончением трабекул в спонгиозной костной ткани при гистоморфометрии и уменьшением минеральной плотности в метафизарных зонах костей исследуемых локализациях при денситометрии.

2. Оксидативный стресс сопровождает формирование гипоэстроген-индуцированных остеопоротических нарушений, маркерами, которых являются общая и нейтральная кетон-динитрофинилгидрозоны.

3. Исследование маркеров окислительного стресса в комплексном прогнозировании резорбции костной ткани как в экспериментальной, так и в клинической практике является перспективным направлением в ранней дифференциальной диагностике патологических состояний костной системы.

Библиографическая ссылка

Раджкумар Д.-., Файтельсон А.В., Артюшкова Е.Б., Фурман Ю.В., Чеботарев С.Н. МАРКЕРЫ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ НА МОДЕЛИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ОСТЕОПОРОЗА // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=31802 (дата обращения: 17.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.31802