По данным реестра Cleveland Clinic Foundation, среди потенциально опасных аномалий коронарных артерий, составляющих 20% от количества всех аномалий коронарного русла, третье место по частоте выявления занимает единая коронарная артерия [1]. В настоящее время наиболее часто используется ангиографическая классификация, предложенная M. Lipton с соавторами, в модификациях O. Yamanaka и R.E. Hobbs [2]. В основе этой классификации находятся локализация устья единой коронарной артерии и отхождение от нее ветвей коронарных артерий. Приводим клинический случай наблюдения аномалии коронарного русла, обнаруженной у пациента с острым коронарным синдромом.

Цель исследования. Изучить особенности течения острого инфаркта миокарда у пациента с единой коронарной артерией.

Клинический случай

Пациент 44 лет был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в региональный центр по проведению чрескожных коронарных вмешательств с диагнозом «ИБС. Острый передний инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST». Считал себя больным в течение 1 часа, когда на фоне физической нагрузки (бег) возникли выраженные, интенсивные пекущие боли за грудиной. В анамнезе – табакокурение до 1 пачки сигарет в день; артериальная гипертензия, выявленная 2 месяца назад, с максимальными значениями АД до 160/90 мм рт. ст. (обычно 120/70 мм рт. ст.). Лечения по поводу артериальной гипертензии не получал. Сознание ясное. Кожа обычной окраски. ИМТ=37,2 кг/м2. Отеков на нижних конечностях нет. Дыхание самостоятельное, адекватное, с частотой 14 движений в минуту. При аускультации везикулярное дыхание, хрипы не выслушивались. SpO2 98% при дыхании обычным воздухом. Тоны сердца ритмичны, приглушены. Шумы не выслушивались. АД на обеих руках 160/90 мм рт. ст. ЧСС 72 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Нижний край печени у края реберной дуги. При осмотре других органов и систем без патологических отклонений.

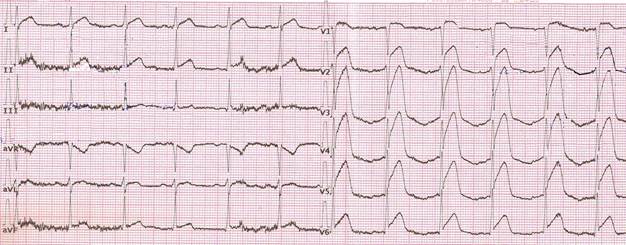

На ЭКГ: элевация сегмента ST в V1-6 (рис. 1).

Рис. 1. Электрокардиограмма больного при поступлении. Скорость 25 мм/сек. Вольтаж 10 мм. Электрокардиограф ЭК12Т-01-«Р-Д»

Лабораторно: тропонин I, КФК-МВ – положительный, миоглобин – слабоположительный результат.

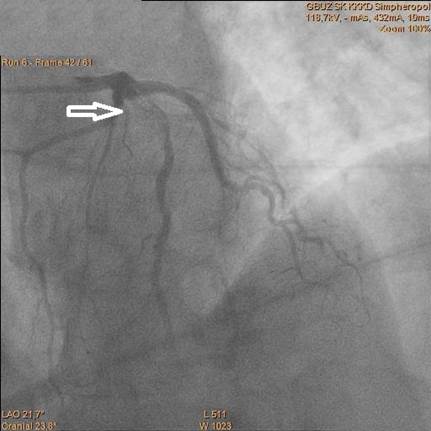

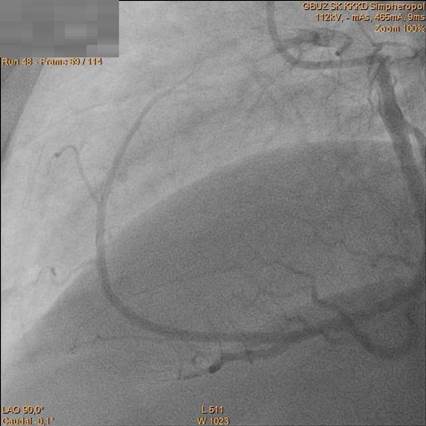

При ангиографии коронарных артерий: атеросклероз коронарных артерий; левый тип коронарного кровообращения, окклюзия передней межжелудочковой ветви в средней трети, стеноз средней трети ветви тупого края более 60%; правая коронарная артерия является продолжением огибающей ветви (рис. 2, 3).

Рис. 2. Изображение окклюзии передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии, полученное при проведении ангиографии коронарных артерий (отмечено стрелкой). Philips Allura Xper FD20 DS. LAO 22º, CRAN 24º. SID 109 cm

Рис. 3. Изображение правого коронарного синуса, полученное при проведении ангиографии коронарных артерий. Philips Allura Xper FD20 DS. LAO 90º, CRAN 0º. SID 119 cm

Рис. 4. Изображение заполнения «правой» коронарной артерии, полученное при проведении ангиографии коронарных артерий. Philips Allura Xper FD20 DS. LAO 90º, CRAN 0º. SID 119 cm

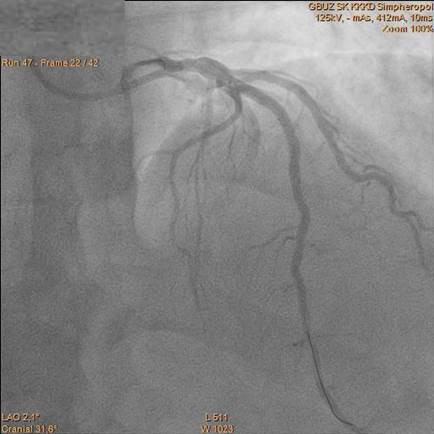

После установления в устье левой коронарной артерии проводникового катетера коронарным проводником выполнена реканализация окклюзии средней трети передней межжелудочковой ветви с последующим заведением его в дистальное русло. В зоне реканализации выполнена ангиопластика баллоном 2,75 мм х 10 мм давлением 8–14 атм. В зону ангиопластики заведены и имплантированы стенты 3,5 мм х 12 мм (проксимально) и 3,5 мм х 28 мм (дистально) с применением давления 12 атм и 9 атм соответственно. При контрольной ангиографии коронарных артерий визуализированы: полностью расправленные стенты, устраненная окклюзия, проходимый на всем протяжении сосуд, функционирующий боковые ветви, кровоток TIMI 3. Таким образом, пациенту проведены реканализация, предилятация, стентирование окклюзии средней трети передней межжелудочковой ветви (стентами 3,5х12 мм и 3,5х28 мм) с хорошим ангиографическим результатом (рис. 5).

Рис. 5. Изображение передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии после ее стентирования. Philips Allura Xper FD20 DS. LAO 2º, CRAN 32º. SID 119 cm

При эхокардиографии, выполненной после чрескожного коронарного вмешательства: начальная дилятация полости левого предсердия (4,2 см), остальные полости сердца не расширены. Легочная артерия не изменена. Аорта, аортальный и митральный клапаны уплотнены. Структура и функция других клапанов сердца не нарушены; начальная гипертрофия миокарда левого желудочка (задняя стенка – 1,2 см, межжелудочковая перегородка – 1,1 см); незначительный гипокинез передних и переднебоковых сегментов; фракция выброса левого желудочка – 61%.

Дальнейший послеоперационный период протекал без особенностей. Выписан для дальнейшего лечения на 12-е сутки с рекомендацией продолжить медикаментозную терапию под наблюдение кардиолога хирурга по месту жительства.

До изобретения и широкого внедрения в практическое здравоохранение методов визуализации коронарных артерий обнаружение аномалий коронарных артерий с последующим описанием происходило посмертно. Результаты, полученные как при проведении стандартной электрокардиографии, так и при стрессовой электрокардиографии, не обладают достаточной прогностической ценностью и дают ложноположительный ответ [3, 4]. Поэтому использование электрокардиографии как рутинного неинвазивного метода в скрининге аномалий коронарного кровотока не является надежным инструментом.

Таким инструментом, по нашему мнению, может выступать мультиспиральная компьютерная томография, широко внедренная в последнее время. Мультиспиральная компьютерная томография сердца позволяет широко идентифицировать всесторонние характеристики аномалии коронарной артерии [5–7]. Ангиография коронарных артерий обычно используется в качестве стандартного метода для обнаружения аномалии коронарной артерии [3]. Кроме этого, при необходимости возможно определение дальнейшей тактики интервенционного вмешательства при обнаружении патологических изменений, подлежащих оперативному вмешательству. При возникновении трудностей с точной визуализацией отхождения и общего хода аномалии коронарной артерии проведение мультиспиральной компьютерной томографии сердца может быть полезным для более точного определения точной анатомии коронарных артерий. Отрицательной стороной обоих этих методов является радиационное воздействие на пациента. Магнитно-резонансная томография сердца дает трехмерное изображение без воздействия радиации на пациента. Однако экономические и технические причины не способствует широкому внедрению данного метода визуализации коронарного кровотока.

Единая коронарная артерия относится к типу L-I по классификации M.J. Lipton, при которой доминирующая огибающая ветвь, имея циркулярный ход, питает значительную часть миокарда и заканчивается «правой коронарной артерией». Хотя у большинства пациентов с аномалией в виде единой коронарной артерии симптомы отсутствуют, хорошо известно, что аномалии коронарных артерий могут быть связаны с болью в груди, одышкой, сердцебиением, обмороком, фибрилляцией желудочков, ишемией миокарда и внезапной сердечной смертью, особенно после физических упражнений. Предлагаемые механизмы ишемии включают внешнюю компрессию, острый угол отхождения, «кинкинг», извитость, спазм и атеросклеротическую обструкцию.

В более ранних случаях тип L-I описывался как случайная ангиографическая или патологоанатомическая находка у пациентов различного возраста с желудочковой тахикардией или внезапной смертью [8]. При этом не было описаний у подобных пациентов клинической картины ишемии или инфаркта миокарда.

В литературе найдено описание единичных клинических случаев у пациентов с единой коронарной артерией L-I типа, у которых имелись гемодинамически значимые поражения передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии [9–11]. Выполнение чрескожного коронарного вмешательства в бассейне единой коронарной артерии сопряжено с высоким риском серьезных осложнений: диссекция устья артерии, окклюзия в месте вмешательства из-за тромбоза или диссекции могут привести к критической ишемии всего миокарда. Это требует правильного выбора инструментов и соответствующего опыта оператора для выполнения вмешательства.

Прогноз для людей с изолированной аномалией развития коронарного русла единой коронарной артерии неопределенный, а частота появления симптомов, угрожающих жизни, очень мала [4]. В связи с небольшим количеством пациентов с описываемой аномалией коронарного русла нет убедительных данных за проведение каких-либо реваскуляризационных вмешательств при отсутствии ишемических изменений. При появлении клинических или документально подтвержденных ишемических изменений проводятся мероприятия исходя из имеющейся ситуации и технических возможностей. У нашего пациента имелась клиника острого переднего инфаркта миокарда с наличием безальтернативного ангиографического субстрата, что позволило выполнить интервенционное вмешательство с благоприятным исходом.

Заключение

Таким образом, приведенный клинический случай подчеркивает актуальность знаний редких вариантов аномалий коронарного русла в практике функционирования ургентных центров по проведению чрескожных коронарных вмешательств. В то же время остается нерешенным вопрос о тактике ведения пациентов со значимым поражением непосредственно единой коронарной артерии: способе реваскуляризации миокарда, механической поддержке, медикаментозной терапии. Поэтому специалисты, задействованные в оказании помощи пациентам центров по проведению чрескожных коронарных вмешательств, должны знать варианты развития осложнений и риски при выполнении интервенционных процедур у особой группы пациентов. Выполнение максимально ранней реваскуляризации является ведущим лечебным вариантом оказания помощи, что позволит значительно улучшить результаты лечения пациентов у пациентов с единой коронарной артерией.

Библиографическая ссылка

Шатов Д.В., Мельниченко П.В., Говдалюк А.Л., Федосов М.И. ЕДИНАЯ КОРОНАРНАЯ АРТЕРИЯ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30929 (дата обращения: 22.12.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30929