Во время длительных тренировок, однодневных и многодневных гонок спортсмен проезжает более 150 км в день и вынужден находиться большую часть времени в седле, что приводит к нарушению со стороны различных органов и систем.

«Узелок байкера», или УУП, также известное как «узелок велосипедиста», «седалищная гигрома», «третье яичко», является редким явлением, характерным для людей, чаще мужчин, занимающихся «седловыми» видами спорта профессионально [1, 2].

Считается, что это результат повторяющейся микротравмы, вызванной сдавливанием поверхностной фасции промежности и мягких тканей между седлом и седалищными буграми, а также вибрацией, оказываемой седлом на область промежности [3–5]. Узелок может быть одно- или двухсторонним в зависимости от того, какая сторона испытывает наибольшее давление и трение во время тренировок.

Клиническая картина включает в себя боль в промежности, усиливающуюся при физической нагрузке (длительной езде на велосипеде, в том числе по пересеченной местности) или надавливании, отек и воспаление в перинеальной области, мошонке или вульве, наличие узелка или опухоли в пораженной области, при тяжелом его течении – разрыв и выделение геморрагического экссудата.

Возникновение УУП является настоящей проблемой для современных профессиональных спортсменов, поскольку при появлении клинической картины и нарастании жалоб пациенты вынуждены на длительное время прекращать тренировочный процесс, что, безусловно, негативно сказывается на дальнейших спортивных результатах.

Вопросы ранней диагностики, соответствующего лечения и профилактики данного состояния являются приоритетными для данной группы пациентов.

В большинстве клинических ситуаций для визуализации и динамического наблюдения используется ультразвуковое исследование (УЗИ), при котором определяется хорошо очерченная гипоэхогенная масса с неоднородным эхосигналом и затенением краев, без допплеровского потока [6].

МРТ как неинвазивный метод благодаря высокому контрастному разрешению, отсутствию ионизирующего излучения, дискомфорта у пациента при исследовании и ограничений для проведения исследования может стать предпочтительным методом диагностики «узелка байкера» как на этапе первичного выявления патологии, так и при дальнейшем динамическом наблюдении пациентов, поскольку предоставляет исчерпывающую информацию о топографо-анатомических особенностях процесса.

Вышеизложенные факты свидетельствуют о необходимости анализа и обобщения роли и значения МРТ при диагностике УУП, определения степени выраженности патологических проявлений.

Цель исследования: определить МР-критерии узлового уплотнения промежности, соответствующие различным степеням клинических проявлений УУП у профессиональных велосипедистов.

Материалы и методы исследования

Проведен анализ результатов историй болезни и МРТ 12 пациентов – профессиональных велосипедистов мужского пола в возрасте от 20 до 33 лет (средний возраст 27,8 года), стаж занятий велоспортом – от 11 до 20 лет. МРТ промежности выполняли на высокопольном томографе с индукцией магнитного поля 1,5 Тл, с использованием поверхностной абдоминальной катушки. Протокол исследования включал Т1 и Т2 взвешенные изображения (ВИ) в аксиальной и корональной плоскостях с использованием селективного жироподавления, DWI и 3d-SPCISO с последующей реконструкцией изображений в сагиттальной плоскости.

Результаты исследования и их обсуждение

В соответствии с тяжестью клинических проявлений и МР-картиной были выделены три степени: легкая, средняя и тяжелая.

Легкая степень (n=6, 50%) клинически характеризовалась уплотнением срединного шва мошонки, наличием мелкого узелка/узелков при пальпации, умеренной болью при физической нагрузке, локальным отеком и гиперемией кожи.

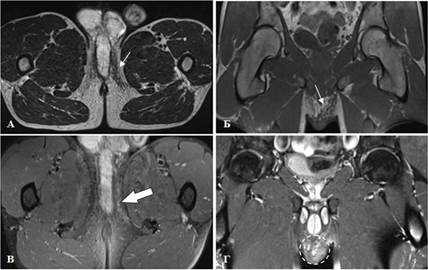

МР-семиотика включала наличие изоинтенсивных зон поражения в перинеальной области на Т1 и Т2-ВИ, изо-слабогиперинтенсивных (при незначительном перифокальном отеке) на PD-FS, без ограничения диффузии на DWI (b=800) и без понижения ИКД, с нечетким лучистым контуром, вовлекающим в патологический процесс поверхностную фасцию промежности, жировую клетчатку с участками ее уплотнения и умеренно выраженным отеком, при этом прилегающая к данной зоне кожа на всем протяжении была изо-гипоинтенсивна и неравномерно утолщена (рис. 1).

Рис. 1. Пациент А., 32 года. МРТ промежности. На Т2-ВИ в аксиальной (а), Т1-ВИ в корональной (б), Pd-Fs в аксиальной (в) и корональной (г) плоскостях определяются участки уплотнения (а, б – тонкая стрелка), диффузного отека (в – толстая стрелка, г – пунктир) и неравномерного утолщения подкожно-жировой клетчатки и кожи перинеальной области

Средняя степень (n=4, 33,3%) дополнительно клинически характеризовалась «плюс» тканью в перинеальной области с плотными кистоподобными валиками при пальпации.

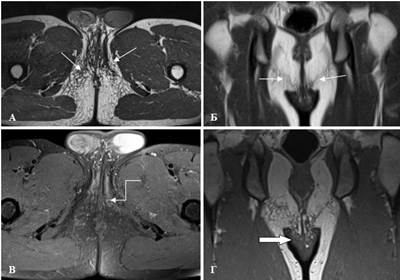

При МРТ дополнительно определяли варикозно-расширенные сосуды, фиброзные тяжи вдоль луковично-губчатой и седалищно-пещеристой мышц, участки выраженного отека подкожно-жировой клетчатки и кожи с более выраженным их утолщением и фиброзированием, отсутствие границы между жировой клетчаткой и поверхностной фасцией (рис. 2).

Рис. 2. Пациент Б., 26 лет. МРТ промежности. На Т2-ВИ в аксиальной (а) и корональной (б), Pd-Fs в аксиальной (в) и Т1-ВИ в корональной (г) плоскостях определяются фиброзные тяжи вдоль луковично-губчатой и седалищно-пещеристой мышц (а, б – тонкая стрелка), утолщение и фиброзирование кожи и подкожно-жировой клетчатки с образованием валика в перинеальной области (г – толстая стрелка), умеренно выраженный отек мягких тканей (в – кривая стрелка)

Тяжелая степень (n=2, 16,7%) дополнительно клинически характеризовалась выраженным болевым синдромом, конгломератами лимфатических узлов при пальпации в паховой области, отеком и гиперемией мягких тканей перинеальной области, участками изъязвлений на коже с отхождением гнойно-геморрагического экссудата.

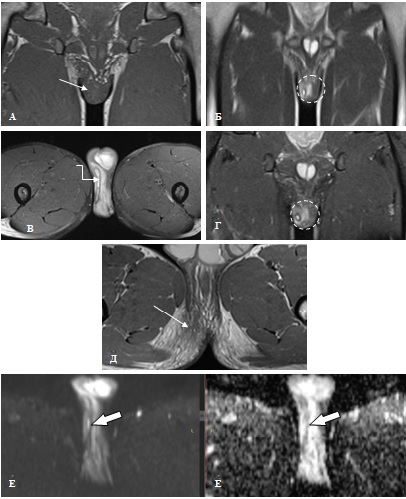

При МРТ определяли участки множественных варикозно-расширенных сосудов, выраженные фиброзно-воспалительные изменения перинеальной области с формированием участков некроза и абсцессов, открывающихся свищевыми ходами на кожу, и выраженным отеком вокруг, МР-сигнал был изо-слабогиперинтенсивным на Т1-ВИ, гипер-изо гипоинтенсивными на Т2-ВИ, изо-гипер на PD-FS МР-сигналом, с локальным слабо выраженным ограничением диффузии на DWI (b=800) и понижением ИКД по периферии зоны некроза (рис. 3).

Рис. 3. Пациент В., 20 лет. На Т1-ВИ в корональной (а), Т2-ВИ в корональной (б), Pd-Fs в аксиальной (в) и корональной (г), Т2-ВИ в аксиальной (д) плоскостях, на DWI (b=800) и ИКД определяются выраженные фиброз (а, д – тонкая стрелка), перифокальный отек (б, г – пунктир) подкожно-жировой клетчатки и кожи перинеальной области с формированием в их структуре отграниченных абсцессов (в – кривая стрелка) с участками некроза, контрлатеральным смещением срединного шва и локальным ограничением диффузии по периферии некроза (е – толстая стрелка)

УУП – редкая патология, встречающаяся у ограниченного круга лиц профессиональных спортсменов, в связи с чем разработка четких и достоверных МР-критериев до сих пор остается проблемой.

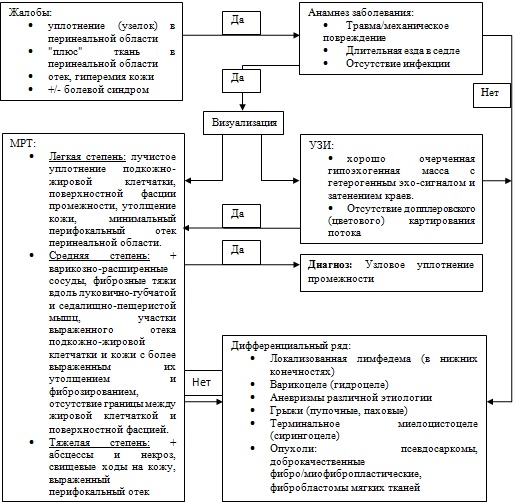

На основании проведенного исследования и изученной литературы для дифференциальной диагностики рекомендуется следующий алгоритм: первичный физикальный осмотр, сбор жалоб и анамнеза; при предъявлении спортсменом специфических жалоб, наличии характерной клинической картины – УЗИ; в случае обнаружения при УЗИ патологических изменений в перинеальной области – МРТ для верификации диагноза; если на одном из этапов исключается диагноз УУП, то на основании полученных данных лучевых методов исследования необходимо проводить дифференциальную диагностику с другими опухолеподобными или опухолевыми заболеваниями (рис. 4).

Сообщается об отдельных случаях УУП, при которых МР-критерии несколько отличались от тех, что описаны нами выше. Необходимо продолжение данного исследования у этой категории пациентов.

Рис. 4. Маршрутизация пациентов при подозрении на УУП

Выводы

Применение МРТ в диагностике узлового уплотнения промежности у профессиональных велосипедистов может способствовать точному топографо-анатомическому определению специфических зон патологических изменений и выявлению МР-критериев, соответствующих степеням клинических проявлений.

Крайне важной является диагностика УУП в начальный период клинических проявлений для предотвращения прогрессирования патологического процесса и начала своевременного специфического лечения.

Библиографическая ссылка

Штенцель Р.Э., Мащенко И.А., Кузьмин А.В., Воронин А.С., Прокофьев М.С., Ефимцев А.Ю., Труфанов Г.Е. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВОГО УПЛОТНЕНИЯ ПРОМЕЖНОСТИ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30626 (дата обращения: 14.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30626