Хирургическое лечение детей с последствиями травмы кисти и предплечья является важной и актуальной проблемой, многие вопросы которой по-прежнему не решены и активно обсуждаются на страницах профильной отечественной и зарубежной литературы. Травмы данной локализации часто приводят к тяжелым последствиям, определяющим высокую степень инвалидизации детей. При лечении травм кисти и предплечья у детей, а также их последствий возникают сложности, обусловленные спецификой растущего организма, а также отсутствием единых подходов к выбору тактики лечения, особенно с учетом новых возможностей реконструктивной хирургии.

Детский травматизм, по статистическим данным, в последние годы имеет тенденцию к увеличению и составляет в среднем 170 на 1000 соответствующего детского населения. Травмы являются одной из основных причин детской инвалидности, показатели которой находятся на уровне 0,6%.

Различные повреждения верхних конечностей у детей составляют 30–40% от всех травм [1]. В 45,9–77% случаев отмечаются сочетанные повреждения различных структур кисти и предплечья – сосудов, нервов и сухожилий [1, 2]. Травматические ампутации пальцев и сегментов кисти являются наиболее тяжелыми, инвалидизирующими повреждениями верхних конечностей, которые приводят к значительным нарушениям функциональных возможностей руки [3].

Развитие микрохирургических технологий значительно расширило возможности восстановления пальцев кисти, в том числе и у детей [4–6]. Прогресс этого направления хирургии позволил разработать и внедрить в клиническую практику принципиально новые и весьма эффективные операции, позволяющие одномоментно замещать дефекты тканей больших размеров и различной локализации, а также восстанавливать утраченные в результате травм фрагменты кисти и предплечья [6–8]. Однако единые согласованные подходы к выбору конкретной реконструктивной операции у пациентов с последствиями тяжелых травм кисти до настоящего времени не разработаны и продолжают активно дискутироваться специалистами [9–11].

Описанные некоторыми авторами классификации подразделяют обсуждаемые деформации по виду травмы и особенностям травмирующих агентов, по локализации и степени повреждения различных анатомических образований или, например, по уровню отчленения пальцев [6, 10, 12]. Также имеются более локальные классификации, описывающие определенный тип повреждений, например вывихи проксимальных межфаланговых суставов пальцев кисти [8]. Однако все они носят частный характер, касаются определенных вариантов патологии, не учитывают специфику рассматриваемой патологии у детей и, в целом, не определяют подходы к выбору у них рациональной лечебной тактики. Таким образом, до сих пор не разработана практически удобная классификация для посттравматических деформаций предплечья и кисти применительно к детскому возрасту, а также к тактике хирургического лечения детей, хотя каждая из них может быть по-своему полезной для характеристики и оценки определенных патологических состояний.

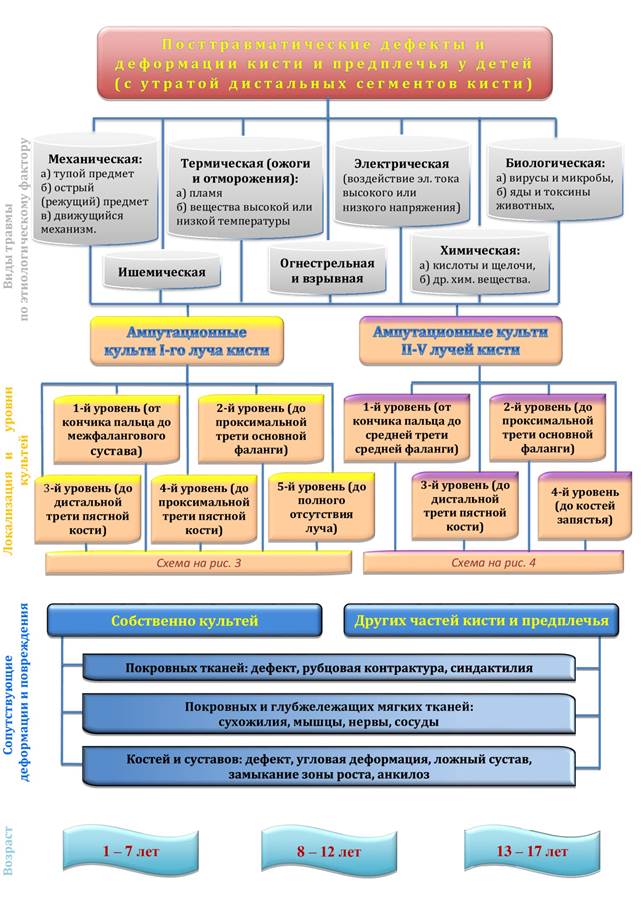

В связи с вышесказанным считаем целесообразным создание рабочей классификации посттравматических деформаций кисти и предплечья у детей, систематизирующей различные их виды и позволяющей осуществлять у них обоснованный выбор рациональной тактики хирургического лечения. Учитывая большой объем предложенной нами классификации, в данной статье мы представляем одну из двух ее частей, посвященную посттравматическим дефектам и деформациям кисти и предплечья с утратой дистальных сегментов кисти (т.е. пальцев).

Цель исследования – на основании результатов всестороннего анализа структуры патологии разработать рабочую классификацию посттравматических дефектов и деформаций кисти и предплечья у детей с утратой дистальных сегментов кисти, предназначенную для обоснованного выбора тактики и способа их хирургического лечения.

Материал и методы исследования. Исследование выполнено по итогам обследования и хирургического лечения 813 детей с приобретенными дефектами и деформациями кисти и предплечья в клинике ФГБУ «НМИЦ ДТО им. Г.И. Турнера» Минздрава РФ на протяжении 1989–2019 гг. Возраст пациентов составил от 1 года до 17 лет, давность получения травмы – от 3 месяцев до 17 лет. Локализация, характер и объем патологических изменений структур кисти и предплечья были весьма разнообразными, тем не менее все пациенты были разделены на две основные группы по ключевому патоморфологическому признаку – факту утраты дистальных сегментов кисти. Исходя из этого принципа в 1-ю группу вошли пациенты, не имевшие культей на уровне фаланг пальцев, пястной зоны или запястья, во 2-ю – дети с наличием таковых (рис. 1).

Рис. 1. Схема разделения классификации на две основные группы пациентов с последствиями травмы кисти и предплечья

Таким образом, патология, характеризующаяся утратой дистальных сегментов рассматриваемой области верхней конечности в виде культей лучей кисти на тех или иных уровнях, имела место у 229 (28,2%) пострадавших. У большинства из них (210 человек, или 91,7%) была повреждена только одна, у 19 (8,3%) – обе конечности. Таким образом, общее количество верхних конечностей с патологией рассматриваемого типа составило 248.

Анализ различных характеристик травмы, положенных в основу разработки предлагаемой ниже классификации, был проведен для трех возрастных категорий детей: 1–7 лет, 8–12 лет и 13–17 лет. Первую из них составили дети дошкольного возраста двух возрастных периодов по классификации Всемирной организации здравоохранения: преддошкольный возраст, или «раннее детство» (1–3 года), и дошкольный возраст, или «первое детство» (4–7 лет). Вторая группа объединила детей 8–12 лет младшего школьного возраста («второе детство»). В третью группу (13–17 лет) были объединены дети подросткового возраста (13–16 лет) и первого года юношеского периода (17–21 лет), поскольку с точки зрения организации оказания медицинской помощи в нашей стране с 18 лет пациент переходит в категорию «взрослый». Такой подход был обусловлен отсутствием в каждой из выделенных возрастных групп существенных различий характеристик повреждений, а также схожестью принципов выбора тактики хирургического лечения. Общая характеристика материала исследования представлена в таблице 1.

Таблица 1

Материал исследования

|

Возрастная группа детей |

Количество детей |

Количество пораженных конечностей |

||

|

N |

% |

n |

% |

|

|

1–7 лет |

88 |

38,4 |

99 |

39,9 |

|

8–12 лет |

75 |

32,8 |

81 |

32,7 |

|

13–17 лет |

66 |

28,8 |

68 |

27,4 |

|

ИТОГО |

229 |

100 |

248 |

100 |

N – количество пострадавших

n – количество конечностей

Результаты. Результаты изучения этиологии травм кисти и предплечья представлены в таблице 2.

Таблица 2

Этиологические факторы возникновения патологии кисти и предплечья

|

Этиологический фактор возникновения патологии – вид травмы |

Возрастная группа детей |

|||||

|

1–7 лет |

8–12 лет |

13–17 лет |

||||

|

N |

% * |

N |

% * |

N |

% * |

|

|

Механическая |

57 |

64,8 |

33 |

44,0 |

25 |

37,9 |

|

Термическая |

10 |

11,4 |

8 |

10,7 |

4 |

6,1 |

|

Электротермическая |

16 |

18,2 |

8 |

10,7 |

6 |

9,1 |

|

Огнестрельная и минно-взрывная |

1 |

1,1 |

25 |

33,3 |

29 |

43,9 |

|

Химическая |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Ишемическая |

1 |

1,1 |

1 |

1,3 |

0 |

0,0 |

|

Биологическая |

3 |

3,4 |

0 |

0,0 |

2 |

3,0 |

|

ИТОГО |

88 |

100,0 |

75 |

100,0 |

66 |

100,0 |

N – количество пострадавших

* – доля пострадавших с данным видом травмы в данной возрастной группе

Как следует из полученных данных, в первой и второй возрастных группах среди возможных причин возникновения травм преобладала патология, вызванная действием травмирующих факторов механической природы, причем у самых младших детей (1–7 лет) такие повреждения встречались чаще. На втором месте в данной возрастной группе оказались электротермические, а на третьем – термические травмы. В то же время в средней возрастной группе (8–12 лет) вторую позицию заняли огнестрельные и минно-взрывные поражения, а третью, со значительным отставанием, поделили термические и электротермические травмы. У детей старшего возраста (13–17 лет) ведущими причинами утраты сегментов верхних конечностей оказались огнестрельные, минно-взрывные и механические поражения; доли травм другой этиологии были значительно меньшими. Травмы химического генеза в изученной выборке пациентов не встречались, однако при разработке классификации нельзя исключать возможность действия этого этиологического фактора. Кроме того, данный фактор являлся причиной повреждения тканей верхней конечности у пациентов второй группы (без утраты дистальных сегментов кисти). Таким образом, возраст детей оказывал довольно существенное влияние на этиологию возникновения патологии рассматриваемого типа.

Для оценки тяжести повреждения кисти у детей при воздействии на нее различных по своей природе травмирующих факторов были изучены количественные характеристики соответствующих поражений с точки зрения числа утраченных лучей (табл. 3).

Таблица 3

Зависимость тяжести поражения кисти (количества утраченных лучей) от вида исходной травмы

|

Вид исходной травмы |

Количество утраченных лучей кисти |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||||||

|

n |

% * |

n |

% * |

n |

% * |

n |

% * |

n |

% * |

|

|

Дети в возрасте 1–7 лет |

||||||||||

|

Механическая (n=59) |

23 |

39,0 |

20 |

33,9 |

4 |

6,8 |

7 |

11,9 |

5 |

8,5 |

|

Термическая (n=12) |

1 |

8,3 |

1 |

8,3 |

1 |

8,3 |

4 |

33,3 |

5 |

41,7 |

|

Электротермическая (n=21) |

8 |

38,1 |

7 |

33,3 |

3 |

14,3 |

1 |

4,8 |

2 |

9,5 |

|

Огнестрельная и минно-взрывная (n=2) |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

1 |

50,0 |

0 |

0,0 |

1 |

50,0 |

|

Химическая (n=0) |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Ишемическая (n=1) |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

1 |

100 |

0 |

0,0 |

|

Биологическая (n=4) |

2 |

50,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

2 |

50,0 |

|

ВСЕГО (n=99) |

34 |

34,3 |

28 |

28,3 |

9 |

9,1 |

13 |

13,1 |

15 |

15,2 |

|

Дети в возрасте 8–12 лет |

||||||||||

|

Механическая (n=33) |

17 |

51,5 |

9 |

27,3 |

1 |

3,0 |

3 |

9,1 |

3 |

9,1 |

|

Термическая (n=9) |

1 |

11,1 |

0 |

0,0 |

1 |

11,1 |

1 |

11,1 |

6 |

66,7 |

|

Электротермическая (n=10) |

5 |

50,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

5 |

50,0 |

|

Огнестрельная и минно-взрывная (n=28) |

3 |

10,7 |

5 |

17,9 |

8 |

28,6 |

8 |

28,6 |

4 |

14,3 |

|

Химическая (n=0) |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Ишемическая (n=1) |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

1 |

100 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Биологическая (n=0) |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

ВСЕГО (n=81) |

26 |

32,1 |

14 |

17,3 |

11 |

13,6 |

12 |

14,8 |

18 |

22,2 |

|

Дети в возрасте 13–17 лет |

||||||||||

|

Механическая (n=26) |

10 |

38,5 |

7 |

26,9 |

4 |

15,4 |

3 |

11,5 |

2 |

7,7 |

|

Термическая (n=5) |

0 |

0,0 |

1 |

20,0 |

1 |

20,0 |

1 |

20,0 |

2 |

40,0 |

|

Электротермическая (n=6) |

4 |

66,7 |

0 |

0,0 |

1 |

16,7 |

0 |

0,0 |

1 |

16,7 |

|

Огнестрельная и минно-взрывная (n=29) |

5 |

17,2 |

6 |

20,7 |

5 |

17,2 |

5 |

17,2 |

8 |

27,6 |

|

Химическая (n=0) |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Ишемическая (n=0) |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

|

Биологическая (n=2) |

1 |

50,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

1 |

50,0 |

|

ВСЕГО (n=68) |

20 |

29,4 |

14 |

20,6 |

11 |

16,2 |

9 |

13,2 |

14 |

20,6 |

n – количество пораженных конечностей

* – доля конечностей с патологией данной тяжести при данном виде травмы

Анализ данных, полученных для наиболее часто встречающихся видов травм (механических, термических, электротермических, огнестрельных и минно-взрывных), убедительно показал, что наименьшая тяжесть поражений кисти была характерна для повреждений механической и электротермической природы, хотя соответствующие доли пострадавших в выделенных возрастных группах были не всегда одинаковыми. Травмы термического и минно-взрывного генеза в целом отличались большей тяжестью, и эта тенденция имела место у всех категорий пациентов. В отношении оставшихся видов травм (биологических, ишемических и химических) сделать какое-либо однозначное заключение о зависимости их тяжести от природы поражающего фактора не представляется возможным ввиду крайне малого количества подобных случаев в изученной выборке пострадавших.

Еще одной важной характеристикой тяжести травмы верхней конечности, а также ее функционального состояния стали уровни отчленения лучей кисти (табл. 4).

Таблица 4

Уровни отчленений лучей кисти *

|

Локализация отчленения |

Уровень отчленения ** |

|||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

||||||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

Дети в возрасте 1–7 лет |

||||||||||

|

1-й палец (n=42) |

4 |

9,5 |

24 |

57,1 |

8 |

19,0 |

3 |

7,1 |

3 |

7,1 |

|

2-5-й пальцы (n=86) |

6 |

7,0 |

68 |

79,1 |

9 |

10,5 |

3 |

3,5 |

– |

– |

|

Дети в возрасте 8–12 лет |

||||||||||

|

1-й палец (n=49) |

8 |

16,3 |

25 |

51,0 |

6 |

12,2 |

6 |

12,2 |

4 |

8,2 |

|

2-5-й пальцы (n=71) |

9 |

12,7 |

45 |

63,4 |

7 |

9,9 |

10 |

14,1 |

– |

– |

|

Дети в возрасте 13–17 лет |

||||||||||

|

1-й палец (n=40) |

6 |

15,0 |

16 |

40,0 |

9 |

22,5 |

5 |

12,5 |

4 |

10,0 |

|

2-5-й пальцы (n=60) |

7 |

11,7 |

26 |

43,3 |

15 |

25,0 |

12 |

20,0 |

– |

– |

n – количество поврежденных лучей

* – при наличии на одной конечности культей разного уровня расчет проводили по максимальному из них

** – см. рисунки 1–3.

Изучение данной патоморфологической характеристики травмы показало, что и для первого, и для трехфаланговых пальцев в большинстве случаев культи оканчивались на уровне проксимальной трети основной фаланги. На втором месте по частоте встречались отчленения с отсутствием пястно-фалангового сустава (на уровне границы средней и дистальной третей пястной кости). Третью позицию разделили более дистальные (от кончика пальца до межфалангового сустава для первого и до средней трети средней фаланги для остальных пальцев) и более проксимальные отчленения (до проксимальной трети пястной кости и до полного отсутствия луча соответственно).

Помимо собственно факта наличия культей кисти, у пострадавших рассматриваемой группы имели место различные патологические изменения как их самих, так и других сегментов кисти и предплечья, потребовавшие проведения отдельных мероприятий по их хирургической коррекции (табл. 5).

Таблица 5

Сводные данные о наличии и характере дополнительной патологии верхней конечности у детей с утратой сегментов кисти

|

Наличие и характер дополнительной патологии |

Возрастная группа детей |

|||||

|

1–7 лет (n=99) |

8–12 лет (n=81) |

13–17 лет (n=68) |

||||

|

n |

% * |

n |

% * |

n |

% * |

|

|

Общая характеристика состояния конечности |

||||||

|

Нет дополнительной патологии |

58 |

58,4 |

44 |

54,3 |

32 |

47,1 |

|

Патология культей |

25 |

25,3 |

20 |

24,7 |

10 |

14,7 |

|

Патология других сегментов кисти и предплечья |

16 |

16,2 |

14 |

17,3 |

21 |

30,9 |

|

Патология культей и других сегментов кисти и предплечья |

0 |

0,0 |

3 |

3,7 |

5 |

7,4 |

|

Характеристика состояния собственно культей |

||||||

|

Патология покровных тканей |

15 |

60,0 |

15 |

65,2 |

9 |

60,0 |

|

Патология сухожильного аппарата |

0 |

0,0 |

5 |

21,7 |

1 |

6,7 |

|

Патология костей и суставов |

8 |

32,0 |

3 |

13,0 |

3 |

20,0 |

|

Сочетания патологии |

2 |

8,0 |

0 |

0,0 |

2 |

13,3 |

|

Характеристика состояния других сегментов кисти и предплечья |

||||||

|

Патология покровных тканей |

6 |

37,5 |

3 |

17,6 |

13 |

50,0 |

|

Патология покровных и глубжележащих мягких тканей |

1 |

6,3 |

3 |

17,6 |

5 |

19,2 |

|

Патология костей и суставов |

7 |

43,8 |

10 |

58,8 |

4 |

15,4 |

|

Сочетания патологии |

2 |

12,5 |

1 |

5,9 |

4 |

15,4 |

n – количество пораженных конечностей

* – доля конечностей с данной патологией в данной возрастной группе

Как следует из этих данных, у пострадавших с утратой сегментов кисти с повышением их возраста происходило довольно отчетливое ухудшение состояния верхней конечности за счет наличия дополнительных патологических изменений. Причем у младших детей чаще встречались деформации и дефекты собственно культей, в то время как у старших имела место обратная тенденция, характеризующаяся увеличением частоты случаев поражения других сегментов кисти, а также предплечья. В структуре патологии собственно культей во всех возрастных группах отчетливо преобладали поражения покровных тканей. В отношении состояния других сегментов кисти и предплечья ситуация была неоднозначной: у детей младшего и среднего возраста преобладала патология костей и суставов, а в старшей возрастной группе – покровных тканей и мягкотканых структур верхней конечности.

Таким образом, выявленные особенности описанных характеристик посттравматической патологии кисти и предплечья у детей с утратой дистальных сегментов кисти позволяют предложить следующую классификацию (рис. 2). Данная часть классификации включает четыре последовательные ступени (или 4 этапа). На первом из этих этапов предлагается сразу же учесть этиологию травмы, приведшей к деформации, отнеся пациента к одной или одновременно к нескольким из семи выделенных подгрупп в зависимости от вариантов повреждающего воздействия (механического, термического, огнестрельного и минно-взрывного, электрического, ишемического, химического или биологического). Несмотря на определенный период времени, прошедший с момента травмы, последствия посттравматических деформаций конечности значительно зависят от механизма и характера первичного повреждения. Поэтому этиологический фактор значительно влиял на характер, глубину и состав поврежденных тканей, что определяло выбор реконструктивных вмешательств и алгоритма лечения пациентов.

На следующем – втором – этапе наша классификация предполагает разделение пациентов детского возраста на несколько подгрупп с учетом локализации и уровней имеющихся у них ампутационных культей кисти или ее пальцев. При этом в первую очередь считаем целесообразным выделить две большие подгруппы детей: 1-я – пациенты с ампутационными культями 1-го луча кисти, 2-я – с дефектами и деформациями остальных четырех (2–5-го) ее лучей. По вполне понятным причинам эти две подгруппы пациентов кардинально различаются по функциональным последствиям перенесенной травмы, а также по тактике их хирургического лечения.

Рис. 2. Схема классификации посттравматических дефектов и деформаций кисти и предплечья у детей: патология с утратой дистальных сегментов кисти

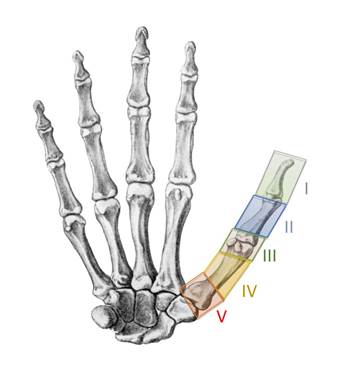

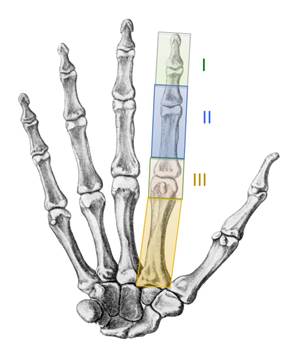

Кроме того, на втором этапе классификации, по нашему мнению, целесообразно распределить пациентов каждой из двух указанных выше подгрупп на несколько более мелких подразделений в зависимости от уровня отчленения сегментов кисти. При этом для первого луча кисти нами предусмотрено пять таких уровней (рис. 3), а для 2–5-го лучей кисти – четыре уровня (рис. 4), обозначенных также в соответствующих местах на общей классификационной схеме второй группы деформаций (рис. 2).

Рис. 3. Схема значимых уровней отчленения 1-го пальца кисти

Рис. 4. Схема значимых уровней отчленения 2–5-го пальцев кисти

Следует особо отметить, что уровень отчленения фаланг пальцев или более дистальных отделов каждого из пяти лучей кисти является основным критерием для определения показаний и противопоказаний к микрохирургической аутотрансплантации пальцев стоп на кисть. Например, при первом уровне ампутации 1-го луча кисти, когда дистальный дефект тканей имел преимущественно косметический характер, можно рекомендовать отказ от реконструктивной операции и, как вариант, использовать косметическое протезирование ногтевой фаланги 1-го пальца кисти. При отчленениях 1-го луча кисти на втором и третьем уровнях показана реконструктивная операция, как вариант – микрохирургическая аутотрансплантация пальца стопы. Следует отметить, что функциональный прогноз такого вмешательства существенно лучше при втором уровне отчленения, чем при третьем. Разница довольно существенная – в том, что второй уровень отличается наличием сохраненного пястно-фалангового сустава 1-го пальца, активная подвижность которого обеспечивает гораздо лучший функциональный результат реконструкции методом микрохирургической пересадки пальца стопы. У пациентов же с наиболее проксимальными – четвертым и особенно пятым – уровнем ампутации 1-го луча кисти более предпочтительной считается операция поллицизации – создание 1-го пальца путем перемещения одного из длинных пальцев кисти. Необходимо также отметить, что при различных уровнях ампутаций на 2–5-м лучах кисти наиболее эффективными считаются другие варианты реконструктивных операций, отличные от таковых, применяющихся для реконструкции ее 1-го луча.

На следующем – третьем – этапе классификации считаем целесообразным оценить распространенность деформаций с дистальными дефектами тканей. Для этого необходимо учесть количество ампутированных или поврежденных фрагментов кисти и ее пальцев, а также возможные сопутствующие деформации тканей и анатомических структур. Такие деформации чаще всего локализуются на смежных с отчлененными, но сохранившихся сегментах верхней конечности: на соседних пальцах, близко расположенных участках кисти или предплечья. Это могут быть контрактуры или анкилозы суставов кисти и пальцев, повреждения сухожилий или нервов, рубцовое перерождение мышц или дефекты костей.

На завершающем – четвертом – этапе предложенной рабочей классификации и по аналогии с ранее описанной первой группой деформаций рекомендуется учесть возраст травмированных детей, включив их в одну из трех выделенных возрастных групп (обоснование такого деления приведено в разделе «Материал и методы»). В зависимости от возраста пациента необходимо обосновать целесообразность выбранного метода лечения и возможно прогнозировать функциональный результат запланированной тактики лечения.

Обсуждение. Написанию этой статьи предшествовал анализ профильной литературы, посвященной данным исследованиям. При этом было изучено несколько имеющихся классификаций повреждений и деформаций дистальных отделов верхней конечности, но не выявлено ни одной, характеризующейся необходимой детализацией, высокой универсальностью, а также учитывающей особенности детей разного возраста. Поэтому, на наш взгляд, ни одна из этих классификаций не может быть использована изолированно для выбора тактики хирургического лечения детей с рассматриваемыми деформациями, хотя каждая из них может быть по-своему полезной для детальной характеристики и оценки имеющихся патологических изменений. Например, B. Ozçelik с соавторами [10] на основании опыта лечения 4120 взрослых пациентов с травмами верхних конечностей произвели ретроспективный анализ этиологического фактора повреждений. В результате все пациенты распределены в 10 групп согласно различным механизмам повреждения тканей верхних конечностей, составившим основу предложенной классификации.

В 2012 г. Ju J. et al. [11] обосновали классификацию отчленений кисти и сегментов кисти, разделяющую пациентов на 5 типов, в зависимости от которых предложены методы хирургической реконструкции пальцев кисти и функциональных способностей кисти.

Al Deek N.F., Y.T. Lin, F.C. Wei [4], а также H. Venkatramani в 2016 г. и F.C. Wei et al. в 2018 г. [13, 12] предложили классификацию «метакарпальной» кисти и обосновали показания к восстановлению пальцев кисти с использованием различных вариантов микрохирургической аутотрансплантации пальцев стоп. На основании опыта хирургического лечения 19 детей с травматическими ампутациями 1-го пальца кисти N.F. Jones et al. [6] провели анализ результатов реконструкции пальцев методом м/х пересадки пальцев стоп и подтвердили высокую эффективность данного метода лечения. Авторы показывают отличные психосоциальные результаты по оценке как родителей, так и детей старшего возраста.

Однако все перечисленные классификации касаются в основном острой травмы кисти или верхней конечности в целом и, как правило, ориентированы на определенные методы реконструктивных операций [14].

В 2012 г. Л.А. Родоманова и А.Ю. Кочиш предложили рабочую классификацию глубоких дефектов тканей кисти и пальцев, позволяющую осуществлять выбор методики их хирургического замещения в зависимости от локализации и протяженности [7, 15]. Однако эта классификация была ориентирована исключительно на взрослых и предполагала использование в ходе хирургического лечения только технологий реконструктивной микрохирургии. Тем не менее обсуждаемые последствия травм кисти и предплечья у детей, несомненно, имеют свои специфические особенности по сравнению со взрослыми пациентами. Кроме того, эти особенности связаны с разными возрастными периодами, что дополнительно вносит свои коррективы. Известно, что результат лечения, полученный после реконструктивной операции на кисти и предплечье, может ухудшаться по мере роста ребенка и потребовать дополнительной хирургической коррекции в более старшем возрасте. Поэтому в нашей рабочей классификации мы учли данный фактор и выделили три возрастные группы детей, в которых подходы к выбору реконструктивных хирургических вмешательств могут существенно различаться.

Таким образом, отсутствие в доступной научной литературе единой и детальной классификации весьма разнообразных посттравматических деформаций и дефектов кисти и функционально связанного с нею предплечья у детей, а также стремление выработать обоснованные подходы к выбору рациональной тактики их хирургического лечения послужили основанием для проведения нашего исследования. Для нас было принципиально важным, чтобы предложенная рабочая классификация была бы работающей и применимой в интересах реальной клинической практики, в частности для обоснованного выбора наилучших способов лечения профильных пациентов детского возраста и определения последовательности применения методов лечения.

В соответствии с указанной целью мы постарались учесть все факторы, имеющие значение для выбора рациональной тактики хирургического лечения детей с обсуждаемой патологией, в интересах достижения высоких функциональных и косметических результатов. При этом анализ этих многочисленных факторов был разделен на несколько последовательных этапов, что является важной отличительной чертой представленной рабочей классификации.

В описываемой в данной статье группе деформаций кисти и пальцев с утратой дистальных сегментов кисти вследствие травм и ампутаций на первом этапе, прежде всего, учитывается характер травмирующего агента, приведшего к деформации. Затем в ходе второго этапа определяется локализация повреждения в области первого пальца кисти или ее длинных трехфаланговых пальцев. Кроме того, на этом этапе дается более детальная характеристика повреждений с учетом нескольких уровней локализации ампутационных культей на пальцах и кисти. На следующем – третьем – уровне предлагается определить и учесть распространенность патологии, в частности количество поврежденных пальцев, вовлеченность окружающих тканей и структур в патологические изменения, а также различные сочетания деформаций и повреждений. И, наконец, на четвертом уровне предполагается учитывать возраст детей, что весьма важно для планирования и проведения реконструктивных операций на кисти и предплечье.

Предложенный принцип классифицирования указанных деформаций кисти и предплечья у детей позволил учесть все факторы, влияющие на характер и структуру последствий травм, а также обоснованно планировать тактику и применять оптимальные технологии хирургического лечения.

Заключение. Завершая представление и обсуждение предложенной рабочей классификации дефектов и деформаций кисти и предплечья у детей, хотелось бы, прежде всего, отметить, что она, наверное, как и большинство рабочих классификаций, не является окончательно завершенной и не получила оценку специалистов, но в ней подняты и рассмотрены важные вопросы, требующие дальнейшего обсуждения.

Тем не менее представленная рабочая классификация охватывает подавляющее большинство случаев обсуждаемых посттравматических деформаций у детей, учитывает, помимо других важных факторов, также возрастные особенности растущего организма и, кроме того, может быть использована в реальной клинической практике для обоснованного выбора тактики хирургического лечения. Следует также отметить, что в ходе такого выбора могут и должны рассматриваться самые современные технологии реконструктивно-пластической хирургии, в частности микрохирургические, без которых немыслимо успешное решение сложных реконструктивных задач у детей с рассматриваемыми деформациями. Такая стандартизация подходов к оценке различных вариантов последствий травмы кисти у детей обусловливает выбор оптимальных технологий хирургического лечения и дает авторам надежду на успешное внедрение предлагаемой классификации в широкую клиническую практику с учетом возможной доработки после обсуждения специалистами.

Библиографическая ссылка

Голяна С.И., Шведовченко И.В., Кочиш А.Ю. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ КИСТИ И ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ДЕТЕЙ: ПАТОЛОГИЯ С УТРАТОЙ ДИСТАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ КИСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30327 (дата обращения: 16.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30327