ДС составляют значительную часть среди грибковых заболеваний человека [1]. Одним из эндогенных факторов, предрасполагающих к развитию микотической инфекции, является нарушение обмена веществ, в частности встречающееся при заболеваниях печени [2, 3]. НАЖБП относится к числу наиболее распространенных нозологических форм в общей популяции [4]. Микробиоценоз кишечника и печень неразрывно взаимодействуют в процессах детоксикации организма [5, 6]. Нарушение баланса между ними приводит к взаимным функциональным и структурным изменениям в них самих и в организме в целом, что обусловливает изменение метаболического гомеостаза, снижение общего и местного иммунитета, повышая риск заражения микотической инфекцией и ее резистентность к лечению. Таким образом, исследование микробиоценоза кишечника у больных ДС с НАЖБП является актуальной задачей микологии.

Цель исследования: исследование метаболитов кишечной микрофлоры в кале и в сыворотке крови у больных ДС с сопутствующей НАЖБП с учетом продолжительности данных заболеваний.

Материалы и методы исследования. В исследование вошли 67 больных ДС (основная группа) с сопутствующей НАЖБП, из которых процентное соотношение мужчин и женщин в группах составило 47,8% (32 человека) и 52,2% (35 человек) соответственно, средний возраст – 53,5±6,9 года (p<0,05).

Критерии включения в основную группу: ДС с поражением ногтевых пластинок (подтвержденным лабораторно: микроскопически и культурально); установленная современными методами диагностики НАЖБП; наличие информированного согласия.

Среднее значение КИОТОС (клинический индекс оценки тяжести онихомикозов Сергеева) составило 15,7±6,1.

Больные основной группы с учетом продолжительности ДС и НАЖБП были разделены на соответствующие группы: 1-я группа (19 человек, средний возраст 53,7+5,8 года) – до 5 лет, 2-я группа (27 человек, средний возраст 55,1+6,5 года) – от 5 до 10 лет, 3-я группа (21 человек, средний возраст 51,2+7,3 года) – свыше 10 лет.

Группу сравнения составили больные ДС без НАЖБП (n=35, средний возраст 55,2+5,3 года), сопоставимые по основным клинико-демографическим параметрам. Больные с учетом продолжительности ДС были разделены на соответствующие группы: 1-я группа (13 человек, средний возраст 49,4+6,3 года) – до 5 лет, 2-я группа (10 человек, средний возраст 53,8+4,8 года) – от 5 до 10 лет, 3-я группа (12 человек, средний возраст 58,3+5,7 года)– свыше 10 лет.

Группу контроля составили здоровые лица (15 человек, средний возраст 51,8+6,1 года).

Для оценки микробиоценоза кишечника были проведены бактериологическое исследование содержимого толстой кишки; газожидкостная хроматография (ГЖХ) с определением КЖК в кале и в сыворотке крови.

Нами определен ряд показателей КЖК: суммарная концентрация (абсолютное содержание) КЖК – уксусной, пропионовой, масляной, валериановой, капроновой; абсолютное и относительное содержание отдельных КЖК (уксусной (С2), пропионовой (С3), масляной (С4)); анаэробный индекс (АИ); суммарное содержание отдельных изокислот (изоС4, изоС5, изоС6); отношение изовалериановой кислоты к валериановой кислоте.

Изменение концентрации КЖК характеризует нарушение качественного и количественного состава, а также метаболической активности микробиоценоза кишечника, тем самым подтверждая наличие патологии органов пищеварения, требующей медикаментозного вмешательства.

Математико-статистическую обработку результатов выполняли с использованием модулей программного пакета «Statistica 10.0» (StatSoft, Inc). Различия данных считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. У обследуемых больных основной группы (ДС с НАЖБП) были выявлены следующие сопутствующие заболевания: метаболический синдром – 46 человек (68,7%), желчнокаменная болезнь – 26 человек (38,8%), хронический панкреатит – 59 человек (88,1%), сахарный диабет – 21 человек (31,3%). Вышеперечисленные заболевания клинически реализовывались синдромами билиарной и кишечной диспепсии, протекающими в виде боли и дискомфорта в правом подреберье, эпигастральной области (у 18 (26,9%) человек); изжоги и непереносимости жирной пищи у 39 (58,2%) человек; горечи во рту и отрыжки у 21 (31,3%) человека; запора у 38 (56,7%) человек; метеоризма у 46 (68,7%); чередования запора и поноса у 13 (19,4%) человек.

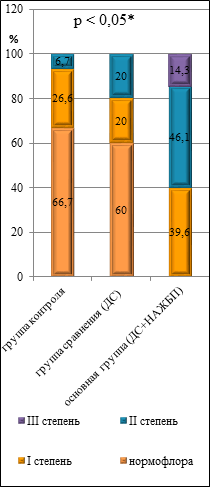

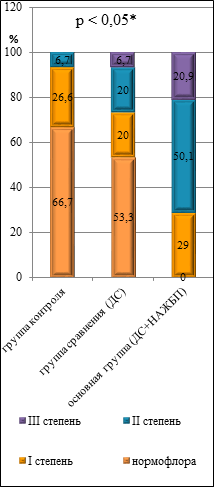

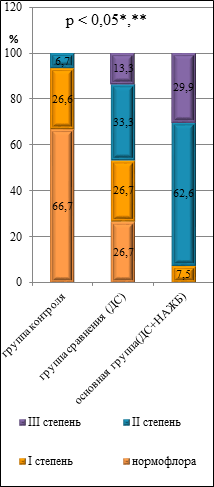

У всех больных НАЖБП на стадии стеатоза ДС сопутствовали изменения микрофлоры кишечника в виде дисбиоза I (25,4% против 22,2% в группе сравнения), II (52,9% против 24,4% в группе сравнения), III (21,7% против 10% в группе сравнения) степени тяжести за счет снижения облигатного (бифидо-, лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков и др.) и повышения условно-патогенного кишечного пула (повышение уровней клостридий, кишечной палочки гемолитической, золотистого стафилококка, дрожжеподобных грибов и др.). У больных ДС с НАЖБП была определена степень выраженности дисбиотических изменений кишечника в зависимости от продолжительности заболевания в каждой конкретной группе. Дисбиотические нарушения статистически достоверно наиболее выражены были в 3-й группе больных с продолжительностью заболевания свыше 10 лет, как в основной группе, так и в группе сравнения, относительно группы контроля (p<0,05). В основной группе изменения более выражены, чем в группе сравнения, за счет наличия у больных сопутствующей НАЖБП (рис. 1).

до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет

Примечание: * – р<0,05 при сравнении основной группы с группой контроля; ** – р<0,05 при сравнении между группой сравнения и группой контроля.

Рис. 1. Дисбиоз (бактериологическое исследование кала) в зависимости от продолжительности заболеваний, %

Для более глубокого анализа дисбиотических нарушений была проведена газожидкостная хроматография (ГЖХ) с определением КЖК, естественных метаболитов микрофлоры кишечника в кале и в сыворотке крови у больных ДС с НАЖБП.

Таблица 1

Абсолютное и относительное содержание КЖК в кале у больных основной группы и в норме

|

Группа |

|

Суммарная концентрация С2–С6 кислот |

С2 |

С3 |

С4 |

АИ |

iC5/C5 |

р (изоCn) |

|

Норма |

Абс. |

9,31±2,15 |

5,28±1,19 |

1,27±0,92 |

1,25±0,65 |

– |

– |

0,612±0,09 |

|

Отн. |

1 |

0,629±0,005 |

0,186±0,005 |

0,171±0,004 |

–0,569 ±0,013 |

1,396±0,128 |

||

|

1-я группа |

Абс. |

6,95±3,54 |

2,92±0,986 |

1,14±0,274 |

1,02±0,321 |

– |

– |

0,498±0,021 |

|

Отн. |

1 |

0,601±0,018* |

0,198±0,008* |

0,182±0,008* |

–0,611 ±0,019* |

2,014±0,897 |

0,065±0,012* |

|

|

2-я группа |

Абс. |

4,98±2,96* |

1,95±0,87 |

0,87±0,245 |

0,96±0,21 |

– |

– |

0,514±0,025 |

|

Отн. |

1 |

0,568±0,002* |

0,214±0,012* |

0,199±0,010* |

–0,732 ±0,021 * |

2,841±1,117* |

0,081±0,013* |

|

|

3-я группа |

Абс. |

2,75±1,92*,** |

0,973±0,642 |

0,561±0,198 |

0,548±0,187 |

– |

– |

0,394±0,021 |

|

Отн. |

1 |

0,499±0,002*,** |

0,243±0,018*,** |

0,235±0,012*,** |

–0,972±0,026 *,** |

4,981±2,012*,** |

0,097±0,011*,** |

Примечание: M±m для p<0,05, * – р<0,05 при сравнении с группой нормы; ** – р<0,05 при сравнении между группами.

В процессе изучения абсолютного содержания КЖК в кале у больных ДС с НАЖБП в исследуемых группах нами были выявлены отличные от нормы отклонения концентраций кислот. Абсолютные концентрации КЖК (Σ(С2-С6)) могут быть продемонстрированы следующим рядом: Σ(С2-С6) Норма > Σ(С2-С6) 1-я группа > Σ(С2-С6) 2-я группа > Σ(С2-С6) 3-я группа (9,31±2,15 > 6,95±3,54 > 4,98±2,96 > 2,75±1,92 мг/г). Суммарная концентрация КЖК во всех группах значительно снижена по сравнению с нормой за счет уменьшения абсолютного содержания в основном уксусной, пропионовой и масляной кислот (С2, С3, С4), так как данные кислоты играют большую роль в формировании общего пула КЖК. Для этого было рассчитано относительное содержание данных кислот с числом углеродных атомов С2–С4, представленное в таблице 1.

Как видно из представленных данных, у больных ДС с НАЖБП выявлены снижение показателей относительного содержания уксусной кислоты, повышение долей пропионовой и масляной кислот (табл. 1). Полученные показатели кислот указывают на увеличение численности анаэробного звена микрофлоры, представленного в основном популяциями микроорганизмов родов Bacteroides, пропионибактерий (продуцирующих пропионовую кислоту) и Clostridium, эубактерий, фузобактерий, копрококков (основных продуцентов масляной кислоты), причем их факультативных и остаточных штаммов. К этому же выводу приводит анализ модификации окислительно-восстановительного потенциала, параметры которого смещаются в область резко отрицательных значений, причем у больных 3-й группы (максимальная длительность) данное смещение более выражено. При данных значениях АИ происходит угнетение жизнедеятельности облигатных анаэробов (в частности, бифидо- и лактобактерий).

Таким образом, при исследовании абсолютного содержания КЖК в кале у больных ДС с НАЖБП выявлено снижение концентраций как отдельных КЖК, так и их суммарного количества, что указывает на уменьшении функциональной активности и численности облигатной микрофлоры кишечника. Выраженность изменений усугубляется с продолжительностью заболеваний в основной группе относительно группы контроля (p<0,05).

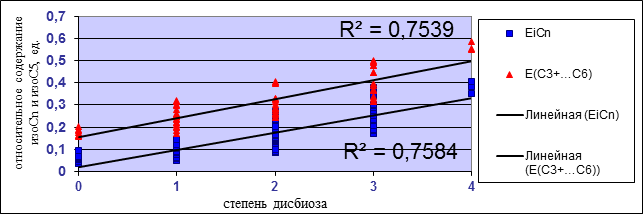

В соответствии с полученными данными были рассчитаны коэффициенты корреляции между степенью выраженности изменений микробиоценоза кишечника, установленных по результатам бактериологического исследования кала, и изменениями суммарного относительного содержания изокислот (изоСn) и отдельно изовалериановой кислоты (изоС5) (увеличение связано с активизацией гемолитических штаммов аэробов – E. coli, стрептококков и иных и анаэробных микроорганизмов, в частности гемолитических штаммов клостридий). Установлена прямая зависимость изменений данных параметров. Коэффициенты корреляции составили r1=0,86 и r2=0,87 соответственно (рис. 2).

Рис. 2. Изучение корреляции относительного содержания изоСn и изоС5 в кале и степени выраженности дисбактериоза (по результатам микробиологического исследования кала)

Абсолютные концентрации КЖК (Σ(С2-С6)) в сыворотке крови могут быть продемонстрированы следующим рядом: Σ(С2-С6) 3-я группа > Σ(С2-С6) 2-я группа > Σ(С2-С6) 1-я группа > Σ(С2-6) Норма (0,308±0,013 >0,244±0,016 > 0,196±0,012 > 0,187±0,012 мг/мл). Повышение абсолютной концентрации КЖК (С2–С6) отмечается за счет увеличения абсолютной концентрации уксусной кислоты (С2), наиболее выраженного в 3-й группе. Полученные цифры в результате изучения относительного содержания кислот (С2–С4) в сыворотке крови у больных исследуемых групп представлены в таблице 2. Как видно из представленных данных, у больных ДС с НАЖБП отмечается повышение относительного содержания уксусной кислоты при снижении долей пропионовой и масляной кислот (табл. 2).

При увеличении продолжительности как основного, так и сопутствующего заболеваний происходит усугубление модификации параметров КЖК и в сыворотке крови и в кале, что коррелирует с клиническими проявлениями основного заболевания (рецидивы дерматомикоза стоп были в 2,3 и 1,9 раза чаще у больных 3-й группы по сравнению с больными 1-й и 2-й групп; большая интенсивность площади распространения патологического процесса у больных 3-й группы (площадь поражения в 3-й группе составляла 81–100%).

Таблица 2

Абсолютное и относительное содержание КЖК в сыворотке крови у больных основной группы и в норме

|

Группа |

Абс./ отн. |

Суммарная концентрация С2–С6 кислот |

С2 |

С3 |

С4 |

р (изоСn) |

ИзоС5 |

|

Норма |

Абс. |

0,159±0,009 |

0,019±0,005 |

0,004±0,001 |

0,007±0,002 |

0,005±0,001 |

|

|

Отн. |

1 |

0,901±0,005 |

0,068±0,004 |

0,021±0,003 |

0,038±0,006 |

0,017±0,002 |

|

|

1-я группа |

Абс. |

0,196±0,012 |

0,168±0,012 |

0,011±0,004 |

0,006±0,002 |

0,005±0,002 |

0,002±0,001 |

|

Отн. |

1 |

0,903±0,005 |

0,062±0,007 |

0,021±0,004 |

0,034±0,008 |

0,014±0,003 |

|

|

2-я группа |

Абс. |

0,244±0,016* |

0,221±0,011* |

0,009±0,004 |

0,005±0,003 |

0,007±0,002 |

0,005±0,002 |

|

Отн. |

1 |

0,919±0,006*,** |

0,058±0,003*,** |

0,019±0,003*,** |

0,031±0,004 |

0,012±0,002 |

|

|

3-я группа |

Абс. |

0,308±0,013* |

0,318±0,012* |

0,008±0,005 |

0,004±0,001 |

0,011±0,002 |

0,006±0,002 |

|

Отн. |

1 |

0,928±0,006*,** |

0,041±0,002*,** |

0,014±0,002*,** |

0,028±0,004 |

0,016±0,002 |

Примечание: M±m, р<0,05, * – р<0,05 при сравнении показателей с нормой; ** – р<0,05 при сравнении между группами.

Заключение. У больных ДС с НАЖБП выявлены нарушения микробиоценоза кишечника. Данные нарушения являются следствием наличия у больных ДС сопутствующей НАЖБП, которая в свою очередь может активно поддерживать патологический грибковый процесс. Установленные нарушения метаболической активности КЖК в кале у больных ДС с НАЖБП указывают на уменьшение облигатной микрофлоры кишечника и увеличение и активацию условно-патогенных штаммов, возрастающих прямо пропорционально длительности как основного, так и сопутствующего заболеваний. Данные нарушения микробиоценоза кишечника ведут к снижению общего и местного иммунитета, повышая риск заражения микотической инфекцией, низкой эффективности противогрибковой терапии, частым рецидивам дерматомикозов стоп и торпидному течению.

Также установлено, что у больных ДС с НАЖБП происходит нарастание абсолютной концентрации КЖК (С2–С6) в сыворотке крови по сравнению с практически здоровыми лицами, что можно связать с функциональной несостоятельностью гепатоцита адекватно метаболизировать вышеуказанные КЖК, тем самым повышая токсическую нагрузку на печень. Поэтому нарушения кишечного микробиоценоза, ассоциированного с НАЖБП, диктуют необходимость использования энтеро- и гепатопротективных препаратов в комплексном лечении больных ДС, особенно при его длительном течении.

Библиографическая ссылка

Хисматуллина З.Р., Власова Н.А., Рустамханова Г.Р. МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА У БОЛЬНЫХ ДЕРМАТОМИКОЗОМ СТОП НА ФОНЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30239 (дата обращения: 30.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30239