Для синдрома дисплазии соединительной ткани характерно поражение сердечно-сосудистой системы в виде различных аномалий строения камер сердца, клапанного аппарата, расширения корня аорты, нарушений ритма и проводимости сердца [1-3]. Электрокардиографические (ЭКГ) изменения при данном синдроме проявляются чаще всего удлинением QT или метаболическими нарушениями миокарда [4; 5]. Ишемические ЭКГ-критерии у лиц с недифференцированной дисплазией соединительной ткани встречаются достаточно редко, что вызывает диагностические трудности и неверную тактику ведения таких пациентов.

Клинический случай. Пациент Б., 26 лет, сотрудник отдела Министерства внутренних дел, поступил в клинику в связи с выявленными при профилактическом осмотре изменениями на ЭКГ. Жалоб у пациента при поступлении не было. Патологические шумы в прекардиальной области, на сосудах шеи и брюшном отделе аорты не регистрировались. Курит до 1 пачки в сутки в течение 5-6 лет, алкоголь употребляет 1-2 раза в месяц. Указаний в анамнезе на повышение артериального давления (АД) не было. При объективном осмотре: телосложение астеническое, удовлетворительного питания, индекс массы тела по Кетле равен 23. Со стороны грудной клетки имелась асимметрия в виде выбухания левой половины и умеренный кифосколиоз шейно-грудного отдела позвоночника (рис. 1, 2).

Рис. 1. Конституция пациента Б. Рис. 2. Рентгенография грудной клетки

Результаты проведенных исследований

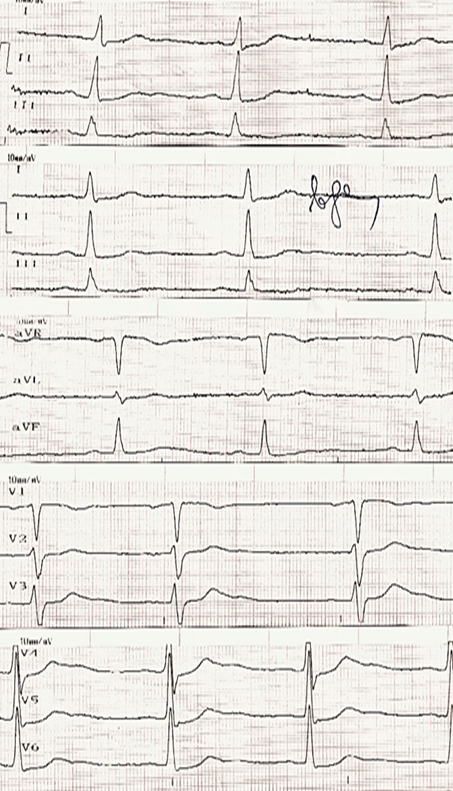

Регистрация ЭКГ при поступлении: синусовый ритм с числом сердечных сокращений (ЧСС) 65 ударов в 1 минуту. Р=0,10 мсек; QRS=0,36 мсек; растянутость и депрессия сегмента ST в I, II, AVF, V4 – V6 отведениях до 0,5 мм; зубец Т сглажен во всех отведениях, SV1 > SV2. Заключение: гипертрофия левого предсердия и умеренная нагрузка на левый желудочек. Диффузные изменения миокарда (рис. 3).

Рис. 3. ЭКГ покоя

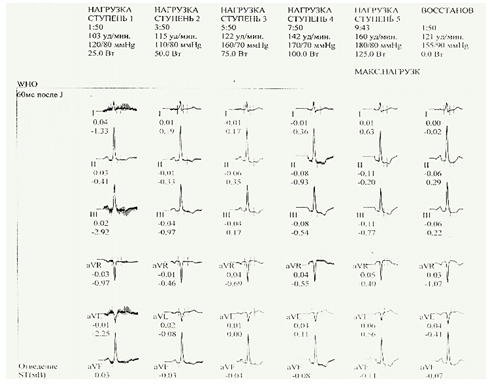

Велоэргометрия (нагрузочная проба): достигнута нагрузка 82% по ЧСС (160 ударов в 1 мин.). На 3 ступени нагрузки (150 вт) во II, III, aVF, V3 – V6 отведениях появилась горизонтальная депрессия сегмента ST до 1,0–3,0 мм в сочетании с (-/+) зубцом Т. Жалоб нет, ЭКГ восстановилась на 3 минуте покоя, тип реакции АД на нагрузку дистонический, толерантность к физической нагрузке высокая. Нагрузочный тест оценен как положительный (рис. 4).

Рис. 4. ЭКГ при нагрузочной пробе

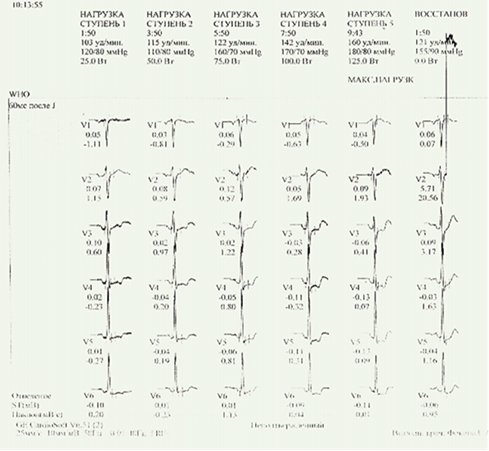

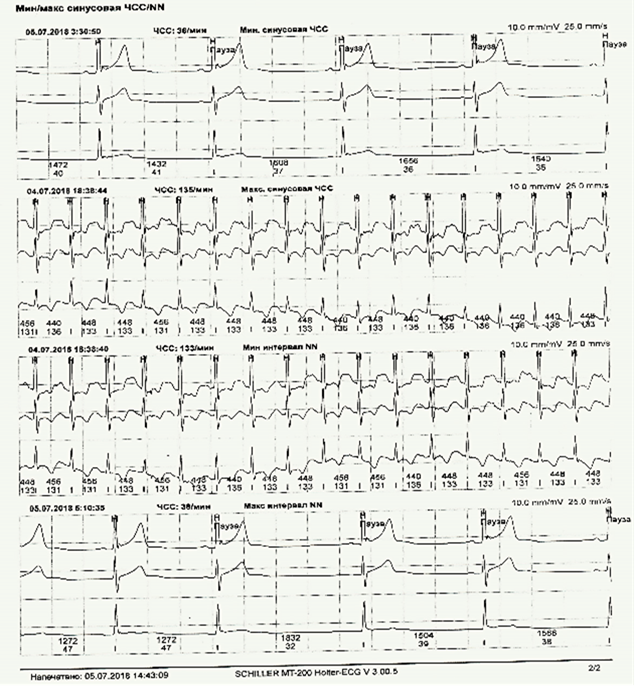

Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ): регистрировался синусовый ритм с ЧСС 36–135 в 1 мин. Средняя ЧСС днем составила 63 удара в 1 мин.; средняя ЧСС ночью – 47 ударов в 1 мин., минимальная ЧСС ночью - 36 ударов в 1 мин. Циркадный индекс = 1,34. Зарегистрировано 1767 пауз более 1,5 сек.: днем - 3 (менее 1 в час), ночью – 1764 (менее 196 в час). Максимальная пауза до 1832 мсек имелась в 05:10:35 час. Выполнены три физические нагрузки с максимальной ЧСС до 135 ударов в 1 мин. На фоне максимального увеличения ЧСС регистрировалась депрессия сегмента ST в I и II стандартных отведениях до 3 мм и инверсия зубца Т в 3 отведении (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент ХМ ЭКГ

Суточное мониторирование АД: наблюдалась лабильная диастолическая артериальная гипертензия в ночное время, высокая вариабельность систолического АД (САД) в дневное время, уровень диастолического АД (ДАД) в течение суток был в норме. Величина утреннего подъема СAД и ДАД в норме. Степень ночного снижения САД и ДАД достаточная (диппер).

Протокол эхокардиоскопии (ЭХОКС): левый желудочек (ЛЖ) - конечный диастолический размер =5,3 см; конечный диастолический объем ЛЖ =136 мл, зоны гипо- и акинезии не выявлены. Фракция выброса по Симпсону =67%. Индекс массы миокарда =97 г/м2, масса миокарда левого желудочка – 205 г. Объем левого предсердия =46 см3. Дополнительные (срединные, верхушечные) хорды в полости левого желудочка. Просвет аорты на уровне синуса Вальсальвы составил 3,9 см. Базальный размер правого желудочка равнялся 3,6 см. Трикуспидальная и митральная регургитация 1 степени (до 0,4 мм). Систолическое давление в легочной артерии =23 мм рт. ст. Заключение: глобальная функция ЛЖ сохранена. Пролапс митрального клапана 1 степени с регургитацией 1 степени. Трикуспидальная регургитация 1 степени. Умеренная дилатация корня аорты. Дополнительные (срединная и верхушечная) хорды в полости левого желудочка.

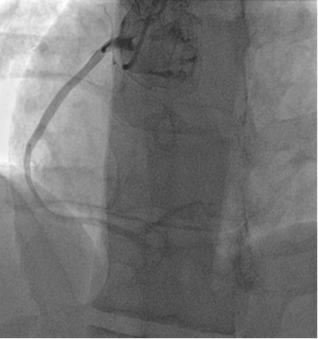

Коронароангиография (КАГ): тип кровоснабжения миокарда – правый. Стенозов в коронарных артериях нет (рис. 6).

Рис. 6. Коронароангиография пациента Б.

Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, почки, надпочечники, поджелудочная железа) - вариант нормы.

Офтальмолог: миопия слабой степени.

Лабораторные исследования: гемоглобин – 154 г/л; гематокрит – 44%; лейкоциты – 6,1х109л; тромбоциты – 227х109л; СОЭ =11 мм/час; общий холестерин – 5,1 ммоль/л; калий - 4,3 ммоль/л; креатинин - 92 мкмоль/л; С-реактивный белок - 1,8 мг/л; аланинаминотрансфераза - 16 ЕД/л; аспартатаминотрансфераза - 19 ЕД/л; билирубин - 22 мкмоль/л; глюкоза - 4,2 ммоль/л; маркеры гепатитов HBsAg (скрининг) и anti-HCV Ig M,G (скрининг) – не обнаружены, RW ИФА - отрицательна, ИФА ВИЧ – не обнаружен. Анализ мочи без особенностей.

Обсуждение. У молодого человека с синдромом дисплазии соединительной ткани, подтвержденного наличием добавочных хорд левого желудочка сердца, пролапсом клапанов, расширением корня аорты, вегетативной дисфункцией синусового узла и деформацией грудной клетки выявлены диффузные изменения миокарда на ЭКГ покоя и выраженная депрессия сегмента ST на высоте физической нагрузки. Это привело к трудностям в интерпретации полученных ишемических ЭКГ-критериев и потребовало проведения КАГ для исключения ишемической болезни сердца. Отсутствие стенозов в коронарных артериях подтвердило некоронарогенное поражение миокарда, что позволило выставить диагноз диспластического сердца по типу метаболической кардиомиопатии с неспецифическими изменениями ЭКГ. Профессиональная пригодность пациента по здоровью оценена как сомнительная, так как в рассматриваемом случае малые аномалии сердца увеличивают риск внезапной кардиальной смерти [6]. Рекомендованы прием метаболической терапии [7] (препараты магния, ранолазин, мексидол) и необходимость диспансерного наблюдения у кардиолога.

Заключение. Иллюстрация данного клинического случая показывает, что в настоящее время для стратификации рисков необходимы дальнейшие клинические наблюдения за пациентами с диспластическим сердцем и продолжение изучения особенностей патоморфологических изменений миокарда при синдроме дисплазии соединительной ткани.

Библиографическая ссылка

Вардугина Н.Г., Крылатов А.С., Соколова Н.И. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29112 (дата обращения: 02.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.29112