Ригидный спондилодез является одним из частых вариантов хирургического лечения дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника, несмотря на высокие риски развития дегенерации смежных сегментов, значимое повреждение паравертебральных тканей, формирование хронического болевого синдрома в нижней части спины вторичного (некомпрессионного) происхождения и развитие псевдоартроза [1].

Установлено, что дорзальные декомпрессивно-стабилизирующие вмешательства способствуют отеку и жировому перерождению мышечной ткани, ее истончению и атрофии, что подтверждается по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) [2]. Учитывая существенное ограничение информативности при проведении МРТ в послеоперационном периоде за счет ферромагнитного эффекта установленных металлоконструкций, расчет площади поперечного сечения мышцы по сравнению с мультиспиральной компьютерной томографией является более достоверным [3]. Считается, что поясничная многораздельная мышца (m. multifidus lumborum) является основой стабильности поясничного отдела позвоночника, имеет наибольший поперечный размер и ближайшее расположение к задним структурам позвоночника [2]. Указанная мышца наиболее уязвима к повреждению при дорзальной хирургии, так как иннервируется только медиальной ветвью дорзальной части спинномозгового нерва одноименной стороны. Поэтому выполнение классического срединного доступа, помимо прямого повреждения многораздельной мышцы, сопровождается ее денервацией и протяженной селективной атрофией с уменьшением общей площади поперечного сечения [4].

Ряд исследований подтвердил преимущество минимально инвазивных параспинальных доступов перед срединными в виде меньшей тракции мягких тканей и сохранения иннервации паравертебральных мышц [2, 5]. Remes V. с соавт. [6] отметили схожие атрофические изменения паравертебральной мускулатуры после проведения передних, заднебоковых и задних декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств за счет изменения двигательной активности пациентов после операции. Сравнения вышеуказанных параметров при выполнении многоуровневых хирургических вмешательств у пациентов с дегенеративными заболеваниями в специализированной литературе отсутствуют.

Целью исследования явилось проведение сравнительного анализа результатов хирургического лечения пациентов с многоуровневыми дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника при использовании методик минимально инвазивного и открытого трансфораминального межтелового спондилодеза.

Материалы и методы исследования

В проспективное нерандомизированное когортное одноцентровое исследование включены 127 пациентов c симптоматичными многоуровневыми дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника (2 смежных позвоночно-двигательных сегмента) и контрлатеральным расположением патологического процесса, которым проведены декомпрессивно-стабилизирующие хирургические вмешательства в период с января 2014 г. по декабрь 2017 г. Исследование одобрено этическим комитетом Иркутского ГМУ (протокол № 3 от 18.12.2013 г.). Для части пациентов, включенных в исследование, минимальный период наблюдения составил 12 месяцев, а максимальный – 58 месяцев. Средний послеоперационный катамнез (медиана) составил 24 месяца для пациентов обеих групп.

В зависимости от способа хирургического вмешательства выделено 2 группы пациентов: в I (Open-TLIF, n=59) проводились реконструкция позвоночного канала, дискэктомия, поэтапный трансфораминальный межтеловой спондилодез, открытая транспедикулярная стабилизация из срединного доступа с двухсторонним скелетированием паравертебральных тканей. Во второй группе (MIS-TLIF, n=68) осуществлялся параспинальный доступ на расстоянии 2,5–3,0 см от срединной линии с последовательной установкой тубулярного ретрактора на смежных сегментах для реконструкции позвоночного канала, дискэктомии, трансфораминальной имплантации межтеловых кейджей, симультанной транспедикулярной стабилизации.

Клинические параметры изучались по уровню болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника на основании визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и функционального статуса по индексу Освестри (ODI) до операции, при выписке, через 12 и 24 месяца после операции.

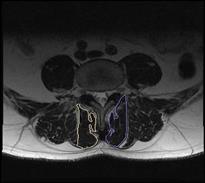

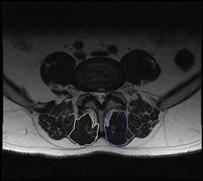

Нейровизуализационные данные получены с помощью аппарата МРТ Siemens Magnetom Essenza 1,5 Т. Для определения границ и вычисления площади многораздельной мышцы использовали аксиальные МРТ-граммы в Т2-режиме ВИ с помощью программного обеспечения MultiVox DICOM Viewer двумя рентгенологами, которые были ослеплены в отношении типа проведенной операции. В ручном режиме осуществлялись выделение m. multifidus lumborum по ее анатомическим ориентирам, подсчет площади поперечного сечения мышцы проводился программой автоматически внутри выделенной области (рис. 1 а, б, в). Итоговые изменения (разница показателей до и после операции) подсчитывались как суммарные значения с правой и левой сторон одноименного уровня.

Рис. 1. Сагиттальные МРТ-граммы поясничного отдела позвоночника, светлым цветом выделена правая многораздельная мышца, темным цветом выделена левая многораздельная мышца на уровне: а – LIII-LIV, б – LIV-LV, в – LV-SI

Статистическая обработка результатов исследования проведена на персональном компьютере с использованием программы Statistica 8,0. Использованы критерии непараметрической статистики: Манна–Уитни (M-U) для межгруппового сравнения, критерий Вилкоксона (W) для зависимых выборок, хи-квадрат Пирсона (χ2) для биноминальных признаков, в качестве нижней границы достоверности принят уровень p<0,05. Полученные результаты представлены медианой, значениями 1-го и 3-го квартилей – Me (Q25;Q75).

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты

Общие сведения о пациентах исследуемых групп представлены в таблице 1. Установлено, что анализируемые группы по полу, возрасту, конституциональным особенностям и дооперационным клиническим данным были сопоставимыми.

Таблица 1

Исходные данные о пациентах исследуемых групп

|

Критерии |

Группа I (n=59) |

Группа II (n=68) |

р |

|

Возраст (лет), Ме (Q25;Q75) |

43 (35;56) |

45 (34;57) |

0,35 |

|

Пол [(муж/ жен), % муж] |

39/20 (66,1) |

47/21 (69,1) |

0,23 |

|

ИМТ (кг/м2) |

25,7 (23,9;27,1) |

25,3 (23,5;27,4) |

0,78 |

|

ВАШ поясничный отдел, мм, Ме (Q25;Q75) |

81 (71;88) |

83 (73;89) |

0,47 |

|

ODI, %, Ме (Q25;Q75) |

82 (70;86) |

84 (68;90) |

0,19 |

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; р – уровень статистической значимости; ВАШ – визуально-аналоговая шкала боли; ODI – функциональный статус Освестри

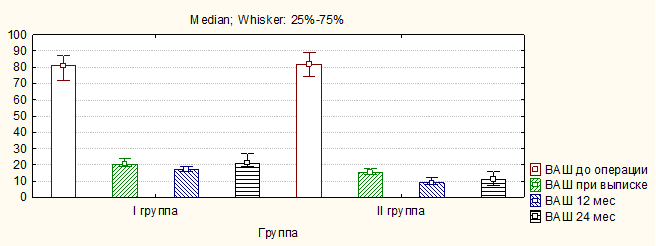

В обеих группах отмечено значимое снижение уровня болевого синдрома (pW<0,001). При анализе изменения выраженности болевого синдрома в поясничном отделе в динамике зарегистрированы значительно меньшие показатели по ВАШ во II группе (pM-U<0,001), что обусловлено снижением ятрогенного повреждения паравертебральных тканей при доступе и выполнении всех этапов декомпрессивно-стабилизирующего вмешательства (рис. 2).

Рис. 2. Изменение уровня болевого синдрома по ВАШ (0–100 мм) в поясничном отделе позвоночника в группах исследуемых пациентов

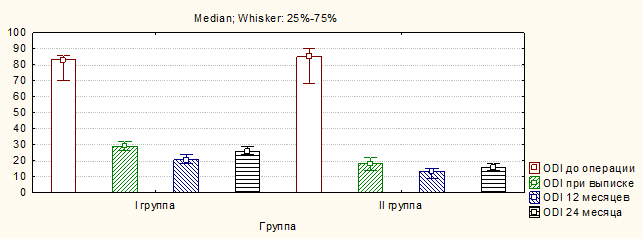

У всех исследуемых пациентов зарегистрировано улучшение функциональной активности (pW<0,001). При сравнении функционального статуса по ODI при выписке, через 12 и 24 месяцев верифицированы значимо лучшие показатели во II группе (pM-U<0,001), что связано с сохранением функционального состояния паравертебральных мышц и двигательной активности пациентов (рис. 3).

Рис. 3. Изменение уровня функционального статуса по ODI (0—100 %) в исследуемых группах пациентов

В ходе исследования в обеих группах не обнаружено неблагоприятных последствий, связанных с непосредственной установкой стабилизирующих конструкций. При сравнительном анализе количества послеоперационных осложнений выявлено их статистически значимо большее число в группе I (pM-U=0,004): после Open-TLIF отмечено 17 (28,8%) осложнений – повреждение твердой мозговой оболочки, инфекция области хирургического вмешательства, клинически значимая дегенерация на смежном с операцией уровне, формирование псевдоартроза, развитие послеоперационного болевого синдрома, связанного с грубыми рубцово-спаечными изменениями; после MIS-TLIF 5 (7,3%) – повреждение твердой мозговой оболочки, клинически значимая дегенерация на смежном с операцией уровне, формирование псевдоартроза.

Полученные характеристики изменения состояния многораздельной мышцы на оперированных и смежном уровнях представлены в таблице 2. При сравнительной оценке площади многораздельной мышцы по МРТ поясничного отдела позвоночника до операции и в отдаленном послеоперационном периоде (в среднем через 24 месяца) отмечена статистически значимая мышечная атрофия в I группе пациентов (в среднем более 50%) по сравнению со II группой (не более 15 %) (pM-U<0,001).

Таблица 2

Изменения многораздельной мышцы у пациентов исследуемых групп

|

Площадь мышц, см2 Ме (Q25;Q75) |

Группа I (n=59) |

Группа II (n=68) |

||||

|

До операции |

Отдаленный период |

Изменения % |

До операции |

Отдаленный период |

Изменения % |

|

|

Нижележащий уровень операции |

6,2 (5,3;7,1) |

3,0 (2,2;3,8)* |

51,6 % |

7,3 (6,4;7,9) |

6,3 (6,1;7,2)* |

13,7 % |

|

Вышележащий уровень операции |

6,7 (5,6;7,4) |

2,9 (1,8;3,3)* |

56,7 % |

7,1 (6,7;7,8) |

6,2 (6,0;7,0)* |

12,7 % |

|

Смежный с операцией уровень |

6,9 (5,8; 7,3) |

5,8 (5,1;6,2)* |

15,9 % |

7,2 (6,6;7,9) |

7,0 (6,3;7,8)* |

2,8 % |

Примечание: * – показаны значения, имеющие статистически значимые различия

Обсуждение

Минимально инвазивная хирургия позвоночника является ведущим направлением в спинальной хирургии и разработана для оптимизации клинических и рентгенологических исходов путем снижения ятрогенной агрессии в отношении кожного покрова, паравертебральных мягких тканей и костных структур [6, 7].

Традиционный срединный доступ с двухсторонним скелетированием паравертебральных мышц сопровождается атрофией и грубым повреждением многораздельной мышцы, которая обеспечивает динамическое равновесие в пояснично-крестцовой области и поддерживает физиологический позвоночно-тазовый баланс [8, 9].

Установлено, что длительное сдавление многораздельной мышцы приводит к внутритканевому повреждению иннервирующей ветви спинального нерва и ишемическому некрозу мышечной ткани [10]. Kim K. с соавт. [11] показали, что ограничение скелетирования мышц от остистых отростков также снижает их атрофию. Waschke A. с соавт. [12] при исследовании 30 пациентов (13 мужчин и 17 женщин) после одноуровневого ригидного спондилодеза из срединного доступа по методике PLIF через 12 месяцев после операции отметили значимое снижение электромиографической моторной активности (p=0,001) и уменьшение объема паравертебральных мышц на 60,4–67,8%.

Ряд исследователей подтвердили большую мышечную атрофию и жировую дегенерацию одноуровневого открытого PLIF в отличие от MIS-TLIF. Так, остаточный объем многораздельной мышцы в отдаленном послеоперационном периоде составил 58,1–63,2% и 87,8–91,4% соответственно [2, 13].

Показано, что меньшая хирургическая агрессия способствует лучшему клиническому исходу операции [13, 14]. Fan S. с соавт. [15] установили через 1 год лучшие клинические параметры после выполнения MIS-PLIF по сравнению с Open-PLIF. При этом Putzier M. с соавт. [16] не выявили статистически значимых различий в клинических исходах по ВАШ и ODI между открытой PLIF и MIS-TLIF, аналогичные результаты получены Hung C. с соавт. [17].

Несмотря на меньшую тракцию паравертебральных тканей и риски развития повреждения невральных структур по сравнению с Open-PLIF, методика Open-TLIF также сопряжена со значимой денервацией многораздельной мышцы и ее послеоперационной атрофией [3]. В связи с этим разработка параспинального доступа и применение транскутанной транспедикулярной стабилизации являются технологиями, направленными на снижение ятрогенной хирургической травматизации тканей [1, 4].

Так, Li Y. с соавт. [18] при сравнении односегментарной Open-TLIF и MIS-TLIF установили лучшие показатели снижения уровня болевого синдрома, восстановления качества жизни и меньшую атрофию паравертебральных мышц при использовании минимально инвазивных технологий в среднем катамнезе 54,4±5,9 месяца.

Тем не менее в настоящее время остается открытым вопрос о влиянии вида оперативного вмешательства на мышечную атрофию. Min S. с соавт. [19] и Wang H. с соавт. [20] свидетельствуют о сопоставимом уровне атрофии паравертебральных мышц через 1 год после операции вне зависимости от вида дорзальных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств. А экспериментальное исследование Kim Y. с соавт. [21] указывает на вероятное влияние на атрофию многораздельной мышцы именно самой ригидной стабилизации за счет изменения мышечной активности и ее приспособления к ятрогенной стабильности позвоночных сегментов. Кроме того, выяснено, что исходная мышечная атрофия, подтвержденная нейровизуализационными данными, значимо влияет на выраженность болевого синдрома в поясничном отделе и функциональную активность пациентов [21, 22].

Кроме этого, информации о сравнении клинической эффективности и степени повреждения паравертебральных тканей при использовании полисегментарных минимально инвазивных и открытых методик трансфораминального поясничного межтелового спондилодеза с транспедикулярной стабилизацией в специализированной литературе не выявлено.

В проведенном исследовании во всех случаях отмечены значимый регресс дооперационного болевого синдрома и восстановление качества жизни в катамнезе. При этом выяснено, что выполнение многоуровневого MIS-TLIF позволило добиться лучших клинических исходов и меньшей атрофии многораздельной мышцы в среднем через 24 месяца после операции по сравнению с методикой Open-TLIF.

Заключение. Минимально инвазивный трансфораминальный поясничный межтеловой спондилодез при контрлатеральном расположении патологического процесса позволяет значительно снизить повреждение многораздельной мышцы с сохранением ее площади, сократить риски развития неблагоприятных периоперационных последствий, а также значимо снизить уровень болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника и улучшить функциональный статус в отдаленном послеоперационном периоде в сравнении с двухуровневой ригидной стабилизацией, выполненной из срединного доступа.

Библиографическая ссылка

Бывальцев В.А., Калинин А.А., Шепелев В.В., Пестряков Ю.Я. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МНОГОУРОВНЕВЫМИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИК МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОГО И ОТКРЫТОГО ТРАНСФОРАМИНАЛЬНОГО МЕЖТЕЛОВОГО СПОНДИЛОДЕЗА // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29084 (дата обращения: 02.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.29084