Эпидемиологические исследования показали повышенную распространенность воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), которая коррелирует с повышенным потреблением животных жиров и n-6 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) [1]. Жирные кислоты, в частности n-3 и n-6 ПНЖК, опосредуют ряд ключевых биологических процессов, включая эйкозаноидное продуцирование, воспаление, физиологические процессы в клеточной мембране, регуляцию и экспрессию генов [2]. Показано, что длинноцепочечные диетические n-3 ПНЖК ингибируют экспрессию генов, которые активируют воспалительные процессы [3]. Механизм, с помощью которого жирные кислоты влияют на течение ВЗК, до конца не понят, но было высказано предположение, что n-6 ПНЖК способствуют провоспалительным цитокинам через метаболизм арахидоновой кислоты (АА) [4; 5]. Кроме того, n-3 ПНЖК обладают противовоспалительными свойствами, включая смещение арахидоновой кислоты из клеточной мембраны с последующим снижением уровня ее производных, влияют на изменчивость клеточной мембраны и способность связывания белка и ингибирование NF-κ B и его ядерных мишеней [6]. Недавнее исследование выявило специфические метаболиты арахидоновой кислоты - простагландины E2 и D2, тромбоксан B2 и гидропероксиэкосатетраеновые кислоты (HETE) - повышенными в ткани толстой кишки при язвенном колите и прогнозирующими воспаление толстой кишки [7].

Цель работы - исследовать изменения жирнокислотного состава мембран эритроцитов и сыворотки крови у пациентов с язвенным колитом (ЯК) и болезнью Крона (БК) для возможного использования в целях дифференциальной диагностики.

Материал и методы исследования. Обследовано 18 пациентов с язвенным колитом (33,6 ± 4,9 года), 19 – с болезнью Крона (34,5 ± 6,2 года) и 20 здоровых лиц (32,9 ± 5,7 года). Клинико-инструментальная характеристика обследованных групп представлена в таблице 1. Группы пациентов с ВЗК были сопоставимы по возрасту, полу. Длительность заболевания у преобладающей части пациентов обеих групп оказалась более трех лет (в 66,7% случаев - у пациентов с язвенным колитом и в 73,3% - у больных с болезнью Крона). У более половины пациентов в обеих группах с ВЗК отмечена средняя степень тяжести заболевания, оставшиеся больные имели легкое течение заболевания.

Таблица 1

Клинико-инструментальная характеристика обследованных групп

|

Параметры |

Исследуемые группы |

||

|

Группа сравнения (n=20) |

Группа пациентов с язвенным колитом (ЯК) (n=18) |

Группа пациентов с болезнью Крона (БК) (n=19) |

|

|

Возраст (лет) |

32,9 ± 5,7 |

33,6 ± 4,9 |

34,5 ± 6,2 |

|

Пол (чел., мужчины / женщины) |

10/10 |

9/9 |

10/9 |

|

Курение (чел., %) |

2 (10%) |

2 (11,1%) |

3 (15%) |

|

Длительность заболевания (годы) > 3 1-3 |

- |

12 (66,7%) 6 (33,3%) |

14 (73,7%) 5 (26,3%) |

|

Степень тяжести легкая средняя |

- |

8 (44,4%) 10 (55,6%) |

9 (47,4%) 10 (52,6%) |

|

Эндоскопическая активность минимальная умеренная |

- |

7 (38,9%) 11 (61,1%) |

7 (36,8%) 12 (63,2%) |

|

Локализация проктит и проктосигмоидит левосторонний колит илеоколит колит |

- |

12 (66,7%) 6 (33,3%) |

13 (68,4%) 6 (31,6%) |

|

Уровень гемоглобина (г / л) |

136,2 ± 2,8 |

125,1 ± 3,2* |

133,0 ± 2,7^ |

|

Количество лейкоцитов (х 109/л) |

5,8 ± 1,3 |

6,9 ± 2,1 |

6,1 ± 1,8 |

|

Фекальный кальпротектин (мг/г) |

32,1 ± 3,8 |

181,9 ± 12,8** |

176,4 ± 9,5** |

|

С-реактивный белок (мг/л) |

1,1 ± 0,9 |

4,6 ± 2,5** |

5,1 ± 3,1** |

|

Терапия аминосалицилаты иммуномодуляторы |

- |

16 (88,9%) 6 (33,3%) |

17 (89,5%) 8 (42,1%) |

Примечания:

* - достоверность (р) отличия от группы сравнения: * - p<0,05, ** - p<0,001;

^ - достоверность (р) отличия от группы больных с язвенным колитом: ^ - p<0,05.

У большей части пациентов с ВЗК (61,1% с ЯК и 63,2% - с БК) установлена умеренная эндоскопическая активность, у остальных она была минимальной. По локализации процесса у пациентов с язвенным колитом преобладала левосторонняя (проктит, проктосигмоидит, левосторонний колит). При болезни Крона у 68,4% диагностирован илеоколит, в 31,6% случаев – колит. Группы пациентов оказались сопоставимы по уровню маркеров воспаления (достоверно отличаясь от группы сравнения по уровням фекального кальпротектина и С-реактивного белка, p<0,001) и проводимой терапии. Однако уровень гемоглобина у больных с язвенным колитом оказался ниже такового у здоровых лиц и пациентов с болезнью Крона (p<0,05).

В качестве группы сравнения были отобраны пациенты, сопоставимые с основными группами по возрасту и полу без манифестирующей патологии внутренних органов. Пациенты группы сравнения исключались из исследования, если они получали какие-либо добавки омега-3 полиненасыщенных жирных кислот или статины, имели гиперлипидемию, которая могла потребовать лекарственной коррекции, какие-либо значительные отклонения по данным исследования общего анализа крови или биохимии или имели холестериновые камни в желчном пузыре, поскольку вышеописанные факторы оказывают существенное влияние на профиль жирных кислот сыворотки крови и мембран эритроцитов [8].

Исследование состава жирных кислот (ЖК) Эр и СК проведено с помощью ГХ/МС системы на основе трех квадруполей Agilent 7000B (США). Концентрации жирных кислот выражали в относительных процентах. Предел обнаружения жирной кислоты ~ 1 мкг на образец. Подробное описание пробоподготовки для исследования жирных кислот и процесса их определения представлено в работе [9]. Десатуразная активность определялась как соотношение уровней: [дигомо-g-линоленовая ЖК + арахидоновая ЖК] / [линолевая ЖК] или [DGLA + AA]/[LA] как показатель, который отражает активность дельта-6-десатуразы; т.е. индекс дельта-десатурации. Оценивали соотношение суммы эйкозапентаеновой (EPA) и докозапентаеновой (DHA) жирных кислот к арахидоновой кислоте: [EPA+DHA]/[AA].

Для статистического анализа использовано программное обеспечение SPSS, ver. 17. Для сравнения между двумя независимыми группами применялся тест Mann–Whitney U и/или тест хи-квадрат. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости нулевой гипотезы (p) принимался равным 0,05. Ранговые коэффициенты корреляции Спирмена использовались для оценки корреляций между дискретными переменными. Оценка диагностической точности панелей показателей произведена с помощью ROC-анализа.

Исследование выполнено с одобрения Комитета биомедицинской этики Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины - филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (17.12.2018, протокол № 120). Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании.

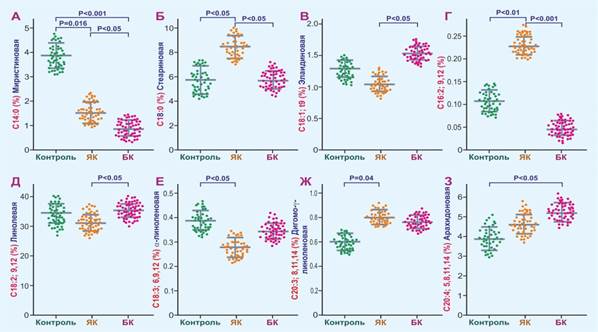

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ уровней жирных кислот в сыворотке крови пациентов с ВЗК позволил выявить разнонаправленные тенденции насыщенных и ненасыщенных ЖК у пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона в сравнении со здоровыми лицами, а также между группами больных с ВЗК (рисунок 1).

Рис. 1. Уровни жирных кислот сыворотки крови в обследованных группах (%)

В сыворотке крови больных с ЯК содержание миристиновой (C14:0), g-линоленовой (C18:3 n-3) было ниже, а стеариновой (C18:0), гексадекадиеновой (C16:2 n-6), дигомо-g-линоленовой (C20:3 n-6), докозапентаеновой (C22:5 n-3), EPA+DHA/AA – выше, чем у здоровых лиц (p<0,001-0,05). У пациентов с болезнью Крона уровни сывороточных миристиновой (C14:0), докозатетраеновой (C22:4 n-6), EPA+DHA/AA оказались достоверно ниже, а арахидоновой кислоты (C20:4 n-6) – выше, чем в группе сравнения (р=0,02-0,001).

При сравнении профиля сывороточных ЖК пациентов с ЯК и БК выявлено, что у больных с язвенным колитом в отличие от пациентов с болезнью Крона достоверно выше содержание миристиновой (C14:0), стеариновой (C18:0), суммы всех насыщенных ЖК, соотношений: насыщенные/ненасыщенные, насыщенные/полиненасыщенные, гексадекадиеновой (C16:2 n-6), докозатетраеновой (C22:4 n-6), докозапентаеновой (C22:5 n-3), докозагексаеновой (C22:6 n-3), EPA+DHA/AA и, напротив, достоверно ниже уровни элаидиновой (С18:1;t9), линолевой (С18:2 n-6), суммы всех ненасыщенных ЖК (р=0,018-0,001). Установлена корреляция уровня стеариновой кислоты у пациентов с язвенным колитом с соотношением омега-3/омега-6 ПНЖК (r=-0,42, p=0,04).

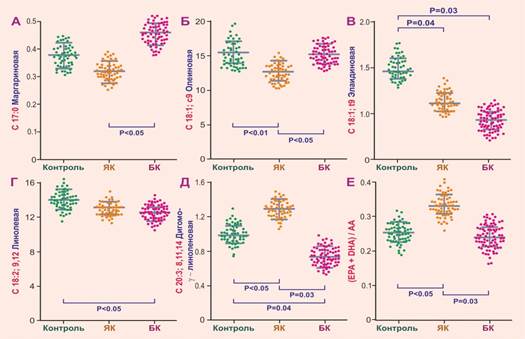

Исследование уровней жирных кислот в мембранах эритроцитов показало значимость как части вышеописанных, так и других ЖК в дифференцировании пациентов с ВЗК от здоровых и между собой. В мембранах эритроцитов больных с ЯК содержание олеиновой (C18:1;с9), элаидиновой (С18:1;t9) ЖК было ниже, а дигомо-g-линоленовой (C20:3 n-6), EPA+DHA/AA – выше, чем у здоровых (p=0,01-0,05) (рисунок 2).

Рис. 2. Уровни жирных кислот мембран эритроцитов в обследованных группах (%)

У пациентов с болезнью Крона уровни эритроцитарных элаидиновой (С18:1;t9), линолевой (С18:2 n-6), дигомо-g-линоленовой (C20:3 n-6) ЖК оказались достоверно ниже, чем в группе сравнения (р=0,03-0,05).

При сравнении профиля эритроцитарных ЖК пациентов с ЯК и БК выявлено, что у больных с язвенным колитом, в отличие от пациентов с болезнью Крона, достоверно выше содержание дигомо-g-линоленовой (C20:3 n-6), EPA+DHA/AA и, напротив, достоверно ниже уровни маргариновой (С17:0) и олеиновой (С18:1;с9) жирных кислот (р=0,03-0,05).

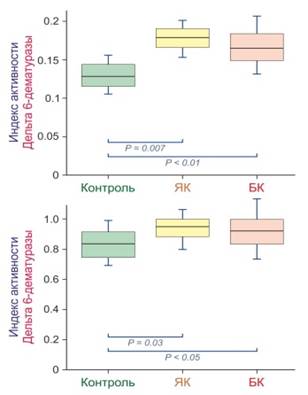

Анализ значения соотношения (DGLA + AA)/LA показал, что средние значения индекса активности дельта-6 десатуразы сыворотки крови и мембран эритроцитов пациентов с ЯК и БК оказались достоверно выше, чем у здоровых обследованных (p =0,007-0,05) (рисунок 3, таблица 2).

Рис. 3. Активность дельта-6 десатуразы в сыворотке крови (верхняя часть рисунка) и в мембранах эритроцитов (нижняя часть рисунка) у пациентов с ВЗК

Анализ суммарного содержания омега-3 и омега-6 ПНЖК в мембранах эритроцитов и сыворотке крови (таблица 2), а также их соотношений у пациентов с ВЗК и здоровых обследованных выявил тенденцию к повышенному уровню омега-3 в мембранах эритроцитов в группе контроля в сравнении с пациентами с ВЗК, в то время как в сыворотке содержание этих ПНЖК оказалось достоверно выше у здоровых лиц, чем у пациентов с язвенным колитом (р< 0,05). В отношении омега-6 ПНЖК соотношение было инверсным: наблюдался тренд к снижению у здоровых как в составе фосфолипидов мембран эритроцитов, так и в сыворотке крови (достоверные различия установлены между уровнями у здоровых лиц и больных с болезнью Крона). Соотношение омега-3/омега-6 ПНЖК оказалось достоверно выше у здоровых в сравнении с пациентами с ВЗК как в мембранах эритроцитов, так и в сыворотке крови (р< 0,01-0,05).

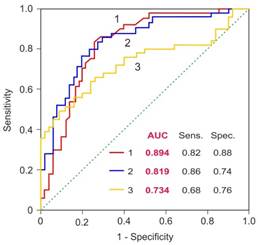

Проведенный ROC-анализ содержания ЖК сыворотки крови и мембран эритроцитов для дифференцирования пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона позволил создать пилотные диагностические панели. Панель 1 позволила дифференцировать пациентов с язвенным колитом от здоровых лиц (AUC 0,894, чувствительность 0,82, специфичность 0,88). Панель 2 (AUC 0,819, чувствительность 0,86, специфичность 0,74) отделяла больных с болезнью Крона от здоровых лиц. Панель 3 (AUC 0,734, чувствительность 0,68, специфичность 0,76) показала высокий потенциал для дифференцирования пациентов с язвенным колитом от таковых с болезнью Крона (рисунок 4). Следует отметить, что перечень жирных кислот, которые оказались значимыми для данных моделей, различались.

Таблица 2

Содержание жирных кислот в мембранах эритроцитов и сыворотке крови у пациентов с ВЗК и в группе сравнения (M±SD) (%)

|

Жирные кислоты (%) |

Мембраны эритроцитов |

Сыворотка крови |

||||||

|

Группа сравне-ния, n=20 (1) |

Группа боль-ных с ЯК, n=18 (2) |

Группа с БК, n=19 (3) |

Крите-рий Манна-Уитни (p) |

Группа сравне-ния, n=20 (1) |

Группа боль-ных с ЯК, n=18 (2) |

Группа с БК, n=19 (3) |

Крите-рий Манна-Уитни (p) |

|

|

Индекс активности дельта-6 десатуразы |

0,82 ± 0,18 |

0,96 ± 0,2 |

0,93 ± 0,23 |

р1-2 = 0,03 р1-3 < 0,05 |

0,13 ± 0,011 |

0,18 ± 0,013 |

0,165 ± 0,012 |

р1-2 = 0,007 р1-3 < 0,01 |

|

Омега-3 |

5,04 ± 3,0 |

4,11 ± 1,72 |

4,03 ± 2,62 |

p>0,1 |

2,67 ± 1,99 |

1,45 ± 0,82 |

1,59 ± 0,91 |

р1-2 < 0,05 |

|

Омега-6 |

25,03 ± 6,79 |

27,81 ± 4,32 |

25,82 ± 8,53 |

p>0,1 |

34,59 ± 8,56 |

37,92 ± 13,3 |

41,66 ± 3,85 |

р1-3= 0,02 |

|

Омега-3/ омега-6 |

0,20 ± 0,09 |

0,14 ± 0,07 |

0,16 ± 0,07 |

р1-2< 0,05 р1-3 < 0,05 |

0,08 ± 0,05 |

0,038 ± 0,02 |

0,04 ± 0,018 |

р1-2 = 0,02 р1-3 < 0,01 |

Панель 1 - ЯК vs здоровые: сыворотка (C14:0, С16:2 n-6, C20:3 n-6, EPA+DHA/AA) + эритроциты (C18:1;с9, С18:1;t9, C20:3 n-6). Панель 2 - БК vs здоровые: сыворотка (C14:0, C20:4 n-6, C22:4 n-6, EPA+DHA/AA) + эритроциты (С18:1;t9, С18:2 n-6, С20:3 n-6). Панель 3 - ЯК vs БК: сыворотка (C14:0, C16:2 n-6, C22:4 n-6, C22:5 n-3, C22:6 n-3, НЖК/ПНЖК, EPA+DHA/AA) + эритроциты (С20:3 n-6, EPA+DHA/AA).

Рис. 4. ROC-анализ для потенциальных биомаркеров для дифференцирования ВЗК

Проведенный анализ выявил наличие достоверных различий в уровнях жирных кислот, относящихся к различным классам (насыщенные, ненасыщенные, полиненасыщенные), в обследованных группах. Обсуждение возможных патогенетических аспектов выявленных различий представляется весьма важным как в свете диагностики, так и коррекции диеты пациентов с ВЗК.

В настоящем пилотном исследовании обнаружены значимые различия в уровнях отдельных омега-6 ПНЖК между группами пациентов с ВЗК и здоровыми субъектами. В группе пациентов с ЯК содержание линолевой кислоты (С18:2 n-6) в сыворотке крови оказалось достоверно выше такового у здоровых лиц (p<0,01) и пациентов с болезнью Крона (p<0,001); при этом в мембранах эритроцитов пациентов с болезнью Крона уровень данной ЖК был значительно ниже, чем у здоровых людей (p<0,05). Эти результаты сопоставимы с результатами исследования Hart et al., которое показало, что высокое потребление линолевой кислоты связано с повышенным риском развития язвенного колита [10]. Вместе с тем в сыворотке крови пациентов с болезнью Крона уровень арахидоновой кислоты (C20:4 n-6) оказался достоверно выше, чем в группе контроля (p<0,05), с тенденцией к повышению по сравнению с больными с язвенным колитом. В исследовании Veglia F. et al. [11] показана роль арахидоновой кислоты в механизме репрограммирования нейтрофилов белком 2, транспортирующим жирные кислоты (FATP2). Появляющиеся в ходе данного процесса полиморфноядерные миелоидные супрессорные клетки (PMN-MDSC) являются патологически активированными нейтрофилами, которые имеют решающее значение для регуляции иммунных реакций, в том числе, вероятно, при ВЗК.

Следует отметить, что уровень дигомо-g-линоленовой кислоты (C20:3 n-6) у пациентов с язвенным колитом оказался достоверно выше такового у здоровых лиц как в сыворотке крови (р=0,04), так и в мембранах эритроцитов (p<0,05). В мембранах эритроцитов этот показатель преобладал у лиц с язвенным колитом по сравнению с таковым у больных с болезнью Крона (р=0,03).

Изменения в соотношении арахидоновой, дигомо-g-линоленовой и линолевой жирных кислот сказались на уровне индекса дельта-6-десатурации, который отражает активность дельта-6-десатуразы. Данный индекс оказался выше у пациентов с ВЗК по сравнению со здоровыми лицами (для сыворотки крови – р=0,07 у больных с ЯК, p<0,01 у пациентов с БК; для мембран эритроцитов – р=0,03 и p<0,05 соответственно).

Эти результаты свидетельствуют о том, что линолевая ЖК быстрее метаболизируется в арахидоновую у пациентов с болезнью Крона и ЯК, чем у здоровых лиц. Поэтому диета с высоким содержанием омега-3 ПНЖК, направленная на достижение диетического соотношения n-3 / n-6 ~ 1, может быть эффективной для поддержания ремиссии у пациентов с ВЗК, особенно у пациентов с болезнью Крона [12; 13].

Leikin and Brenner [14] сообщили, что диетические фитостерины, содержащиеся в растительном масле, увеличивают активность дельта-5-, дельта-6- и дельта-9-десатураз, которые участвуют в метаболизме ПНЖК. Поэтому можно предположить, что чрезмерное потребление ряда растительных масел может повлиять на метаболизм n-6 ПНЖК и развитие ВЗК, особенно у пациентов с болезнью Крона. Вместе с тем установлено, что доля жирных кислот в жизненно важных клеточных мембранах поддерживается гомеостазом посредством активности этих десатураз, которые обычно контролируются посредством обратной связи [15]. Таким образом, нельзя исключить, что регуляция обратной связи десатурации ПНЖК у пациентов с ВЗК нарушена.

Данные многих исследований свидетельствуют о том, что воспалительные медиаторы (простагландин E2 (PGE2), лейкотриен B4 (LTB4), тромбоксан А2 (ТХА2)) образуются из арахидоновой кислоты через арахидоновый каскад [16; 17].

Арахидоновая кислота поставляется из животных жиров, но в основном производится из n-6 ПНЖК, включая линолевую кислоту - незаменимую жирную кислоту, которая содержится в больших количествах в растительном масле. Линолевая кислота метаболизируется до арахидоновой кислоты через дельта-6- и дельта-5-десатуразы.

Можно предположить, что чрезмерное потребление n-6 ПНЖК может усугубить хронические заболевания кишечника [10]. С другой стороны, n-3 полиненасыщенные жирные кислоты (n-3 ПНЖК), такие как g-линоленовая кислота, также метаболизируются в эйкозапентаеновую кислоту (EPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA) теми же десатуразами. Следовательно, n-3 ПНЖК, являющиеся незаменимыми жирными кислотами, которые содержатся в больших количествах в рыбьем жире, могут ингибировать арахидоновый каскад конкурентно антагонизирующими ферментами (дельта 6- и дельта-5-десатуразы, циклооксигеназы и липоксигеназы) в метаболическом процессе; тем самым обеспечивая противовоспалительные эффекты, ингибируя синтез воспалительных медиаторов АА и ТХА2 [18-20]. Возможно, регулирование соотношения омега-3 к омега-6 ПНЖК с помощью диетотерапии может быть значимым для снижения активности ВЗК.

Кроме уровней ПНЖК, выявлены различия в содержании ряда насыщенных жирных кислот, включая миристиновую (С14:0), маргариновую (С17:0) и стеариновую (С18:0) ЖК. Установлено, что содержание стеариновой ЖК (C18:0) в сыворотке крови пациентов с ЯК оказалось достоверно выше, чем в группе контроля и у больных с БК (p<0,05), при этом выявлена отрицательная корреляция с соотношением омега-3/омега-6 ПНЖК. Данный факт представляется значимым, поскольку в ряде исследований [12] установлено, что высокий уровень соотношения омега-3/омега-6 в мембранах клеток (более 0,65) оказался существенным для поддержания ремиссии у пациентов с ВЗК. Обратные ассоциации данного индекса с уровнем стеариновой ЖК показывают необходимость исследовать эффект ограничения данной кислоты в диете пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Сниженные уровни миристиновой кислоты у пациентов с ВЗК по сравнению со здоровыми могут быть связаны с ее избыточным расходом в процессе миристоилирования, при котором кислота ковалентно прикрепляется к N-концевому остатку белка через амидную связь, что как правило, является необратимой модификацией последнего [16]. N-миристолированные белки обладают множеством важных функций и играют заметную роль в нескольких сигнальных каскадах, включая Src-семейство тирозинкиназ, значимых для прогрессирования ВЗК.

Выводы. Таким образом, профили жирных кислот сыворотки крови и мембран эритроцитов у пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом значительно отличались от профилей здоровых людей и между группами с ВЗК. В частности, уровень дигомо-g-линоленовой кислоты (C20:3 n-6), соотношение суммы эйкозапентаеновой и докозапентаеновой жирных кислот к арахидоновой кислоте оказалось выше, а уровни маргариновой (С17:0) и олеиновой (С18:1;с9) – ниже в мембранах эритроцитов пациентов с язвенным колитом в отличие от болезни Крона.

Соотношение омега-3/омега-6 ПНЖК оказалось достоверно выше у здоровых, чем у пациентов с ВЗК, как в мембранах Эр, так и СК (р< 0,01-0,05).

Выявлена повышенная активность дельта-6-десатуразы в сыворотке крови и эритроцитах у больных с ВЗК в отличие от здоровых лиц.

Созданные пилотные диагностические панели, включающие жирные кислоты сыворотки крови и мембран эритроцитов, позволили дифференцировать пациентов с ВЗК от здоровых (панели 1 и 2) и пациентов с ЯК от таковых с БК с достаточно высокими уровнями чувствительности и специфичности (панель 1 - AUC 0,894, чувствительность 0,82, специфичность 0,88; панель 2 - AUC 0,819, чувствительность 0,86, специфичность 0,74; панель 3 - AUC 0,734, чувствительность 0,68, специфичность 0,76).

Полученные пилотные данные демонстрируют перспективность дальнейшего изучения уровней жирных кислот у больных с ВЗК как с точки зрения дифференциальной диагностики, так и таргета для терапии для поддержания ремиссии заболеваний.

Работа выполнена в рамках темы «Эпидемиологический мониторинг состояния здоровья населения и изучение молекулярно-генетических и молекулярно-биологических механизмов развития распространенных терапевтических заболеваний в Сибири для совершенствования подходов к их диагностике, профилактике и лечению» ГЗ № 0324-2018-0001, Рег. № АААА-А17-117112850280-2.

Библиографическая ссылка

Кручинина М.В., Азгалдян А.В., Светлова И.О., Шашков М.В., Соколова А.С., Кручинин В.Н. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ЖИРНЫХ КИСЛОТ СЫВОРОТКИ КРОВИ И МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28868 (дата обращения: 04.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.28868