Лимфаденопатия является одним из симптомов многих заболеваний, различных как по клинической картине, так и по методам диагностики и лечения [1]. Одна из основных функций лимфатических узлов - барьерная, снижена у детей раннего возраста, что объясняет генерализацию инфекции в данной возрастной группе. В большинстве случаев причиной увеличения лимфатических узлов различной локализации у детей и подростков являются процессы, не связанные ни с гематологическими, ни с онкологическими заболеваниями, причиной гипертрофии лимфоидной ткани является инфекционный процесс [1-3]. Чаще всего на детский возраст приходится инфицирование герпесвирусами, в особенности вирусом Эпштейна-Барр [4].

По данным ВОЗ, герпесвирусная инфекция занимает второе место после гриппа и ОРВИ в структуре заболеваемости вирусными инфекциями [5]. Известно, что большинство жителей нашей планеты в разные периоды жизни инфицируются хотя бы одним, а чаще несколькими типами вирусов, относящимися к семейству герпесвирусов (ГВ). У половины из них заболевание протекает с рецидивирующим течением. Особенностью герпесвирусной инфекции является сохранность вируса в организме в течение всей жизни и развитие транзиторных нарушений иммунной регуляции, обусловленных недостаточностью различных звеньев иммунной системы [2; 4; 5].

Среди изученных герпесвирусных инфекций (более 80) патогенными для человека являются лишь 8. Они классифицируются на: альфа- (вирус простого герпеса человека 1-го типа, вирус простого герпеса человека 2-го типа, варицелла зостер вирус 3-го типа), бета- (цитомегаловирус 5-го типа, вирус герпеса человека 6-го типа, вирус герпеса человека 7-го типа) и гамма- (вирус Эпштейна–Барр 4-го типа, вирус герпеса человека 8-го типа) герпесвирусы [3].

α-Герпесвирусы характеризуются быстрой репликацией вируса и цитопатическим действием на культуры инфицированных клеток. Репродукция α-герпесвирусов протекает в различных типах клеток, вирусы могут сохраняться в латентной форме, преимущественно в нервных ганглиях [6; 7].

β-Герпесвирусы видоспецифичны, поражают различные виды клеток, которые при этом увеличиваются в размерах (цитомегалия), могут вызывать иммуносупрессивные состояния. Инфекция может принимать генерализованную или латентную форму; в культуре клеток легко возникает персистентная инфекция [7].

γ-Герпесвирусы характеризуются тропностью к лимфоидным клеткам (Т- и В-лимфоцитам), в которых они длительно персистируют и могут трансформировать, вызывая лимфомы, саркомы (таблица) [8-10].

Клинические формы заболеваний, вызываемых герпесвирусами [3; 11]

|

Группа |

Вирусы |

Первичная инфекция |

Реактивация |

|

α |

Вирус простого герпеса 1-го типа Вирус простого герпеса 2-го типа Варицелла зостер вирус |

Гингивостоматит Кератоконъюнктивит Неонатальный герпес Генитальный герпес Ветряная оспа |

Орально-лабиальный герпес Энцефалит Кератоконъюнктивит Генитальный герпес Опоясывающий герпес |

|

β |

Цитомегаловирус Вирус герпеса человека 6 типа Вирус герпеса человека 7 типа |

Врожденные аномалии Цитомегаловирусный мононуклеоз Субклиническая инфекция Розеолезная сыпь Экзантема у детей |

Колит Ретинит Нейроинфекция при СПИДе Цитомегалия у больных после трансплантации органов Системные болезни после трансплантации Рассеянный склероз Гепатит Неизвестно |

|

γ |

Вирус Эпштейна-Барр Вирус герпеса человека 8 типа |

Инфекционный мононуклеоз B-клеточная пролиферация Энцефалит у новорожденных Неизвестно |

Лимфопролиферативный синдром Лимфома ЦНС Лимфома Беркитта Саркома Капоши Болезнь Кастлемана Лимфома |

Из всех известных герпесвирусов, по данным литературы, наиболее часто у детей с лимфаденопатией встречаются: вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ), вирус простого герпеса человека 1-го и 2-го типов, вирус герпеса человека 6-го типа [12].

Таким образом, представляет определенный научный интерес изучение вклада герпесвирусных инфекций как этиологического фактора в развитие синдрома лимфаденопатии для проведения эффективной терапии [13].

Цель исследования: выявить особенности клинико-лабораторных параметров и инфекционной нагрузки у детей и подростков с лимфаденопатией инфекционной этиологии.

Материал и методы исследования

Материалом для исследования послужили 118 медицинских карт стационарного больного детей в возрасте от 1 года 7 месяцев до 17 лет (средний возраст 7,25±0,4 года), находившихся на госпитализации в онко-гематологическом центре ГБУЗ «КДКБ № 1» г. Владивостока с диагнозом «лимфаденопатия генерализованная, инфекционной этиологии» в течение 2017 года. Возрастная характеристика группы: детей 1-3 лет - 17 (14,4%) человек, 4-6 лет - 41 (34,7%) человек, 7-11 лет – 39 (33,1%) человек, 12 лет и старше – 21 (17,8%) подросток. У всех детей определялись маркеры герпесвирусных инфекций.

Все пациенты с лимфаденопатией инфекционной этиологии были разделены на 2 группы: первую группу составили дети раннего и дошкольного возраста (с 1 года 7 месяцев до 6 лет) – 58 человек, вторую группу - дети школьного возраста (с 7 лет и старше) – 60 человек. Всем детям было проведено серологическое исследование сыворотки крови методом иммуноферментного анализа (ИФА): определены специфические антитела класса IgM, IgG к следующим возбудителям: цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна-Барр, вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, вирусу герпеса 6 типа.

Проведена оценка анамнеза (особенности течения пре-, пери- и постнатального периодов, генеалогического анамнеза), клинических (характеристика лимфатических узлов, наличие увеличения и/или других изменений паренхиматозных органов - печени и/или селезёнки (по результатам УЗИ), выраженность симптомов интоксикации) и лабораторных параметров (особенности гемограммы).

Лейкоцитозом у детей старше 1 года считали уровень лейкоцитов выше 10*109/л. Оценка лейкоцитарной формулы проведена в относительных величинах: эозинофилией - уровень эозинофилов более 4%, нейтрофилезом - у детей 1-4 лет считали увеличение нейтрофилов более 50%, 5 лет и старше – выше 60%. За нормальное содержание моноцитов принимали 4-12%. Лимфоцитозом считали для детей 1-4 года – относительное количество лимфоцитов выше 60%; 5 лет и старше – выше 50% Ускоренным считался уровень СОЭ выше 10 мм/ч.

Все расчеты выполнены в операционной системе Windows XP с использованием пакета Microsoft Office XP. Исследования проведены на сертифицированном оборудовании: гематологический анализатор Syswex KX-21N, Япония (клинический анализ крови); автоматический анализатор для ИФА EVOLIS BIO-RAD, Франция (иммуноферментный анализ); аппарат Hitachi HI VISION Avius, Япония (ультразвуковое исследование).

Результаты исследования и их обсуждение

У преимущественного большинства детей, вошедших в исследование, определены специфические IgG к герпесвирусам, лишь у 16 человек (13,6%) - IgM. У детей раннего и дошкольного возраста (1 группа) чаще встречались антитела к цитомегаловирусу – 43 человека (74,1%), на втором месте по частоте встречаемости - к вирусу Эпштейна-Барр – 37 человек (63,8%). Реже встречались антитела к вирусу герпеса 1-го и 2-го типов – у 22 человек (37,9%) и вирусу герпеса 6-го типа – у 18 детей (31%).

Во второй группе (школьников) преобладали антитела к вирусу Эпштейна-Барр – 55 человек (91,7%), реже – к цитомегаловирусу – у 46 человек (76,7%), к вирусу герпеса 1-го и 2-го типов - у 29 человек (48,3%), к вирусу герпеса 6-го типа – у 10 детей (16,7%).

По данным анамнеза, более половины детей раннего и дошкольного возраста были отнесены в группу часто болеющих (частота заболеваемости в год 5 и более раз) - 60,3%, в отличие от школьников, среди которых часто болеющими были 41,7% человек.

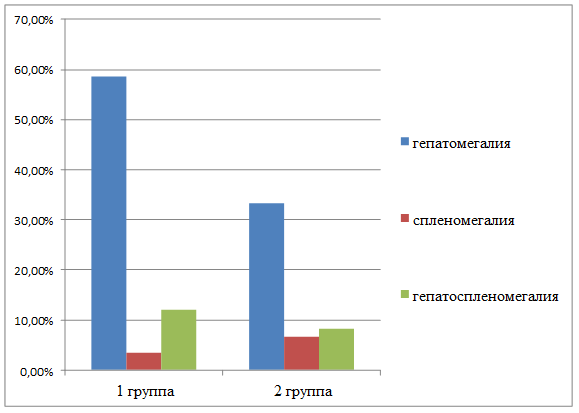

У значительного числа детей и подростков отмечена гепато- и/или спленомегалия (по результатам УЗИ). При этом у детей раннего/дошкольного возраста данные изменения встречались чаще, чем у школьников (58,6% и 48,3% соответственно) (рис. 1).

Рис. 1. Частота встречаемости гепатолиенального синдрома

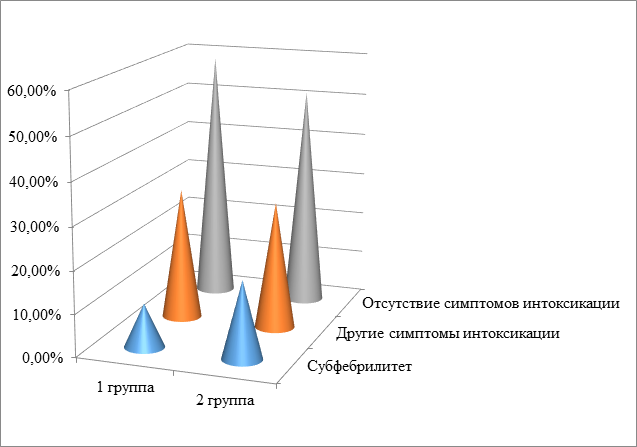

Выраженность интоксикационного синдрома имеет незначительные возрастные различия. Практически у половины пациентов первой группы (дети раннего возраста и дошкольники) (41,3%) определялись симптомы интоксикации: в 10,3% - субфебрильная температура, у 31% детей – другие симптомы интоксикации, такие как снижение аппетита, слабость, вялость, утомляемость, головная боль. Во второй группе (школьников) наблюдалась такая же ситуация: 48,3% человек имели симптомы интоксикации: субфебрилитет и другие (18,3% и 30% соответственно) (рис. 2).

Рис. 2. Частота встречаемости интоксикационного синдрома

По данным клинического обследования, больше чем у половины детей раннего/дошкольного возраста встречалось увеличение тонзиллярных (55,2%) лимфоузлов, практически у половины – подчелюстных (44,8%), реже - переднешейных (27,6%) и заднешейных (25,9%) лимфатических узлов. Тогда как больше чем у половины школьников (56,7%) наблюдалось увеличение подчелюстных, реже – переднешейных (45%), заднешейных (41,7%) и тонзиллярных (35%) лимфатических узлов.

У детей раннего/дошкольного возрастов очень редко встречалось увеличение затылочных, заушных и подбородочных лимфоузлов (1,7%). В данной группе пациентов не наблюдалось увеличения надключичных и подключичных лимфоузлов. В то время как у школьников отмечено увеличение подбородочных (3,3%), подключичных (3,3%) и надключичных (1,7%) лимфоузлов, увеличения заушных лимфатических узлов не наблюдалось.

По данным гемограммы, у равного количества детей обеих групп встречался лейкоцитоз и увеличение СОЭ (24,1%). Лимфоцитоз определялся в 44,8% и в 55% у детей первой и второй групп соответственно.

У детей раннего и дошкольного возраста (1 группа) моноцитопения отмечена у 29,3% детей, эозинофилия - 25,9%. Нейтрофилез наблюдался у 9 детей (15,5%), наличие мононуклеаров – у 5 детей (8,6%).

В группе школьников (2 группа) - в равной степени отмечены эозинофилия и моноцитопения (по 20%). Наличие мононуклеаров определено у 3 человек (5%). Значительно реже наблюдался нейтрофилез (3,3%) и лейкоцитоз (1,7%).

Выводы

Таким образом, подтверждена важная роль вирусов семейства Herpesviridae в развитии лимфаденопатий у детей и подростков. Лидирующая роль в развитии лимфаденопатии принадлежит вирусам Эпштейна-Барр, цитомегаловирусу. Меньшее значение имеют вирусы простого герпеса 1 и 2 типов и вирус герпеса 6 типа. Отмечена высокая частота вирусных ассоциаций у детей и подростков с лимфоаденопатией - 74,6% (88 детей из 118). Наиболее часто у детей раннего и дошкольного возрастов с лимфаденопатией определялись антитела к цитомегаловирусу, тогда как у детей 7 лет и старше - к вирусу Эпштейна-Барр. Наряду с лимфаденопатией, у детей, вошедших в исследование, с большой частотой наблюдалась гепатомегалия, особенно у детей дошкольного и школьного возраста группы. У школьников чаще по сравнению с детьми раннего и дошкольного возраста выявлен длительный субфебрилитет. В гемограмме детей и подростков с лимфаденопатией в половине случаев отмечен лимфоцитоз, в 25% - ускорение СОЭ, в 20% - эозинофилия.

В связи с вышеизложенным в лечении детей и подростков с лимфаденопатией эффективным является определение вирусной нагрузки с последующей соответствующей терапией. Выявление причины гепатоспленомегалии и её возможная коррекция является важной составляющей комплексной индивидуализированной терапии и профилактики. Необходим постоянный клинико-лабораторный мониторинг состояния здоровья детей данной группы. При неэффективности комплексного лечения, включающего противовирусную направленную терапию, ребёнок должен быть проконсультирован онко-гематологом с целью уточнения диагноза.

Библиографическая ссылка

Цветкова М.М., Горкина Я.Р., Дмитренко К.А. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИМФАДЕНОПАТИИ ИНФЕКЦИОННОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=28795 (дата обращения: 02.01.2026).