МР-томография получила широкую популярность в изучении патологии органов и образований женского таза. В последнее десятилетие появились методики, позволяющие диагностировать сочетанные аномалии мочевой системы, оценивать лечение пролапса тазовых органов, характеризовать морфологию новообразований и их распространенность [1-4].

МР-томография с успехом используется в оценке развития послеоперационных спаек, в дифференциальной диагностике хронических тазовых болей, диагностике жидкостных образований таза и морфометрической характеристике форм женского таза [5-8].

Несмотря на многообразное использование МР-томографии в изучении органов таза, просматривается недостаточное использование метода в оценке топографических взаимоотношений его органов и образований – базисных исследований для обоснования хирургических доступов, основанных на технологиях «NOTES». Связано это и с преимуществами МР-томографии – высокими показателями прижизненной визуализации органов и тканей [9].

Цель работы – изучение прижизненных топографических взаимоотношений органов и структур таза.

Задачи исследования:

1. Изучение проекционных соотношений со сводом влагалища артерий матки.

2. Выявление зависимости формы артерий матки от положений матки.

3. Исследование топографических взаимоотношений маточной артерии с мочеточником и маткой.

Материал исследования

В качестве материала исследования использовались 60 прижизненных МР-томограмм женщин возраста 39,45±9,08 года, выполненных в комбинации импульсных последовательностей, близких к анатомическим плоскостям: сагиттальной, горизонтальной и фронтальной.

При выборе томограмм к критериям исключения отнесены: признаки перенесенных радикальных оперативных вмешательств на органах таза, их частичное или полное отсутствие (например, матки или ее тела), опухоли, занимающие 1/5 часть тела матки и более.

Методы исследования

В основу работы положено три группы исследований, методологическая основа которых вытекает из положений матки в тазу. Основу первой группы исследований составили МР-томограммы, где положение матки соответствовало anteversio-anteflexio (n=29). Во вторую группу исследований вошли МР-томограммы с преимущественным положением sinistrodeviatio uteri (n=14). Третья группа складывалась из положений матки dextrodeviatio (n=17).

Наряду со сводом влагалища (из-за недостаточной его визуализации) как проекционного ориентира для задач исследования использовалась часть влагалища, примыкающая к нему. Этот участок делился согласно циферблату часов, ориентируясь на который, выполняли сагиттальные срезы в проекциях 12-6; 1-5; 11-7, 2-4 и 10-8, а также 3 и 9 часов. Анатомические объекты для большей информативности изучались в режиме синхронизации серий.

Собственные результаты и их обсуждение

При положениях матки anteversio-anteflexio uteri ее артерии в 75% случаев имели извитой или сильно извитой вид. Ход артерии у перешейка матки мог быть асимметричным, где одна из них (чаще правая) оказывалась более извитой, чем левая.

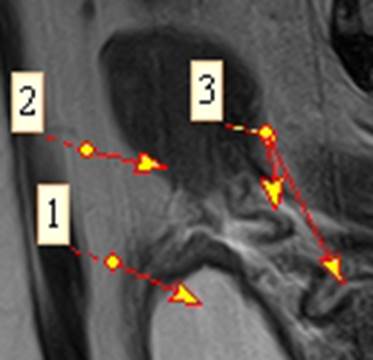

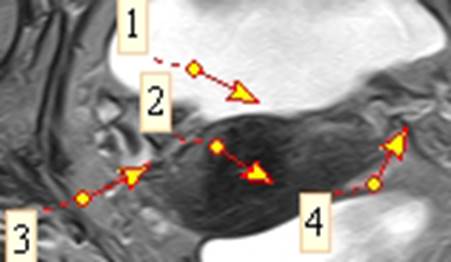

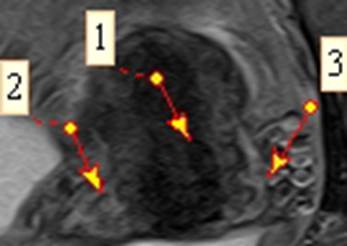

Визуализация артерии в сагиттальных срезах позволяла проследить ее проекционные взаимоотношения с влагалищным сводом. Артерия слева определялась в проекции 3, реже 2–4 часов (рис. 1). Правая артерия определялась на 9, реже 8–10 часах. По краям от матки располагались вены маточно-влагалищного сплетения, между которыми залегала маточная артерия. В горизонтальных срезах на уровне верхнего участка влагалища определялись мочеточники, конечный отрезок которых впадал в мочевой пузырь. Перекрест мочеточника с маточной артерией визуализировался чаще с одной стороны (75% случаев) или одновременно с двух сторон (в 25% случаев, рис. 2). Последнее вызвано особенностью их положения – различным уровнем залегания в тканях.

К этому следует добавить полученные ранее результаты секционной топографии [10], основа которых позволила обосновать трансвагинальные инвазивные доступы в брюшную полость.

Так, участок свода влагалища, расположенный медиальнее 10 и 2 часов, оптимальнее использовать для доступов в брюшную полость в районе пузырно-маточного углубления (здесь отсутствуют магистральные сосуды таза). В целях снижения вероятности ранения мочевых органов: мочеточников (соответствуют проекции 10-11 и 1-2 часов) и мочевого пузыря доступы необходимо осуществлять в непосредственной близости от шейки матки. Об этом свидетельствует выраженность клетчаточного слоя, расположенного между маткой и мочевым пузырем. Его толщина в срединной проекции соответствует 2-3 мм и прогрессивно увеличивается в латеральном направлении почти вдвое.

Учитывая проекцию крупных сосудистых стволов (вен маточно-влагалищного сплетения, маточной артерии), оперативные доступы в проекции 2-4 часов слева и 8-10 часов справа опасны из-за вероятного их ранения в ходе инвазивного вмешательства. К этому следует добавить, что расстояние от слизистой оболочки до вен маточно-влагалищного сплетения составляет 3-5 мм, а до маточной артерии 12-15 мм. Поэтому хирургические доступы на глубину более 3 мм опасны из-за высокой вероятности ятрогенного ранения магистральных вен матки, а при преодолении этой величины и ее артерий.

Принимая во внимание проекцию на влагалищный свод прямокишечно-маточных складок, содержащих значительное количество сосудов, доступы в брюшную полость в районе заднего свода лучше выполнять медиальнее их (в проекции 5-7 часов).

Рис. 1. Левая маточная артерия (anteversio-anteflexio uteri), МР-томограмма в проекции SG T2: 1 – мочевой пузырь; 2 – тело матки; 3 – маточная артерия

Рис. 2. Перекрест мочеточника с маточной артерией (retroversio-retroflexio uteri), МР–томограмма в проекции АХ Т2: 1 – мочевой пузырь; 2 – матка; 3 – перекрест мочеточника с артерией справа; 9 – перекрест мочеточника с артерией слева

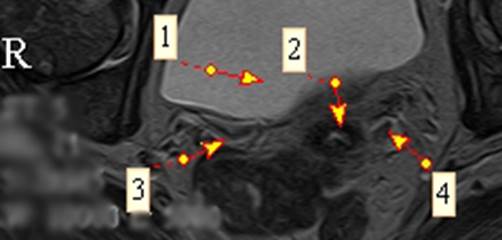

При sinistrodeviatio uteri маточная артерия могла быть извитой или сильно извитой. При выраженных смещениях матки в 68% случаев правая артерия была длиннее, а ее ход более прямолинейный, чем левой (рис. 3).

Рис. 3. Артерии матки при sinistrodeviatio uteri, МР–томограмма в проекции АХ Т2: 1 – мочевой пузырь; 2 – матка; 3 – правая маточная артерия; 4 – левая (более извитая) маточная артерия

Двухсторонний перекрест мочеточника с артерией в половине случаев найти в срезах не удавалось. В значительном количестве случаев он визуализировался с одной стороны, в единичных – с двух. К особенностям срезов следует отнести увеличенное расстояние от перекреста до правого края матки.

Правая артерия определялась в 9-часовой проекции и зачастую не выходила за пределы 8–10 часов. Сосуд слева визуализировался в 3- или 2-4-часовой проекции. Однако при крайних смещениях матки он мог находиться в срезах, расположенных и латеральнее 3-часового среза.

При небольших измененных положениях матки трансвагинальные доступы в брюшную полость выполняются без существенных отличий от таковых при anteversio-anteflexio.

При выраженных смещениях органа [11] доступы в брюшную полость в пределах пузырно-маточного углубления оптимальнее выполнять на 12-2 часах. Об этом свидетельствует больший проекционный разброс со сводом влагалища правой кардинальной связки (в ее состав входят крупные сосуды: маточная артерия, вены маточно-влагалищного венозного сплетения, которые легко повредить при вмешательстве).

К особенностям доступов относятся значительная площадь соотношений со сводом влагалища левого мочеточника, границы которого распространяются до 12-2 часов свода. Поэтому вмешательство необходимо производить в крайней близости от шейки матки. А в районе прямокишечно-маточного углубления (из-за его смещения вправо) инвазивное мероприятие оптимальнее производить на 6-7 часах влагалищного свода.

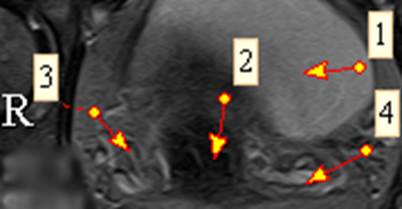

Правая артерия при крайних dextrodeviatio матки в 75% случаев имела более извитой вид (рис. 4). Мочеточники визуализировались в виде протяженных трубок, расположенных латеральнее верхнего участка влагалища.

Рис. 4. Артерии матки при dextrodeviatio uteri, МР–томограмма в проекции АХ Т2: 1 – мочевой пузырь; 2 – матка; 3 – правая (извитая) артерия; 4 – менее извитая левая артерия

Мочеточниковый перекрест чаще визуализировался справа. И лишь в единичных случаях определялся с двух сторон.

Вены маточно-влагалищного сплетения определялись как расположенные по краям от матки сосуды (рис. 5), между которыми прослеживалась артерия. Артерия справа визуализировалась в 9-часовой проекции, однако часто находилась в более латерально ориентированных срезах. Левая артерия располагалась в проекции 3, 2 и 4 часов, но в единичных случаях могла определяться в 1-5-часовой проекции.

Рис. 5. Маточно-влагалищное венозное сплетение при dextrodeviatio uteri, МР-томограмма в проекции АХ Т2: 1 – матка; 2 – правое маточно-влагалищное венозное сплетение; 3 – левое маточно-влагалищное венозное сплетение

Несущественные смещения матки вправо не влекут значительного изменения топографии окружающих ее структур. При выраженных смещениях органа хирургические доступы в пузырно-маточном направлении [12] оптимальнее осуществлять в проекции 10-12 часов свода. Об этом свидетельствует больший проекционный разброс кардинальной связки слева, которая в отдельных случаев определялась и на 12 часах свода влагалища. К анатомическим особенностям области относят и большую проекцию на влагалищный свод мочеточника справа (11 и 12 часов). Поэтому доступы в правом участке переднего свода влагалища лучше выполнять в крайней близости от матки, а из-за анатомических особенностей прямокишечно-маточного углубления (смещено влево) доступы оптимальнее выполнять на 6 и 5 часах свода влагалища.

Суммировав полученные данные, следует заметить, что от расположенной в тазу матки (ориентированной центрально или смещенной) зависит спектр топографических соотношения образований таза. Нормальные положения матки детерминируют симметричные анатомические положения ее артерий, для которых характерна двухсторонняя симметрия. Сосуд визуализируется как извитой, а его проекция определяется на 2-4 (слева), 8-10 часах свода влагалища (справа). Sinistrodeviatio uteri определяет большую извитость левой артерии и сниженное расстояние от ее перекреста с мочеточником до матки слева. Обратные пропорциональные соотношения мочеточника характерны для dextrodeviatio uteri.

Положения матки (нормальные или смещенные) определяют и тактику хирургического вмешательства, основанного на трансвагинальном доступе. Между выполнением доступов при нормальных положениях матки и невыраженных ее смещениях, так как они не влекут существенных топографо-анатомических изменений соотношений со сводом влагалища маточных артерий, магистрального венозного русла и тазового отдела мочеточников, много общего. Значительные смещения матки вправо или влево влекут индивидуализацию хирургической тактики трансвагинального доступа, которая должна учитывать соотношение магистральных сосудов матки и тазового отдела мочеточников с влагалищным сводом.

В целом результаты прижизненной топографии маточной артерии оказываются близки к ее секционной анатомии. МР-томографию следует расценивать, как эффективный метод получения прижизненных взаимоотношений артерий матки со структурами таза. Метод может быть эффективен для предоперационного планирования оперативных вмешательств на органах таза, основанных на трансвагинальных доступах в брюшную полость.

Библиографическая ссылка

Смелов С.В., Павлов М.А., Ланцова Н.Н. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27271 (дата обращения: 19.01.2026).