Среди разнообразных систематических признаков млекопитающих, в том числе полевок, выделяются особенности строения жевательной поверхности верхних моляров [12]. Сложный рисунок жевательной поверхности, утрата или приобретение некоторых ее элементов в пределах отдельных составляющих ряда коренных зубов являются проявлением широко распространенного полиморфизма, который изучается в нескольких плоскостях. Взяв за основу представление о том, что внутривидовая изменчивость отражает, в определенной мере, эволюционную дивергенцию форм [5], становится очевидной необходимость дальнейшего изучения изменчивости основных параметров вида.

Известно, что параконидный и талонидный отделы M3 отличаются у микротин максимальной изменчивостью. Это явление объясняется тем, что при жевательных движениях упомянутые отделы первыми выходят из работы и, следовательно, на них приходится наименьшая функциональная нагрузка. Это, в свою очередь, в процессе эволюции данных структур приводит к уменьшению силы действия естественного отбора и к появлению большого количества отклонений от нормального типа строения.

Коренные зубы серых полевок, по данным М. Н. Мейер (1978), представляют собой сросшиеся дентиноэмалевые призмы с постоянным ростом. Они лишены корней и имеют хорошо выраженные отложения скрепляющего призмы наружного цемента. Они также хорошо приспособлены к питанию грубой растительной пищей [11]. В связи с чем зубы характеризуются плос-кокорончатостью и относительно тонким слоем эмали, по сравнению с хомяками. М. Н. Мейер (1978) отмечает, что форма эмалевых петель и образованных ими замкнутых пространств, а также число внутренних и наружных выступающих углов на М3 передаются по наследству и для многих видов служат хорошими диагностическими признаками [11]. В то же время многими авторами [1,6,12] выявлена широкая внутривидовая изменчивость строения жевательной поверхности коренных зубов у полевок. Поэтому использовать эти признаки M3 необходимо с большой осторожностью при решении некоторых таксономических вопросов серых полевок. По данным Н. Н. Воронцова (1967), особенности питания и манеры обработки корма оказывают большое влияние на строение жевательной поверхности у представителей отряда грызунов [3]. Даже незначительные отличия в плотности и составе поедаемых кормов ведут к значительным изменениям рисунка жевательной поверхности, и, наоборот, сходство в типе питания и способах обработки пищи ведет к появлению параллелизма в строении зубной системы. По мнению М. Н. Мейер (1978), многообразие форм коренных зубов обычно можно описывать в виде морфотипов, изменчивость которых во времени и пространстве отражает генетическое разнообразие вида за всю историю его развития [11].

Исследования изменчивости рисунка жевательной поверхности коренных зубов у полевок, как отмечено выше, – актуальная задача, тем более в контролируемых условиях, т.е. в экспериментальных.

Кроме того, при описании морфотипов коренных зубов у полевок необходимо учитывать и то положение, что для них свойственно асимметричное строение зубов правой и левой сторон [10]. В связи с этим у современных видов полевок, в том числе и М. arvalis, при сравнении выборок по соотношению вариаций зубов необходимо учитывать совокупные данные по правым и левым зубным рядам [1, 6, 14].

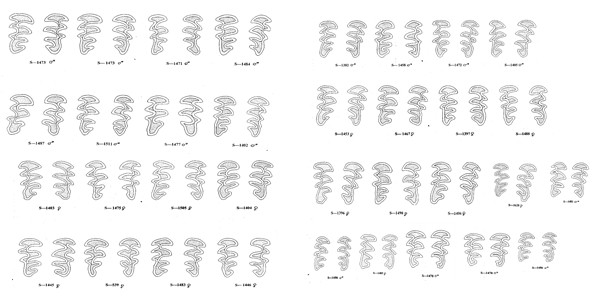

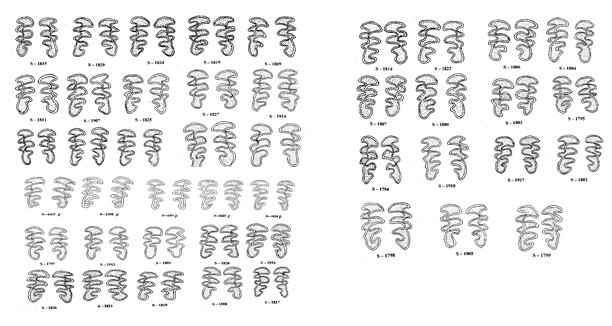

Ниже (рис. 1 и 2) приводятся оригинальные данные по изменчивости рисунка жевательной поверхности М³ на правой и левой сторонах черепа М. arvalis в экспериментальных условиях.

Рис. 1. Особенности строения рисунка жевательной поверхности и число замкнутых эмалевых полей на М3 у M.arvalis macrocranius Ogn. в природных (естественных) условиях

Как видно из рис.1, рисунки жевательной поверхности коренных зубов крупные, их эмалевые петли широкие. Структура жевательных поверхностей сравнительно стабильна и несет ряд специфических черт. В частности, передняя петля М³ широкая, почти симметрично грибовидная, как правило, она сливается узким каналом с соседним дентиновым полем.

Структура жевательной поверхности М³ в нашем материале подвержена заметной индивидуальной изменчивости. Среди всех типов строения М³, как видно из рис. 1, доминирует следующий: с внутренней стороны этого зуба выступают 4 выходящих угла, разделенных тремя входящими, с наружной стороны – 3 выходящих и 2 входящих, иногда с едва намеченным третьим. В нашем материале эти зубы отнесены к форме typica или principalis, в соответствии с общепринятой методикой, предложенной Г. Реригом и К. Бернером [15]. Их доля в наших сборах составляет 86,0 %. Кроме того, нами описаны еще две формы рисунка жевательной поверхности для верхних коренных зубов у обыкновенной полевки в природных условиях: simplex (8,9 %), duplicata (5,1 %) (рис.1).

Рис 2. Полиморфизм рисунка жевательной поверхности и число замкнутых эмалевых полей на М3 у M.arvalis macrocranius Ogn. в лабораторных условиях

Морфология коренных зубов у полевок лабораторной колонии характеризуется теми же формами и структурой жевательной поверхности коренных зубов, что и в природной популяции (рис. 2), однако их соотношение заметно отличаются. У шестимесячных животных, как и у природных, преобладает форма «typica», которая составляет 68,5 %, за этой формой следует форма «simplex» – 25,2 % и форма «duplicata» – 6,9 %. Соответственно для двенадцатимесячных полевок из экспериментального вивария встречаемость этих морфотипов составляет 54,6 %, 36,6 % и 8,8 %. Как видно из этих данных (рис. 2), в строении третьего коренного зуба верхней челюсти лабораторных зверьков в обеих возрастных группах (шестимесячных и двенадцатимесячных) не выявлена форма «variabilis».

Сокращение количества животных с формой зубов «typica» с 86,8 % в природной популяции до 68,5 % у лабораторных полевок, видимо, связано с наиболее грубым кормом, который они получали в экспериментальных условиях.

Кроме этого, нами сделана попытка для выявления полиморфизма рисунка жевательной поверхности М3 на правой и левой сторонах на верхней челюсти обыкновенной полевки в природных и экспериментальных условиях в сравнительном плане.

В этом отношении представляют интерес работы по изучению различных проявлений изменчивости строения жевательной поверхности коренных зубов у полевок [9, 14, 15], однако при ее описании в виде различных вариаций (морфотипов) лишь некоторыми из них анализируются случаи асимметричного строения зубов с правой и с левой стороны.

Между тем некоторые исследователи [1, 4, 6, 10] показали на примере современных видов рода Microtus вариацию зубов при сравнении выборок по правым и левым экземплярам, причем иногда установленные различия оказывались значительными [6]. В связи с этим эти и другие авторы предлагают: при сравнении выборок по соотношению вариации зубов необходимо учитывать совокупные данные по правым и левым зубным рядам.

Между тем этот вопрос для полевок Кавказа, в том числе обыкновенной, остается белым пятном в научной литературе до настоящего времени.

В связи со сказанным, на наш взгляд, значительный интерес представляют данные, полученные по симметрии и асимметрии жевательной поверхности третьего верхнего коренного зуба у полевки в экспериментальном виварии. С учетом абсолютного возраста, ниже приводятся результаты по M3 в условиях вивария (таблица).

Частота встречаемости случаев симметрии и асимметрии в строении жевательной поверхности правых и левых M3 у обыкновенной полевки в экспериментальных условиях

|

Материал возраст |

пол |

Правый M3 |

Левый M3 |

||||

|

Симметрия |

Асимметрия |

||||||

|

Полная |

На уровне 1-го морфотипа |

На уровне морфоти-пов |

Полная |

На уровне 1-го морфотипа |

На уровне морфоти-пов |

||

|

6 мес |

♀ ♀ ♂ ♂ |

20,1 19,7 |

5,7 7,7 |

9,7 11,3 |

32,3 33,1 |

21,3 17,9 |

37,9 35,9 |

|

годовалые |

♀ ♀ ♂ ♂ |

23,7 25,1 |

6,9 8,7 |

7,7 9,8 |

31,7 31,7 |

21,9 23,0 |

36,9 33,4 |

Из таблицы следует, что большинство особей обыкновенной полевки в нашей выборке (более 70,2 % у самок и 69,0 % у самцов 6-ти месячных зверьков) у 6-ти месячных зверьков обладает асимметричным строением M3, т.е. характеризуется почти полной асимметрией (одновременным для M3 несовпадением на левой и правой стороне морфотипов у особи). Исключение в этом отношении представляют особи с морфотипом "typica", где полная асимметрия выражена только у 6-ти месячных самок 32,3 % особей, а у самцов 33,1% особей и соответственно у годовалых животных 31,7 % и 31,7 %. У всех исследованных зубов полная асимметрия составляет меньший процент, чем частичная (таблица).

Полная симметрия (совпадение морфотипов у особей по M3) – 29,8 % у самок и 31,0 % у самцов 6-ти месячных полевок и 23,7 % у самок и 25,1 % у самцов годовалых экспериментальных животных (таблица).

Частичная симметрия (совпадение строения зубов только для одного морфотипа по М³) менее распространена и составляет соответственно для 6-х зверьков – 5,7 у самок и до 7,7 % у самцов, а для годовалых – 6,9 % у самок и 8,7 у самцов (таблица). Следует заметить, что асимметричное строение правых и левых зубов выражается по-разному: они могут быть представлены разными морфотипами или вариациями одного морфотипа. Как видно из таблицы, в нашем материале асимметрия на уровне вариации морфотипов составляет 37,9 у самок и 35,9 % у самцов 6-ти месячных животных и 36,9 % у самок и 33,4 % у самцов годовалых полевок. Таким образом, у зверьков 6-ти месячных М. arvalis преобладают особи с асимметричным строением М3 – 70,2 % у самок, 69% у самцов. Соответственно у годовалых – 68.6 % у самок и 65,1 % у самцов.

В связи со сказанным, на наш взгляд, значительный методический интерес представляет изучение различий степени асимметрии коренных зубов обыкновенных полевок по выборкам правых и левых экземпляров зубов.

Кроме того, при изучении изменчивости видов в пространстве и времени представляется важным выяснить, есть ли различия в степени асимметрии по основным морфотинам зубов, в том числе третьего верхнего коренного зуба (М3), и могут ли быть морфотипы, представленные только на одной (правой или левой) стороне.

Проведенные нами исследования и литературные данные позволяют сделать ряд выводов:

1. Основные типы строения рисунка жевательной поверхности M3 у обыкновенной полевки в экспериментальных условиях "typica" и "simplex" с одним дентиновым полем.

2. Строение рисунка жевательной поверхности третьего моляра не подвержено половому диморфизму.

3. Число замкнутых эмалевых пространств на жевательной поверхности M3 изменяется от 1 до 2-х.

4. В природных популяциях M3 характеризуется двумя типами ("typica", "variabilis"), в эксперименте более широкая изменчивость M3, т.е. четыре морфотипа.

5. Асимметрия черепа по морфотипам М3 у обыкновенной полевки в экспериментальных условиях значительна и составляет около 33,4 %.

Библиографическая ссылка

Дзуев Р.И., Чепракова А.А., Хуламханова М.М. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РИСУНКА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЕРХНИХ КОРЕННЫХ ЗУБОВ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКИ (MICROTUS ARVALIS PALL.) В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=24329 (дата обращения: 08.01.2026).

Показатель

Показатель