Интенсивные технологии ведения прудового хозяйства создают благоприятные условия для распространения различных болезней [3]. Существенный экономический ущерб отрасли наносят паразитарные болезни, снижающие продуктивность прудов рыбоводных хозяйств [7]. Поэтому проблема влияния паразитарного фактора при использовании традиционных технологий выращивания карпа имеет место быть как во всех шести зонах прудового рыбоводства России, так и за рубежом [1, 6, 8, 9].

Особого внимания заслуживает данный вопрос при разработке сверхинтенсивных технологий выращивания карпа, поскольку изменение технологических приемов (сроки зарыбления прудов, плотность посадки, особенности кормления и др.) приводит к нестандартным паразитарным ситуациям в водоемах.

Цель наших исследований заключалась в выявлении влияния паразитозов на процесс выращивания карпа по ресурсосберегающей технологии в первой зоне прудового рыбоводства.

Для выполнения цели исследований были поставлены следующие задачи:

- проведение мониторинга встречаемости инвазионных болезней карпа;

- оценка экстенсивности и интенсивности инвазии, ее воздействие на состояние карпа;

- выявление возрастных групп рыб наиболее подверженных инвазии.

Материал и методы исследования. Исследования проводили в летний период 2014г. в полносистемном хозяйстве ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского района Удмуртской Республики. Температурный режим и содержание кислорода в прудах определяли путем ежедневного контроля с помощью водных спиртовых термометров и оксиметров [2].

Контрольные отловы карпа проводили один раз в декаду, при этом из каждого выростного пруда выборка составляла 15 экземпляров, а нагульного – 5 экземпляров. Исследовали 6 выростных и 7 нагульных прудов. Размерно-весовые характеристики и питание карпа различного возраста определяли по общепринятой методике.

Паразитологические исследования проводили по методике В.А. Догеля, Э.М Ляймана, А.П. Маркевича [3]. Эктопаразитов выявляли наружным осмотром рыбы, а также делали соскобы слизи скальпелем с чешуи, плавников и жаберного аппарата. Каждую пробу отдельно помещали на предметное стекло, смешивали с несколькими каплями водопроводной воды и рассматривали при малом и среднем увеличениях микроскопа на наличие паразитов, проводили трёхкратную повторность. Для выявления эндопаразитов вскрывали брюшную полость карпа дугообразным разрезом от анального отверстия к основанию левого грудного плавника. Боковую стенку отворачивали пинцетом и осматривали брюшную полость. Визуальному осмотру и микроскопическому исследованию подвергали желчный пузырь и кишечник. Мышечную ткань исследовали компрессионным методом.

Определение обнаруженных паразитов проводили в серии временных препаратов с использованием определителя под редакцией Бауера О.Н. «Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР» (1984, 1985, 1987) до полного выявления видового состава пробы. Интенсивность и экстенсивность инвазии рассчитывали по общепринятой методике.

Результаты исследования. Удмуртская Республика находится в первой зоне прудового рыбоводства. Это самая северная зона, характеризующаяся коротким летним периодом с небольшой суммой эффективных температур и специализированной паразитофауной водоемов.

В ходе исследований в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» было выявлено 8 возбудителей паразитарных заболеваний карпа: Gyrodactylus medius, Gyrodactylus сyprini, Dactylogyrus vastator, Dactylogyrus еxtensus, Khawia sinensis, Trichodina pediculus, Trichodina еpizootica, Dileps unilatheralis; из которых наибольшее влияние на состояние рыб оказывают представители семейств Dactylogyridae, Gyrodacthylidae и Caryophyllaeidae. Экстенсивность инвазии в отдельных возрастных группах достигает 85 %.

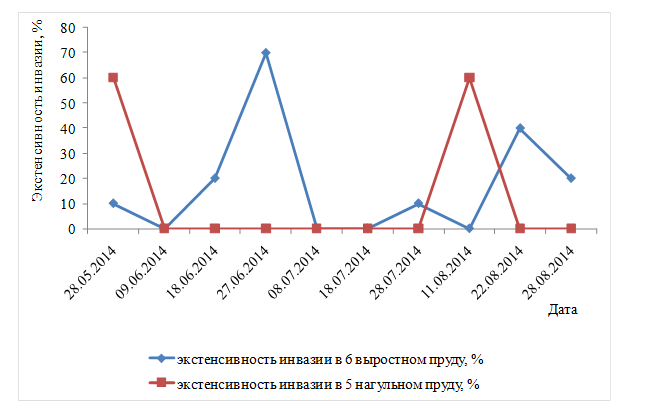

Пик зараженности кавиозом разных возрастных групп карпа приходится на разное время, при этом в прудах одной категории возникает практически одновременно (поэтому для анализа представлены 6 выростной и 5 нагульный пруды). Причины возникновения кавиоза подчиняются общим биологическим закономерностям (рис.1).

Рис.1. Динамика экстенсивности инвазии кавиоза в 6 выростном и 5 нагульном прудах в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» (за 2014 г.)

Первая вспышка в 5 нагульном и 6 выростном прудах, при экстенсивности инвазии 60 и 70 %, интенсивности 11,6 и 2,3 экземпляра соответственно, возникла из-за дефицита искусственного корма – зерна в хозяйстве, поэтому рыба, восполняя нехватку питательных веществ, активно питалась естественным кормом, в том числе и трубочником, который является промежуточным хозяином Khawia sinensis. Анализ содержимого кишечника этот факт убедительно доказывает, поскольку, доля естественного корма в рационе составляла 50%, при нормативе в 30-35 % [5]. Периоды с экстенсивностью инвазии 0 и 10 % соответствуют времени обработки прудов фенасалом.

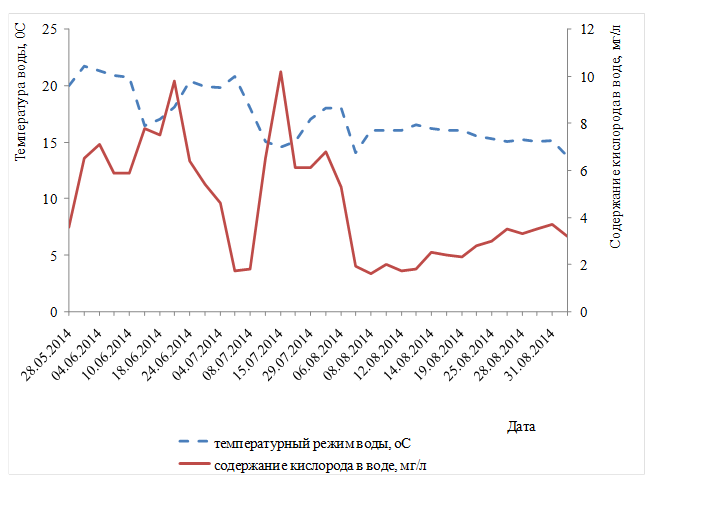

Вторая вспышка (при экстенсивности инвазии 60 и 40 %, интенсивности 7,0 и 2,0 экземпляра) связана с прекращением кормления карпа зерном из-за ухудшения гидрохимических параметров среды (рис.2). В первой декаде июля повышение температуры воды до 21,0 оС и интенсивное кормление спровоцировали возникновение «замора», содержание кислорода в воде снизилось до 1,7 мг/л, что 3,5 раза ниже нормативного показателя для карповых прудов.

Рис.2. Динамика температурного режима и содержания кислорода в воде в прудах ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» (за 2014 г.)

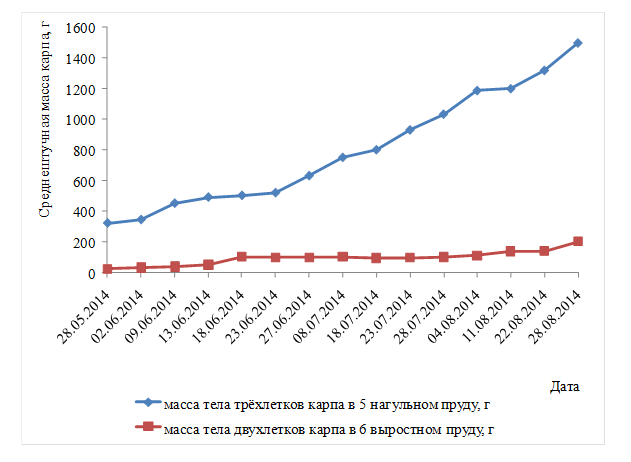

Отмеченные вспышки инвазии приводят к уменьшению среднесуточного прироста трёхлетков карпа в 5,0 раз, а двухлетков в 8,2 раза (рис.3), что в дальнейшем отрицательно сказывается на рыбопродуктивности водоемов.

Рис.3. Динамика роста массы тела двухлетков и трехлетков карпа в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» (за 2014 г.)

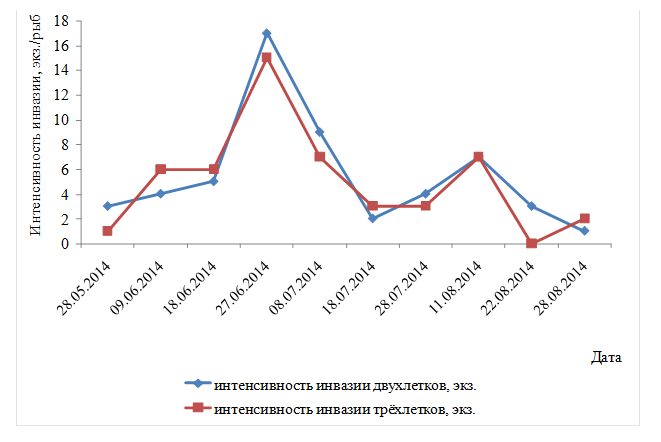

Полученные результаты отличаются от данных приведенных в научной литературе, поскольку, изменение технологии выращивания спровоцировало перераспределение паразитов и их воздействия на разные возрастные группы карпа. Исследования показали, что влияние жаберных паразитов наиболее существенно оказывается на трехлетков карпа, нежели на сеголетков и двухлетков (рис.4).

Рис. 4. Динамика интенсивности инвазии жаберных паразитов двухлетков и трёхлетков карпа в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» (за 2014 г.)

Интенсивность инвазии трехлетков от 12 экземпляров и выше приводит к гибели части рыбы от асфиксии, при любом содержании кислорода в воде. Хотя, такая же интенсивность инвазии двухлетков провоцирует концентрацию рыбы у берегов и притока, уменьшая кормовую активность. Данный факт объясняет закономерное уменьшение величины индекса массы первой жаберной дуги с увеличением массы тела карпа, что обуславливает большую чувствительность карпа к недостатку кислорода [4]. Поэтому при выращивании крупного карпа, а это отличительная черта ресурсосберегающей технологии, необходимо тщательно соблюдать все технологические операции, особенно во время пересадки и кормления рыбы в летний период, контролировать изменения гидрохимических параметров водной среды.

Выводы:

1. В ходе исследований было выявлено 8 возбудителей паразитарных заболеваний карпа: Gyrodactylus medius, Gyrodactylus сyprini, Dactylogyrus vastator, Dactylogyrus еxtensus, Khawia sinensis, Trichodina pediculus, Trichodina еpizootica, Dileps unilatheralis.

2. Экстенсивность инвазии трёхлетков карпа 60 % и двухлетков 70 % кавиями приводит к уменьшению среднесуточного прироста в 5,0 и 8,2 раз соответственно.

3. Интенсивность инвазии трехлетков жаберными паразитами от 12 экземпляров и выше приводит к гибели части рыбы от асфиксии, при любом содержании кислорода в воде.

Рекомендации производству

При выращивании карпа по ресурсосберегающей технологии необходимо тщательно соблюдать все технологические операции, особенно во время пересадки и кормления рыбы в летний период, контролировать изменения гидрохимических параметров водной среды.

Библиографическая ссылка

Крылова Т.Г., Сафронов Д.И., Крылов Г.С., Решетникова Т.И. ВЛИЯНИЕ ПАРАЗИТОЗОВ НА ПРОЦЕСС ВЫРАЩИВАНИЯ КАРПА ПО РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРВОЙ ЗОНЕ ПРУДОВОГО РЫБОВОДСТВА // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=24141 (дата обращения: 08.01.2026).