Развитие деловых аргументативных умений и качеств личности в процессе теоретического и практического обучения специалистов среднего звена и рабочих представляет важнейшую задачу современного профессионального образования. Приобретение опыта рационального поиска и анализа информации, установления причинно-следственных связей и обоснованного принятия решений, логических рассуждений, обобщений и выводов самым позитивным образом влияет на профессиональное становление обучающихся, формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, мотивацию активной познавательной и предметно-практической деятельности.

Рассматривая аргументацию как рациональную форму логической основы профессиональной деятельности, считаем ее эффективным средством и показателем уровня информационно-коммуникативного взаимодействия в процессе профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов. Аргументированность деятельности обучающихся в учебно-производственном процессе достигается осознанием связи между доводами и заключениями педагога-наставника, а также применением логических приемов к осваиваемому материалу для обоснования самостоятельно осуществляемых действий. При этом значение имеют активные и творческие качества личности, определяющие постоянное стремление к новизне. Только получаемые в ходе логических рассуждений рациональные выводы принято считать демонстративной, доказательной или дедуктивной аргументацией [4]. А если приводимые аргументы лишь в той или иной степени подтверждают или делают правдоподобными (вероятными) заключения, то такую аргументацию называют недемонстративной, правдоподобной (вероятной).

Цель исследования

Установить информативные критерии измерения уровня развития аргументативных умений и качеств, предложить методику их оценки в процессе профессиональной подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Материал и методы исследования

Осуществлен анализ нормативной и психолого-педагогической литературы; обобщен педагогический опыт; проведены беседы и тестирование; изучены продукты деятельности обучающихся; применены экспертная оценка, моделирование, наблюдение, качественный и количественный анализ фактического материала. В качестве экспертов выступили преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций, осуществляющих профессиональную подготовку квалифицированных рабочих и специалистов. Материалы обсуждались на региональных и Всероссийских педагогических конференциях.

Выявлены и откорректированы критерии, разработана дихотомическая шкала измерения и предложена методика оценки уровня развития аргументативных умений и качеств обучающихся, получающих профессиональную подготовку в учреждениях среднего профессионального образования по программам квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена (более 180 человек). Определены исходные, промежуточные и итоговые результаты формирования исследуемых умений и качеств в процессе профессионального обучения.

Результаты исследования и их обсуждение

Педагогический интерес к проблеме развития аргументативных умений и качеств обучающихся в профессиональной подготовке обусловлен неразработанностью теоретико-методологических и научно-методических аспектов данного процесса. В частности, существует противоречие между потребностью измерения и оценки сформированности исследуемых умений и качеств, с одной стороны, и отсутствием разработанных для этого технологий и методик – с другой.

Одной из важнейших в ряду задач нашего исследования по формированию и развитию аргументативных умений и качеств обучающихся учреждений среднего профессионального образования, получающих рабочую профессию или специальность, является задача измерения, объективной оценки и определения динамики изменения указанных умений и качеств личности. При этом необходимо отметить, что в профессиональном обучении аргументацию можно представить как один из эффективных видов информационно-коммуникативной деятельности. Ее спецификой, в отличие от простого описания явлений и изложения фактов являются мыслительные операции по поиску новых взаимосвязей, анализу и синтезу фактов и сведений, построению простых и сложных высказываний, домысливанию обобщений, выводов и заключений, постановке вопросов и т.д. Такого рода поиск аргументов, логичное выстраивание суждений и умозаключений, опровержение доводов, критика могут осуществляться как с собеседником, так и без, только для себя. Аргументы могут подразумеваться, но не осознаваться, формулироваться человеком, быть ясными и логичными в одних случаях и для отдельных лиц и неподходящими в иных [3].

Материалом аргументации в процессе приобретения профессиональных знаний, формирования умений и навыков может служить как учебный материал, так и дополнительные сведения – факты и явления, термины и понятия, принципы и правила, требования и указания, статистические данные. Здесь необходимо отметить, что совокупность логических процедур составляет доказательную основу аргументации, а система приемов техники и методики изложения доводов – убедительную основу. Как известно, информация, изложенная устно или письменно, воспринимается по-разному, вследствие этого доказательность более свойственна письменной речи, в то время как устная речь без риторических приемов монотонна и трудна для восприятия.

Различия в убедительности высказываний, зависящих, в первую очередь, от аргументативных качеств обучающихся, объясняются тем, что логика изложения содержания учебного предмета ими воспринимается во время работы с источниками информации – педагог, мастер производственного обучения, учебное пособие, техкарта, web-сайт и т.д., общими для всей учебной группы. Отсюда – легче ограничиться репродуцированием, т.к. поменять логический конструкт – причины, следствия и связи между ними – трудно даже опытному педагогу, а также требует значительного времени. Вместе с тем, в силу индивидуальных особенностей и различий в уровнях развития качеств личности, техника представления информации у каждого обучающегося персонифицирована.

Таким образом, можно отметить, что первоочередной задачей целенаправленного развития аргументативных умений и качеств в процессе профессиональной подготовки обучающихся является становление операционной рассудительно-аргументированной основы делового общения. Эффективными при этом являются педагогическая технология вопросно-ответного обучения [2; 5;6], методы интеллектуальной деятельности – сравнение и аналогия, дедукция и индукция, анализ и синтез, а также приемы – приведение примера и контрпримера, обобщение и формулирование вывода, выявление причин и следствий, построение последовательностей, предложение возможных альтернатив, моделирование. Необходимо отметить, что особое значение приобретают методы функционального, морфологического и ресурсного анализов, а также «список контрольных вопросов», так как они отличаются последовательным и многовариантным подходом к решению проблем и принятию соответствующих решений [7;8; 9].

Кроме того, достаточно эффективным способом становления умений и качеств грамотно рассуждать и логично аргументировать является обогащение техники и приемов речи учащихся так называемыми «индикаторами посылок» (в то время как; ввиду того что; во-первых; во-вторых; если; как показывает; по причине; поскольку; потому что; при условии что; так как; это следует из; вместе с тем и др.), а также «индикаторами заключений» (значит; итак; можно заключить, что; обобщая сказанное; отсюда следует, что; подводя итог; поэтому; следовательно; соответственно; так что; таким образом; тогда; по этим причинам ясно, что и т.д.). Также показательными в ответах и суждениях обучающихся являются сложные высказывания, получаемые из других, более простых высказываний с помощью логических связок: «... и ...», «... или ...», «либо ..., либо ...», «если ..., то ...», «ни ..., ни ...», «не ..., а ...», «..., но не ...» и т. п.

Представления о концептуальных основах развития аргументативных умений и качеств обучающихся в системе среднего профессионального образования помогли: разработать измерительные средства и методику оценки на основе интеграции процессного и функционального подходов, что в свою очередь предопределило выделение процессуальных и результативных критериев; а также, с некоторой долей условности, дифференцировать процессуальные критерии на внутренние и внешние. К внутренним критериям можно отнести критерии оценки умственных способностей, предложенные В. П. Беспалько [1] – уровень усвоения, ступень абстракции, степень осознанности усвоения и дополненные в контексте исследуемой проблемы – умениями и качествами, необходимыми для рассудительно-аргументированной деятельности: уровнем развития образных и пространственных представлений, умениями устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, умениями выделять главное, формулировать выводы; умениями принять более аргументированную точку зрения товарища; аналитическими качествами при работе с профессиональной информацией; умениями ставить вопросы исходя из логики деловой ситуации; умениями планировать и осуществлять деятельность по алгоритму – мы в процессе длительного поиска и апробации получили внутренние критерии [3; 10]. К внешним критериям, вслед за большинством ученых-педагогов, занимавшихся данной проблемой, можно отнести: эмоциональность, волевые качества, самостоятельность и тактичное деловое общение.

Результативные критерии (вид познавательной активности, отношение к деятельности, уровень операционной основы аргументации, качество риторики, общие и профессиональные компетенции) рассматриваются как стратегические и отражают итог процесса целенаправленного становления аргументативных умений и качеств обучающихся. Количественные значения критериев определяем по дихотомической шкале, представленной в таблице 1.

Таблица 1

Дихотомическая шкала измерения аргументативных умений и качеств обучающихся

|

Критерии |

Показатели |

Баллы |

||

|

Процессуальные |

Внутренние |

Уровень усвоения (α) |

Продуктивный (α ≥ 3) |

1 |

|

Репродуктивный (α< 3) |

0 |

|||

|

Ступень абстракции (β) |

Высокая (β ≥ 3) |

1 |

||

|

Низкая (β < 3) |

0 |

|||

|

Степень осознанности усвоения (γ) |

Широкие внутри- и межпредметные связи (γ = 3) |

1 |

||

|

Ограниченные связи (γ < 3) |

0 |

|||

|

Уровень развития образных и пространственных представлений |

Высокий (динамичный) |

1 |

||

|

Низкий (статичный) |

0 |

|||

|

Умения устанавливать причинно-следственные связи и зависимости |

Проявляются постоянно |

1 |

||

|

Проявляются редко |

0 |

|||

|

Умения выделять главное, формулировать выводы |

Достаточно сформированы |

1 |

||

|

Слабо сформированы |

0 |

|||

|

Умения принять более аргументированную точку зрения товарища |

Имеются |

1 |

||

|

Отсутствуют |

0 |

|||

|

Аналитическое качества при работе с профессиональной информацией |

Достаточно выражены |

1 |

||

|

Слабо выражены |

0 |

|||

|

Умения ставить вопросы исходя из логики деловой ситуации |

Проявляются |

1 |

||

|

Не проявляются |

0 |

|||

|

Умения планировать и осуществлять деятельность по алгоритму |

Достаточно сформированы |

1 |

||

|

Слабо сформированы |

0 |

|||

|

Внешние |

Эмоциональность |

Позитивная |

0 |

|

|

Негативная |

0 |

|||

|

Волевые качества |

Достаточно развиты |

1 |

||

|

Слабо развиты |

0 |

|||

|

Самостоятельность |

Преимущественно полная |

1 |

||

|

Преимущественно частичная |

0 |

|||

|

Качества тактичного делового общения |

Достаточно развиты |

1 |

||

|

Слабо развиты |

0 |

|||

|

Результативные |

Вид познавательной активности |

Устойчивая, систематическая |

1 |

|

|

Ситуативная, избирательная |

0 |

|||

|

Отношение к деятельности |

Заинтересованное, позитивное |

1 |

||

|

Индифферентное, отрицательное |

0 |

|||

|

Уровень операционной основы аргументации |

Логический |

1 |

||

|

Алогический |

0 |

|||

|

Качество риторики |

Выразительное |

1 |

||

|

Невыразительное |

0 |

|||

|

Общие компетенции |

Соответствуют этапу обучения |

1 |

||

|

Не соответствуют этапу обучения |

0 |

|||

|

Профессиональные компетенции |

Соответствуют этапу обучения |

1 |

||

|

Не соответствуют этапу обучения |

0 |

|||

Опыт измерения исследуемых умений и качеств показывает, что двухбалльная оценка («0» или «1») удобна и не вызывает затруднений у экспертов. Однако такая оценка не позволяет выявить незначительные изменения в становлении умений и качеств по критерию, происходящие за короткий промежуток времени, поэтому для определения динамики в развитии аргументативных умений и качеств обучающихся измерение и оценку мы рекомендуем осуществлять с периодичностью раз в полугодие.

На основе шкалы на каждого обучающегося оформляются оценочные листы для экспертов. Общая оценка развития аргументативных умений и качеств находится суммированием баллов по всем 20-ти критериям шкалы (ki) всеми экспертами (n) с последующим пересчетом на одного условного эксперта:

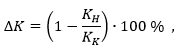

Результат может быть полученкак для отдельного обучающегося, так и для учебной группы, курса или образовательной организации в целом. Сравнение исходных, промежуточных и итоговых данных позволяет определить динамику процесса развития исследуемых умений и качеств, например, за семестр:

где ΔК – динамика развития; КН и КК – начальное и конечноезначение оценки.

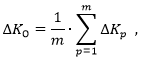

Можно определить динамику в пересчете на одного условного обучающегося, как среднее арифметическое для всех учащихся группы, курса, учебного заведения:

где ΔКp – динамика развитияумений и качеств p-го обучающегося; m – количество учащихся в группе, на курсе, в образовательной организации.

Полученные данные предоставляют возможность преподавателям и учебным мастерам вносить необходимые коррективы в процесс теоретического и практического обучения с целью повышения эффективности, а также производить сравнение в группах разных направлений профессиональной подготовки и разной численностью обучающихся.

Заключение

Таким образом, взаимосвязь между развитием аргументативных умений и качеств и формированием общих и профессиональных компетенций подтверждается успеваемостью, качественными показателями деятельности, отзывами руководителей учебно-производственного обучения, самооценкой и победами учащихся в творческих конкурсах. Об эффективности предложенной методики измерения и оценки развития исследуемых умений и качеств свидетельствуют результаты защиты выпускных квалификационных работ. Так, в учебной группе по профессии «Мастер отделочных строительных работ» КОГОАУ СПО «Яранский государственный технологический техникум» в 2014 году за последний учебный семестр динамика процесса составила 19,8 %, причем по процессуальным критериям – 22,7 %, а по результативным – 14,9 %. В 2015 году аналогичные показатели составили соответственно 24,7 %, 26,5 % и 20,1 %. Средний балл за итоговую аттестацию в 2014 году составил 4,21, а процент качества – 85,7 %. В 2015 году соответственно 4,25 и 100 %.

Библиографическая ссылка

Крылов Д.А., Чибаков А.С. ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ АРГУМЕНТАТИВНЫХ УМЕНИЙ И КАЧЕСТВ БУДУЩИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=24099 (дата обращения: 08.01.2026).