За годы становления республики сельское хозяйство пережило сложный процесс переходного периода, и нельзя сказать об успехе земельной реформы. Начиная с 2007 года стали проявляться предпосылки угрозы продовольственной безопасности Кыргызской Республики.

Мелкотоварное земледелие ведет к разрушению плодородия почв из-за несоблюдения агротехнических мероприятий. 84 % хозяйств республики располагают площадью пашни менее 1 гектара. При таких размерах землевладений и отдельном хозяйствовании на них весьма проблематичны ведение севооборота, организация противоэрозийных работ, которые способствуют сохранению и улучшению плодородия пахотных земель. Из 10,6 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения (пашня и пастбища) 60 % подвержены водной и ветровой эрозии. Плодородие пахотных земель снижается с каждым годом.

Условия орошения в регионах республики (Жайыльский, Панфиловский, Сокулукский, Московский, часть Иссык-Атинского и Чуйского районов Чуйской области) из года в год ухудшается. Здесь увеличиваются площади заболоченных земель, которых в республике насчитывается более 10 тысяч га, неблагополучных в мелиоративном отношении земель около 90 тысяч га или 8,4 % от площади орошаемых земель. Основными причинами ухудшения ирригации орошаемых земель являются недостаточная естественная дренированность территории, изначальное отсутствие или разрушение коллекторно-дренажной сети, большие потери поливной воды при фильтрации в оросительных каналах, ненормированный режим орошения, что обусловило повышение уровня грунтовых вод и развитие процессов вторичного засоления. Необходимо повсеместное внедрение системы капельного орошения, строительство и восстановление коллекторно-дренажных сетей, а также осуществление закладки полезащитных лесных полос.

Единственным выходом из сложившегося положения нами видится изменение структуры сельхозпроизводства путем возделывания на этих неблагополучных землях солеустойчивых многоплановых культур (кормовых, лекарственных, масличных, эфирно-масличных, технических и т.д.), которые могут быть основой создания перерабатывающей промышленности республики, отходы которых будут способствовать и развитию животноводства. Также немаловажную роль играет посадка древесно-кустарниковых растений для понижения уровня грунтовых вод и др.

С весны 2010 года нами в условиях экспериментальной базы «Джаны-Джер» Инновационного центра фитотехнологий НАН КР начаты работы по интродукции 6 сортов топинамбура для выращивания их в заболоченных, т.е. маргинальных землях, клубни которых получены из регионов России: Ленинградского СХИ (сорт Ленинградский), Читинской области (сорта Интерес, Находка, Бланк, Француз фиолетовый), Сорт Салатный из Воронежского Агроуниверситета, c целью выявления его ценных качеств, путем изучения его биоэкологических и физиологических характеристик, с последующим отбором сортов различного направления использования.

Методы

За годы исследований водный баланс исследовался в дневной (с 10 до 16 ч), сезонной (с мая по октябрь) и по годичной динамике в 4–5 кратной повторности. Для реализации поставленных задач нами были использованы различные методы исследований, широко апробированные в полевых условиях.

Интенсивность транспирации (ИТ) определялась методом быстрого взвешивания Л. А. Иванова [2] на торсионных весах ВТ-1000 и вычислялось в граммах на 1 г сырого веса в 1 час.

Содержание воды в листьях (побегах) и корневых системах растений находили по общепринятой гравиметрической методике по разности между начальным весом свежих образцов и весом их после сушки в термостате до абсолютно сухого состояния, при температуре 105–107 °С. Расчет содержания воды сделан на сырую массу побегов и корней.

При изучении водоудерживающей способности применяли методику А. А. Ничипоровича [3]. Навески побегов предварительно насыщали водой во влажной камере. Полностью насыщенные побеги подсушивались в лаборатории при температуре 18–20 и относительной влажности воздуха 60–65 %. В эксперименте пробы взвешивались через каждые 20 мин, экспозиция в конце опыта составляла 180 мин и более. Потеря влаги на разных этапах завядания каждый раз рассчитывалась по отношению к первоначальным значениям полностью насыщенных побегов, которые были приняты за 1.

С помощью метода И. Чатского [4] сделаны измерения реального водного дефицита (РВД), возникающего в листьях растений в результате дисбаланса между поступлением и расходованием воды. Для определения использованы камеры, размещенные в полиуретане, где отобранные пробы растений насыщались в течение трех часов. Расчеты величины РВД сделаны по формуле, предложенной Штоккером О. [5].

Результаты и обсуждения

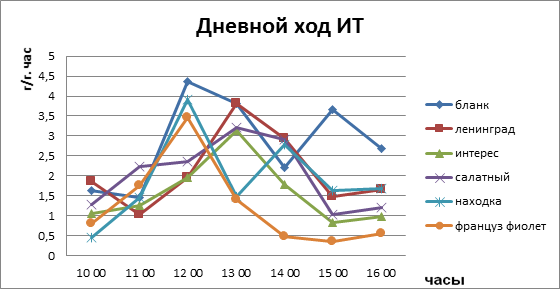

1. Интенсивность транспирации (ИТ) топинамбура. Наши исследования показали, что сорт Интерес по своей биологической продуктивности и питательным качествам клубней превосходит все другие сорта. По одному из важных показателей водного режима растений – по интенсивности транспирации (ИТ), изученные сорта также отличаются. В начале вегетации, когда температура воздуха относительно низкая, при высокой влажности верхних слоев почвы, ИТ имеет пределы от 0,8 до 2,0 г/г. сырого веса час. Затем в летние жаркие месяцы ИТ достигает своего максимума: 3,8-4,4 г/г.час. Дневной ход ИТ имеет одно- и двухвершинную кривую, с максимумами в 11–12 и 14–15 часов дня. К концу сезона вегетации ИТ снижается на 20–30 %, что в первую очередь связано со старением листьев (Рис. 1).

Рис. 1. Дневной ход интенсивности транспирации различных сортов топинамбура в Джанги-Джере, г/г. час, июль месяц, 2013 г.

Как видно из рис. 1, сорта топинамбура отличались по интенсивности дневной транспирации – высокую транспирацию имел сорт Бланк, а низкие значения этого показателя присуще сорту Интерес. Остальные сорта имели показатели близкие по значению. По сравнению с другими культурами топинамбур испаряет довольно большое количество воды через листья, что является хорошим показателем для биодренажа грунтовых вод.

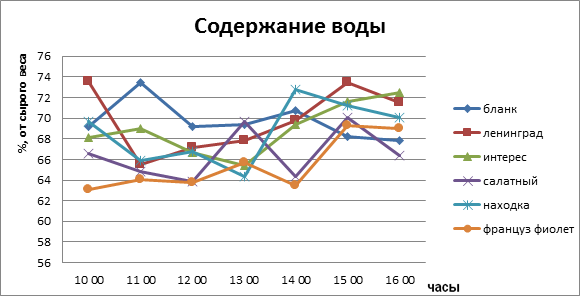

2. Содержание воды. Топинамбур довольно много воды содержит в своих фотосинтезирующих органах. Так, содержание воды в листьях сорта Ленинградский колебались от 69 до 73,6 % (Рис. 2). У остальных сортов в листьях содержится от 67 до 72 % воды. Максимальное содержание обычно наблюдалось в утренние часы, затем к полудню немного снижается, затем к вечерним часам увеличивается, но при этом часто не достигает утренних величин. Более узкие диапазоны колебания содержание влаги у сорта Интерес объясняется, по-видимому, более интенсивным ростом листьев данного сорта по сравнению с другими сортами. В течение сезона вегетации максимальное содержание наблюдается в мае и июне месяце, затем к осени в связи со старением листьев влаги становится меньше.

Водоудерживающая способность листьев почти у всех изученных сортов повышается к летним месяцам и достигает до 20–25 % после трех часового экспонирования срезанных листьев в лабораторных условиях. Водный дефицит в листьях также варьировал в зависимости от вегетации, климатических условий и сортов. Максимумы отмечены в полуденные часы в фазе активного роста и развития, достигающие до 30 %. Вероятно, для топинамбура характерна быстрая реакция на изменяющиеся условия внешней среды, путем перестройки внутренних механизмов физиологической реакции.

Рис. 2. Содержание воды, в листьях топинамбура, в % от сырого веса, июль месяц 2013 г.

Биометрические исследования интродуцированных сортов топинамбура показали, что высота растений между сортами к концу сезона вегетации резко отличались (таблица).

Максимальная высота стеблей топинамбура к концу сезона вегетации

|

№ п/п |

Сорта |

Высота растения, в м. |

|

1 |

Бланк |

4,30±0,15 |

|

2 |

Ленинградский |

4,60±0,19 |

|

3 |

Интерес |

4,60±0,14 |

|

4 |

Салатный |

4,70±0,17 |

|

5 |

Находка |

4,50±0,21 |

|

6 |

Француз фиолетовый |

3,20±0,10 |

Как видно, сорт Салатный имел максимальную высоту побегов среди нами изученных сортов топинамбура – 470 см. Относительно низкую высоту имел сорт топинамбура француз фиолетовый (320 см). Остальные сорта имели среднюю высоту побегов в первый год посадки с условиями высокого залегания грунтовых вод. Мы полагаем, что последующие годы высота побегов, а также продуктивность клубней топинамбура должна возрасти в связи со снижением уровня грунтовых вод, а также с улучшением физико-химических свойств почв исследуемого района.

Наибольшая урожайность клубней и зеленой массы, а также общая продуктивность были у сорта Ленинградский (зеленая масса – 400–450, клубней – 350–400 ц/га), Находка (380–400, 300–350 ц/га) и Салатный (200–270, 300–350ц/га); меньше у сорта Француз фиолетовый (150–170, 250–300 ц/га); сорта Интерес (300–350, 240–250 ц/га) и Бланк (200–230, 280–320 ц/га) занимает промежуточное положение между первой и второй группы сортов. Наиболее крупные сорта получены у сорта Находка (71 г), Салатный (57 г), Француз фиолетовый (49 г).

Изученные нами сорта топинамбура прошли успешные испытания и в производственных условиях в качестве самых перспективных для получения клубней можно выращивать сорта Ленинградский, Находка, Бланк, Салатный, Француз фиолетовый, а для получения зеленой массы – Ленинградский, Интерес, Находка, Бланк и Салатный.

Также нами определены клубни на содержание тяжелых металлов, макро и микроэлементов (34 элемента методом ICP – спектрометрии). Исследования показали, что они имеют также сортовые особенности. Причем анализ на наличие тяжелых металлов 1 группы опасности (Cd, Hg, Pb, Zn, Se, Ba, Ni, Cu) имели показатели, не превышающие ПДК.

Заключение

Исследованиями установлено, что различные сорта топинамбура в условиях сухого и жаркого климата Чуйской долины можно успешно и широко возделывать на маргинальных землях, и по результатам наших исследований в качестве перспективных для получения клубней оказались сорта: Ленинградский, Находка, Бланк, Салатный, Француз фиолетовый, а для получения зеленого корма – Ленинградский, Интерес, Находка, Бланк и Салатный.

Таким образом, эколого-физиологические исследования различных сортов топинамбура показали, что необходимо расширять круг используемых растений, потенциальные возможности которых имеют большое хозяйственное значение. Использование топинамбура способствует в сохранении биоразнообразия окружающей среды и воспроизводительных функций природы, что в конечном счете приведет к повышению плодородия земель и увеличению социально-экономической защищенности сельского населения, в то же время обеспечивая продовольственную безопасность, укрепляя здоровье и экономику регионов в условиях дефицита земельно-водных ресурсов.

Библиографическая ссылка

Долотбаков А.К. ИНТРОДУКЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТОПИНАМБУРА (HELIANTHUS TUBEROSUSL) НА ЗАБОЛОЧЕННЫХ И ЗАСОЛЕННЫХ УЧАСТКАХ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫВ ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=24091 (дата обращения: 08.01.2026).