Продуктом анаэробного разложения твердых бытовых отходов (ТБО) является частично стабилизированный сброженный биогаз, основными компонентами которого являются метан (до 55 – 70 %), углекислый газ (до 27 – 45 %), азот (до 1%), водород (до 1 %) и сероводород (до 3 %) [7, с.23].

Биогаз, как коммерческий продукт имеет следующие преимущества [7, с.25]: это качественно стабильный продукт, является возобновляемой энергией, представляет собой экологически безвредное среднекалорийное газовое топливо (теплотворная способность 5000-5600 ккал/нм3).

Энергетическая рекуперация биогаза эффективна только при дешевизне производства. Утилизация энергии биогаза сводится к получению тепловой (при сжигании биогаза в котлах) и электрической энергии или преобразованию химической энергии в механическую (топливо для двигателей) [6, с.25]. Например, при полном энергопотреблении станции 15,1 млн. кВт·ч в год за счет работы мотор-генераторов на биогазе производят в год 15,6 млн. кВт· ч энергии [2; 6, с.31].

Цель исследования – изучение изменчивости качественного состава биогаза при интенсификации анаэробного разложения твердых бытовых отходов в биореакторах.

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужил биогаз, вырабатываемый в процессе интенсификации анаэробного разложения ТБО в биореакторах (№ 1, 2 и 3) объемом 8,8 л при разных условиях загрузки: 2200 г (70% ТБО и30 % компоста), 2304 г (50 % ТБО/ % компоста) и 3000 г (100 % компоста) [3, 4, 8].

В целях изучения количества и качественного состава биогаза во времени пробы отбирались на 6, 12, 20, 34, 40, 46, 53, 60, 67, 74, 81, 87, 95, 101, 115 и 120-й день эксперимента (таблица 1) [8]. Качество биогаза оценивали по содержанию (%) в его составе СН4 и СО2.

Анализ изменчивости химического состава проб биогаза был проведен с использованием методов математической статистики [7].

Результаты и обсуждение. Анализ изменчивости количества и качественного состава биогаза при интенсификации анаэробного разложения ТБО проводили с помощью вариационно-статистического метода исследования (таблицы 2 и 3, рисунки 1 – 4).

Как видим из таблицы 2 и 3, изучение количества ежедневной и общей эмиссии биогаза в исследуемый период показало, что:

- среднестатистическая суточная эмиссия биогаза была максимальной для малого биореактора № 1 (0,363568 ± 0,13 л), минимальной – для малого биореактора № 3 (0,002 ± 0,002 л), тогда как малый биореактор № 2 занимал по данному исследуемому параметру промежуточное между малыми биореакторами № 1 и № 3 положение (0,2482 ± 0,07 л);

- изменчивость была относительно высока для всех трех биореакторов, при этом была максимальной для малого биореактора № 3 (398 %), средней – для малого биореактора № 1 (135,8 %) и наименьшей – для малого биореактора № 2 (103 %);

Таблица 1

Количество и качественный состав биогаза, производимых малыми биореакторами [8]

|

День эксперимента |

Малый биореактор № 1 |

Малый биореактор № 2 |

Малый биореактор № 3 |

|||||||||

|

Количество биогаза, л |

Качество биогаза, % |

Количество биогаза, л |

Качество биогаза, % |

Количество биогаза, л |

Качество биогаза, % |

|||||||

|

Суточная |

Общая |

СО2 |

СН4 |

Суточная |

Общая |

СО2 |

СН4 |

Суточная |

Общая |

СО2 |

СН4 |

|

|

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

40 |

48 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

12 |

0 |

0,1275 |

0 |

0 |

0,7325 |

2,135 |

23 |

60 |

0,0025 |

0,0825 |

0 |

0 |

|

20 |

0 |

0,1275 |

15 |

70 |

0,8475 |

7,385 |

12 |

60 |

0 |

0,1575 |

8 |

0 |

|

34 |

1,14 |

3,1825 |

20 |

73 |

0,37375 |

17,35375 |

20 |

65 |

0 |

0,68 |

8 |

0,1 |

|

40 |

1,35375 |

11,41125 |

20 |

70 |

0,500227 |

20,16864 |

14 |

58 |

0 |

0,68 |

7 |

0,05 |

|

46 |

1,3 |

19,96 |

20 |

68 |

0,3325 |

22,46227 |

14 |

55 |

0,03 |

0,71 |

5 |

0 |

|

53 |

0,6775 |

26,8375 |

20 |

70 |

0,22875 |

24,22227 |

14 |

58 |

0 |

0,7425 |

5 |

0 |

|

60 |

0,43 |

31,4025 |

18 |

68 |

0,1525 |

25,58727 |

16 |

58 |

0 |

0,7725 |

5 |

0 |

|

67 |

0,4775 |

34,5575 |

16 |

68 |

0,2325 |

26,87727 |

16 |

58 |

0 |

0,8025 |

5 |

0 |

|

74 |

0,23 |

36,5925 |

14 |

67 |

0,07 |

27,97727 |

16 |

58 |

0 |

0,8325 |

4 |

0,1 |

|

81 |

0,1625 |

37,85 |

12 |

66 |

0,1 |

28,84727 |

13 |

56 |

0 |

0,8625 |

5 |

0 |

|

87 |

0,0075 |

38,6575 |

12 |

66 |

0,2525 |

29,77227 |

10 |

52 |

0 |

0,8925 |

5 |

0,4 |

|

95 |

0 |

39,3675 |

9 |

60 |

0,065 |

30,59227 |

10 |

58 |

0 |

0,9225 |

5 |

0,3 |

|

101 |

0,015 |

39,6225 |

12 |

65 |

0,01 |

31,03727 |

11 |

50 |

0 |

0,9525 |

5 |

0 |

|

115 |

0,011667 |

39,87967 |

11 |

61 |

0,036667 |

32,86144 |

11 |

50 |

0 |

1,0125 |

5 |

0 |

|

120 |

0,011667 |

39,938 |

11 |

61 |

0,036667 |

33,04477 |

11 |

50 |

0 |

1,0125 |

5 |

0 |

Таблица 2

Вариационно-статистический анализ количества и качественного состава биогаза, производимого биореактором при интенсификации процессов биоразложения ТБО

|

Малый биореактор |

Показатель |

Суточная эмиссия, л |

Качественный состав биогаза, % |

|

|

СО2 |

СН4 |

|||

|

№ 1 |

|

0,363568 ± 0,13 |

13,125 ± 1,62 |

58,3125 ± 5,91 |

|

Сv, % |

135,8 |

48,2 |

39,5 |

|

|

№ 2 |

|

0,2482 ± 0,07 |

15,6875 ± 1,90 |

55,875 ± 1,19 |

|

Сv, % |

103 |

47,2 |

8,3 |

|

|

№ 3 |

|

0,002 ± 0,002 |

4,8 ± 0,56 |

0,06 ± 0,03 |

|

Сv, % |

368 |

46 |

202 |

|

- эмпирический высокий размах по суточной эмиссии биогаза был зафиксирован для малого биореактора № 1 (лимиты: от 0 л на 6, 12, 20 и 59-й день до 1,35375 л на 40-й день эксперимента), средний – для биореактора № 2 (от 0 на 6-й день до 0,8475 л на 20-й день эксперимента) и низкий – для биореактора № 3 (лимиты: от 0 в большинстве и до 0,03 л на 46-й день эксперимента).

Так как вычисленные значения достоверности () намного больше табличных значений t на трех уровнях вероятности (2,13; 2,95;4,07) [7, 323 с], то можно считать полученные средние арифметические высоко достоверными.

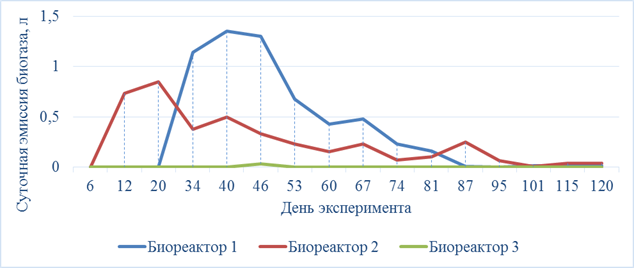

При сравнительном анализе суточной эмиссии биогаза (л) между тремя биореакторами мы наглядно из графика рисунка 1 видим, что по данному показателю лидирует биореактор № 1, т.к. начиная с 20-го дня эксперимента (0 л) мы прослеживаем подъем в выбросе биогаза до 1,14 л на 34-й и далее до 1,35375 л на 40-й день эксперимента, после – планомерное снижение эмиссии до 87-го дня эксперимента. Тогда как производительность второго малого биореактора по суточной эмиссии биогаза в процессе исследования претерпевает менее резкие колебания: подъем производительности отмечается уже на 12-й день эксперимента (0,7325 л) и далее с незначительными колебаниями производительность варьирует в пределах от 0,8475 л на 20-й день до 0,2525 л на 87-й день эксперимента. Производительность третьего малого биореактора была наихудшей, т.к. суточный выброс биогаза был отмечен только на 12-й (0,0025 л) и 46-й (0,03 л) день эксперимента, тогда как в другие исследуемые дни эмиссии биогаза обнаружено не было.

Рис.1. Суточная эмиссия биогаза в сравнительном аспекте между тремя малыми биореакторами, л

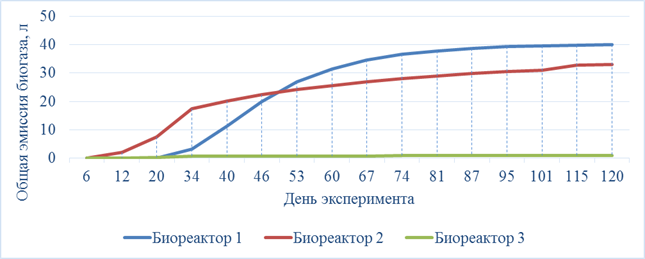

Рис.2. Общая эмиссия биогаза в сравнительном аспекте между тремя малыми биореакторами, л

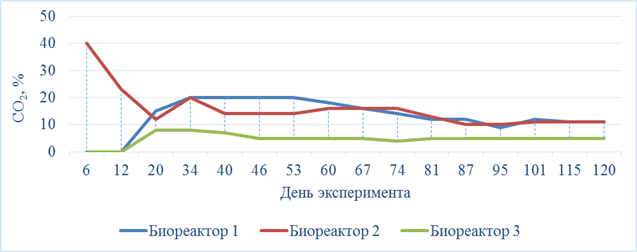

Рис.3. Содержание в составе биогаза СО2, %

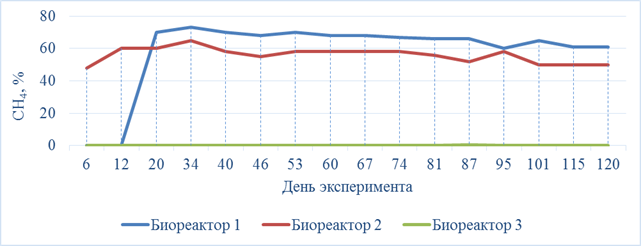

Рис.4. Содержание в составе биогаза СН4, %

Следовательно, общая производительность по биогазу (рисунок 2) первого малого биореактора была максимальной (39,938 л), далее по производительности следовал второй малый биореактор (33,04477 л) и наименьшая производительность была отмечена для третьего малого биореактора (1,0125 л).

За исследуемый период изучение среднестатистического качественного состава биогаза (таблица 3, рисунки 3 – 4) показало, что по метану наибольшее содержание было отмечено в биогазе, произведенного первым малым биореактором (58,3125 ± 5,91 %) при лимитах от 0 % на 6-й день эксперимента до 73 % – на 34-й день эксперимента. В произведенном за исследуемый период биогазе среднее содержание СО2 в рассматриваемом биореакторе составляла 13,125 ± 1,62 % и варьировала от 0 (6-й день эксперимента) до 20 % (от 34 – 53-го дня эксперимента). Тогда как второй малый биореактор по качественным показателям уступал первому по содержанию СН4 (55,875 ± 1,19 %) при лимитах 48% (6-й день эксперимента) и 60% (12 – 20-й день эксперимента), но превосходил по содержанию СО2 (15,6875 ± 1,90 %) при вариации от 10 % (87 – 95-й день эксперимента) до 40 % (6-й день эксперимента). Наихудший по качеству биогаз в исследуемый период был произведен третьим малым биореактором, т.к. среднестатистическое содержание СН4 составляла 0,06 ± 0,03 % при вариации от 0 (6 – 20-й день эксперимента) до 0,4 % (87-й день эксперимента), а СО2 – 4,8 ± 0,56 % при лимитах от 0 (6 – 12-й день эксперимента) до 8 % (20 – 34-й день эксперимента).

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что качество биогаза по содержанию СН4 претерпевает во времени существенные изменения. Так, на примере биореактора № 1 можно отметить, что качественное развитие биогаза во времени претерпевает периоды от полного отсутствия в составе биогаза метана (по 12-й день эксперимента) до периода, когда состав биогаза «обогащен» метаном (этап максимального производства метана – это с 20-го по 53-й день эксперимента, когда среднее содержание метана в биогазе составляло 70,2 % и с 60 по 87-й день эксперимента, когда среднее содержание метана все еще находился на высоком уровне – 67%) и далее, период спада (со 101-го дня эксперимента), характеризующаяся планомерным снижением содержания метана в биогазе (61,75 %).

На следующем этапе был проведен статистический анализ многомерных (суточная/общая эмиссия биогаза, содержание в биогазе СН4 и СО2) корреляционных связей. Силу связи одного из них (Х – суточная/общая эмиссия биогаза) с двумя другими признаками (Y – содержание в биогазе СН4; Z – содержание в биогазе СО2) измеряли с помощью коэффициента множественной корреляции [7, 251 с.].

Согласно произведенным расчетам выявлено, что связь между суточной эмиссией биогаза и содержанием СН4 и СО2 была положительной. А по силе связи коэффициент был выше среднего для малого биореактора № 1 (0,63) и № 2 (0,6), тогда как для малого биореактора № 3 – рассчитанный коэффициент был низким (0,14). Критерий достоверности (tф) для биореактора № 1 составил 2,94, № 2 – 2,73 и № 3 – 0,52 (tst = 2,16 для k = 16 – 3 = 13 и α = 5 % [7, 323 с.]). Следовательно, нулевая гипотеза отвергается для малых биореакторов № 1 и № 2 на 5 %-ном уровне значимости.

При рассмотрении частных коэффициентов корреляции наиболее высокой по силе связи оказался коэффициент корреляции между содержанием метана и углекислого газа при исключении влияния на эту связь суточной эмиссии биогаза (0,95; биореактор № 1) и коэффициент корреляции между суточной эмиссией биогаза и содержанием метана при исключении влияния на эту связь содержания углекислого газа (0,8; биореактор № 1; 0,61; биореактор № 2 и № 3). Наименьший коэффициент частной корреляции был отмечен для малого биореактора № 3 по всем исследуемым сочетаниям (от 0,01 до 0,1). Критерий достоверности (tф) для биореактора № 1 составил 3,43, № 2 – 0,41 и № 3 – 0,44 (tst = 2,16 для k = 16 – 3 = 13 и α = 5 % [7, 323 с.]). Следовательно, нулевая гипотеза отвергается для малого биореактора № 1 на 5 %-ном уровне значимости. Исходя из полученных данных можно дать следующее утверждение, что исследуемые признаки для малого биореактора № 3 независимы друг от друга и в выборке связаны косвенно.

Заключение. Согласно проведенным исследованиям можно заключить, что высокие коммерческие показатели биогаза, такие как общее производство (39,938 л), высокое содержание СН4 (58,3125 ± 5,91 %), низкое содержание СО2 (13,125 ± 1,62 %), были получены из малого биореактора № 1. При сравнении с качеством биогаза, произведенного свалочным телом в условиях Карасайского полигона ТБО г. Алматы можно отметить, что в процессе интенсификации анаэробного разложения ТБО в биореакторах, содержание метана в составе биогаза увеличивается примерно на 17 – 20 %. Более целесообразным будет производство биогаза при следующих условиях работы биореактора: соотношение компоста в составе биогаза не должно быть выше 30 %, соблюдение физико-химических показателей работы биореактора (рН – слабощелочная, температурный режим – мезофильный) обеспечит за короткий промежуток времени высокое производство биогаза (0,600 м3/ кг ТБО [1, 9] с содержанием метана не менее 67 %). При этом, из 1 м3 биогаза, как коммерческого продукта, можно будет получить от 1,6 до 2,3 кВт·ч [5, с.97] или 1.95 кВт.ч [6, с.31] электроэнергии. Как известно, 1 м3 биогаза с содержанием 60 % метана дает примерно 22 МДж, а 70% – 25 МДж энергии [5, с.97].

Рецензенты:

Еликбаев Б.К., д.б.н., профессор, профессор, Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы;

Тлеукулов А.Т., д.с.-х.н., профессор, профессор, Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы.

Библиографическая ссылка

Джамалова Г.А. АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА БИОГАЗА, ПРОИЗВОДИМОГО БИОРЕАКТОРОМ ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ АНАЭРОБНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21119 (дата обращения: 11.02.2026).