В концертной практике нередки случаи, когда исполнительская версия произведений в интерпретации выдающихся музыкантов становится эталоном для последующих поколений. Так произошло практически со всеми народными песнями из репертуара гениального русского певца Федора Ивановича Шаляпина. Он унаследовал безграничную любовь к русской песне от своей матери, которая всегда пела за работой «как-то особенно грустно, задумчиво и вместе с тем деловито» [8].

Шаляпин одинаково убедительно создавал лирические, лирико-драматические, трагические, комические, трагикомические образы. Это происходило и на оперной сцене, и на концертной эстраде. По словам А.И. Демченко: «Осмысленно интонируемая речь как главный принцип шаляпинского исполнительства и творческая свобода в применении средств музыкально-певческой выразительности обеспечили артисту совершенно особое положение» [3, 16]. Тонко понимая противоречия русского характера и психологическое состояние героев произведений, он глубоко переживал все нюансы действия сюжетной линии, эмоционально реагируя на ее содержание. Среди образцов, ставших шедеврами российского песенного искусства, можно назвать лирические песни, к которым «артист более всего тяготел» [3, 31]: «Лучинушка», «Эх ты, Ванька», «Ноченька» и др.

Особое место занимает снискавшая славу не только в России, но и далеко за ее пределами песня «Вдоль по Питерской». В интерпретации Шаляпина она предстает в воплощении удалого русского характера, открытой, широкой, безрассудной и вместе с тем трепетной натуры. В книге «Маска и душа» певец свидетельствует об умении русского человека искренне радоваться жизни и выражать эту радость в песне вопреки беспросветной тоске, тяготам своего рабского положения. Он пишет: «Но не все грустно на бесконечных российских полянах. Много там и птиц прилетает, и ярче <…> светит солнышко весною, когда растаяли снега, и сильнее чувствуется радость весны, чем в самых теплых странах. А если это так, то как же не зарядиться на тройке и не запеть:

– Эх, вдоль по Питерской!

И как же не улыбнуться до ушей над кумом, который куме своей от сердца притащит судака <…>. От природы, от быта русская песня и от любви. Ведь любовь – песня» [9, 31].

Вдоль по Питерской

Из репертуара Ф.И. Шаляпина. Нотация И. Егоровой

Остается понять: только ли непревзойденный голос, артистизм, эмоциональность сопутствовали певцу в создании яркой вокальной зарисовки, сравнимой с моноспектаклем? Целью данной работы становится выявление источников, послуживших основой шаляпинской музыкально-поэтической версии.

Обращаясь к напеву, нетрудно заметить, что он представляет собой композицию из двух контрастных мелодий. В поэтическом тексте мастерски соединены фрагменты трех произведений, относящихся к разным фольклорным источникам: ямщицкая песня «Вдоль по Питерской», плясовые «Во пиру я была» и «Кумушка». Варианты этих песен встречаются в публикациях разных лет, начиная с XIX в. и по настоящее время.

Роль своеобразного зачина выполняет фрагмент из четырех начальных строк ямщицкой песни «Вдоль по Питерской». Один из ее наиболее полных текстовых вариантов вошел в сборник Ю.Н. Мельгунова «Русские песни, непосредственно с голоса народа записанные и с объяснениями изданные» (1879) [5]:

Как по Питерской, по дороженьке [1],

По Тверской-Ямской, по Коломенской,

Едет мой милой, мил на троечке,

Мил на троечке с колокольчиком.

Пишет мой милой ко мне грамотку,<…>

Не пером писал, не чернилою,<…>

Горючьми слезьми молодецкими:

– Не сиди, Дуня, поздно вечером,<…>

Ты не жги, не жги свечу сальную.<…>

Ты не жди, не жди дорога гостя,

Я не гость пришел, не гоститися,

Я пришел к тебе доложитися:

Позволь, милая, мне жениться.

– Ты женись, женись, разбессовестный,

Ты возьми, возьми у соседа дочь,

У соседа дочь, подружку мою.

– Мне подружку взять – будешь гнев держать,

Уж мне взять ли взять самою тебя,

Самою тебя – красну девицу?

Фонографическая запись данной песни с подобным поэтическим текстом и напевом, близким шаляпинскому варианту, была сделана в 1906 г. в Санкт-Петербурге от народного певца Н.П. Никифорова, исполнившего ее в сопровождении балалайки [2].

Второй источник шаляпинской версии, песня «Во пиру я была», имел повсеместное распространение в крестьянской и слободской среде. Об этом можно судить по сохранившимся публикациям или упоминаниям о песне в прессе и литературе рубежа XIX–XX вв. Восемь вариантов более полного и законченного поэтического текста с названием «Я вечор молода во пиру была» представлены на сайте «Русская народная музыка» [7]. Обозначена обширная география распространения данной песни: Воронежская, Вологодская, Пермская, Костромская, Тамбовская и другие губернии. В ссылках на источники публикаций указано, что наиболее ранняя из них датируется 1810 г. Вариант данной песни был опубликован в сборнике М. Бернарда «Песни русского народа» (1863) [1].

Известно, что в 1888 г. первым номером в программе первого концертного выступления оркестра балалаек В.В. Андреева была обработка народной песни «Во пиру была, во беседушке» [6].

Мелодия данной песни нередко использовалась композиторами в качестве тематического материала для своих сочинений. Так, русским скрипачом и композитором Иваном Ивановичем Билибиным (1818–1892) во второй половине XIX в. была написана фантазия и вариации на тему русских народных песен «Не белы-то снеги» и «Во пиру была, во беседушке». К интонационной основе песни «Во пиру была» обращался Игорь Федорович Стравинский в сочинении музыки «Танца кормилиц» из балета «Петрушка», премьера которого состоялась в 1911 г.

О популярности песни свидетельствует грамзапись, сделанная с голоса Н.В. Плевицкой в период 1910–1912 гг. Можно предположить, что данный вариант песни звучал и в Курской губернии, уроженкой которой была Надежда Васильевна Плевицкая (Винникова):

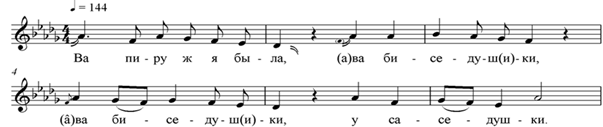

Во пиру я была

Из репертуара Н. Плевицкой. Нотация И. Егоровой.

Во пиру ж я была, во беседуш(и)ке,

Во беседуш(и)ке, у соседушки.

Эх, я пила молода сладкую водоч(и)ку,

Сладкую водоч(и)ку, я настоечку.

Пила д’ молода я ни рюмочкой,

Да ни рюмочкой, ни стаканчиком.

Ох, пила молода из полуведра,

Из полуведра, через край до дна.

Темным лесом шла – не шаталася,

Чистым полем шла – не боялася.

Как ко двору пришла, пошатнулася,

За вереюшку ухватилася:

– Ох, верея ли, верея, ты, вереюшка,

Поддержи ж ты меня, бабу пьяную.

Бабу пьяную, шельму хмельную.

Обращает на себя внимание мелодическое родство песен «Вдоль по Питерской» и «Во пиру была». Напев известной еще в начале XIX в. крестьянской песни «Во пиру была» и послужил основой для слободской ямщицкой песни, судя по тексту, более позднего происхождения. Это можно объяснить спецификой службы ямщиков, выходцев из крестьянской среды. Долгие переезды от одной почтовой станции к другой скрашивались их пением. Закономерным было и сочинение новых поэтических текстов наиболее талантливыми представителями данного сословия «на голос» излюбленных песенных напевов.

Все эти сведения наводят на мысль о том, что песня «Во пиру была» имела более широкую известность в России на рубеже XIX–XX вв., нежели два другие прототипа исследуемого образца, а значит, и ее напев следует считать базовым (типовым) для более поздней «Вдоль по Питерской», возникшей в ямщицкой среде. Так, историю происхождения данной песни можно связать с использованием приема «перетекстовки», широко распространенного в русском народном творчестве.

Объединив в первой части вокальной композиции фрагменты поэтических текстов песен, исполнявшихся в аутентичной среде на один типовой напев, Шаляпин воплощает в нем яркий и позитивный образ праздника, намеренно оставляя «за скобками» драматические эпизоды сюжетов «Вдоль по Питерской» (попытка разрыва любовных отношений) и «Во пиру была» (отчаяние женщины и месть мужу – «горькому пьянице»).

Третий источник, лежащий в основе второй части шаляпинской версии, – волжские плясовые припевки «Кумушка», в грамзаписи которых зафиксировано их звучание в исполнении Л.А. Руслановой уже в середине XX в. На оригинальность данного образца указывает более полный поэтический текст по сравнению с песней Шаляпина.

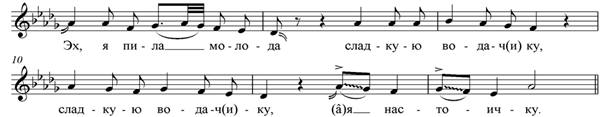

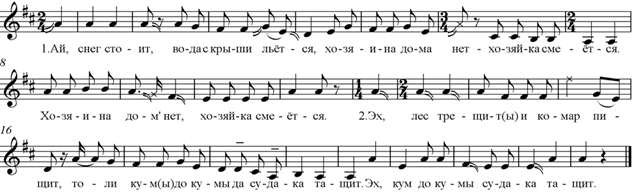

Кумушка

Из репертуара Л. Руслановой. Нотация И. Егоровой

Ой, снег стоит, вода с крыши льется,

Хозяина дома нет – хозяйка смеется.

Эх, лес трещит и комар пищит,

Али кум до кумы да судака тащит?

– Эх, кумушка, ты, голубушка,

Свари, кума, судака, д’ чтобы юшка была.

Эх, юшечка, ипетрушечка.

Кума люба, кума люба, кума душечка.

Ох, нонче кулеш, да и завтра кулеш,

Приди ко мне, моя радость, мое сердце утешь.

Эх, юшечкаи с петрушечкой,

Расцелуй, расцелуй, меня душечка.

Выявленные факты свидетельствуют о том, что песни «Вдоль по Питерской», «Во пиру была» и «Кумушка», бытующие в народной среде автономно, были весьма популярны и широко распространены в России. Не случайно творческий гений Шаляпина уловил нечто общее в их подтекстах и, переосмыслив в ином ракурсе, создал новое, яркое произведение, которое на протяжении более ста лет продолжает звучать на эстраде и в быту.

Ф.И. Шаляпин выступает не только в роли исполнителя-интерпретатора, но и в роли музыкального режиссера и аранжировщика песенного материала. Он создает цельную композицию, подчиняющуюся законам музыкальной драматургии, выраженной в интонационном, динамическом, агогическом и семантическом развертывании мелодии.

Песня, интерпретированная великим мастером, закрепилась в репертуаре певцов-солистов XX–XXI вв.: М. Михайлова, С. Лемешева, И. Скобцова, М. Магомаева, Ю. Гуляева, И. Кобзона, Д. Хворостовского, Л. Сметанникова, В. Верина и многих других. Талантливыми певцами воспринят как напев, так и образ, созданный Шаляпиным.

Фольклорные истоки традиционных песенных жанров нашли свое новое претворение в творчестве Шаляпина, что проявилось и в специфической манере исполнения, вокальных приемах, фонетике, в естественном импровизационно-вариантном интонировании. Все это помогало создать неповторимый типаж подлинно русского характера. Интонации, подчеркивающие смысл и подтекст отдельных слов или целых эпизодов, близки в его исполнении к естественной разговорной речи. Достоверность стиля крестьянской лирики усиливается диалектным произношением некоторых слов и словосочетаний, обилием вставных гласных, интонированием слов и междометий на полугласных и «открытых» редуцированных звуках, свойственных традиционному творчеству.

Шаляпин впервые в профессиональной исполнительской практике утверждает типично фольклорный метод контаминации песенных образцов, бытующих в аутентичной среде, и, сохраняя в пении глубоко национальные черты, подчиняет его образно-смысловым задачам. Он становится основоположником абсолютно нового жанра – художественной обработки народных песен для сольного исполнения. Позже подобный метод интерпретации получил развитие в творчестве Л.А. Руслановой в песне «Расти, расти, моя калинушка» [4, 75–78].

Изучение фольклорных истоков народных песен в репертуаре Ф.И. Шаляпина дает возможность понять природу стиля русского национального исполнительства в ее лучшем, наивысшем воплощении.

Рецензенты:

Демченко А.И., д.искусствоведения, профессор, председатель диссертационного совета СГК им. Л.В. Собинова, г. Саратов;

Вишневская Л.А., д.искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и композиции СГК им. Л.В. Собинова, г. Саратов.

[1] В оригинале текст имеет цепное строение, в данном примере он изложен с сокращением повторных строф.

Библиографическая ссылка

Егорова И.Л., Егорова И.Л. О ФОЛЬКЛОРНЫХ ИСТОКАХ ПЕСНИ «ВДОЛЬ ПО ПИТЕРСКОЙ» ИЗ РЕПЕРТУАРА Ф.И. ШАЛЯПИНА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20854 (дата обращения: 27.01.2026).