За последнее десятилетие многие заболевания сердца сопровождаютсякальцинозом [4, 5]. Чаще поражаются аортальные клапаны, что является причиной ранней инвалидизации и смертности. Отложения минеральных солей могут затрагивать все слои клапана, сопровождаться повреждением эндотелия [2], их связывают с изменениями волокнистых структур соединительной ткани [1]. В то же время гистологические особенности при кальцинозе остаются мало изученными. Необходимо комплексное сравнительное исследование волокнистой архитектоники и клеточного состава аортальных клапанов. Интерес представляют клапаны людей зрелого возраста, наиболее продуктивного и актуального для изучения морфологических изменений.

Цель работы в проведении комплексного сравнительного гистологического анализа особенностей строения аортального клапана у крыс и людей зрелого возраста без кальциноза и гистологических изменений при кальцинозе.

Материал и методы

Материалом для исследования послужили аортальные клапаны 5-месячных половозрелых самцов крыс линии Wistar массой 180–200 гв соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (1977). Человеческий материал получен при патологоанатомическом вскрытии людей зрелого возраста от 49 до 70 лет, обоих полов. Материал фиксировали в 10% нейтральном формалине, парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином,по Ван-Гизону, по Маллори, толуидиновым синим. Материал от больных с кальцинозом декальцинировали в растворе Biodec-R. Весь материал разделили на группы: 1-я контрольная – здоровые половозрелые крысы (5 клапанов); 2-я – люди без кальциноза клапана (16 клапанов); 3-я – люди, имеющие кальциноз (24 клапана). На гистологических срезах производили подсчет количества, размеров, ядерно-цитоплазмотического отношения эндотелиоцитов и гладких миоцитов на площади 50 мкм2. Измеряли толщину и соотношение подэндотелиального, мышечно-эластического и спонгиозного слоев. Подсчитывали количество фибробластических клеток в спонгиозном слое на площади 50 мкм2. Срезы изучали под микроскопом «PrimoStar» («CarlZeiss», Германия) с цифровой фотокамерой G-10 («Canon», Япония) и с программным обеспечением «AxioVision 4.8.2» («CarlZeiss», Германия). Данные морфометрии обрабатывали с использованием пакета прикладных программ «StatisticsforWindows» v. 6.I (Statsoft. CША). Вычисляли медиану (Me) и интерквартильный интервал (Q1 – Q3). Значимость различий оценивали по U-критерию Манна – Уитни, при p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

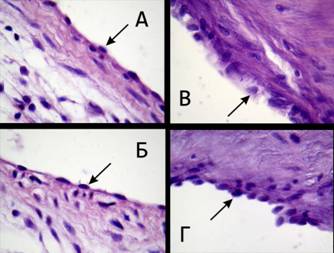

При изучении эндотелия на аортальной стороне оказалось, что количество эндотелиоцитов во 2-й группезначимо не отличается от контроля, норазмербольше в 1,5 раза, клетки более высокиеи цитоплазма светлая (рис.1).Различия в кариометрических показателях 1-й и 2-ой групп незначимы, иядерно-цитоплазматическое отношение во второй группе значимо не отличается от контроля, во 2-й группев эндотелиоцитахнаблюдается увеличение числа ядрышек (табл.1), в то время как по данным литературы среднее значение содержания ядрышек в эндотелии человека в норме 1,8± 0,2 [1].

Таблица 1

Морфометрические показатели клеток на аортальной стороне (Me (Q1 –- Q3), р<0,05)

|

Показатели |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

|

NЭтц |

4,0 (2,0-4,0) |

3,0 (2,0-5,0) |

3,0 (2,0-4,0) |

|

dЭтц,, мкм |

2,33 (1,76-3,41) |

3,87 (3,07-4,76)* |

3,75 (3,19-4,45) |

|

LЭтц,мкм |

9,87 (7,74-15,45) |

21,1 (16,1-23,86)* |

22 (18,28- 30,4) |

|

SЯ, мкм2 |

28,8 (5,41-34,42) |

22,2 (13,1-32,1) |

27,5 (22,0-39,0) ** |

|

ЯЦОЭтц |

0,82 (0,61-1,12) |

0,62 (0,54-0,88) |

0,72 (0,66-1,31) |

|

NЯш |

2,0 (1,0– 2,0) |

3,0 (3,0– 4,0)* |

2,0 (1,0– 2,0) |

|

NГм |

8,5 (7,0-10,0) |

3,0 (2,0-3,0)* |

4,0 (3,0-5,0) |

|

dГм, мкм |

2,75 (2,26-3,71) |

2,75 ( 2,04-3,11) |

3,32 (2,65-3,46) ** |

|

LГм, мкм |

15,6 (13,9-24,9) |

32,9 (32,3-36,1)* |

30,9 (18,5-41,0) |

|

ЯЦОГм |

1,08 (0,86-1,45) |

1,62 (0,66-2,49) |

0,87 (0,39-1,45) ** |

|

NФбл |

3,0 (1,0-3,0) |

2,0 (2,0-3,0) |

3,0 (2,4-3,0) |

|

NФц |

8,0 (6,0-15,0) |

1,0 (1,0-2,0)* |

6,0 (6,0-7,0) ** |

Примечание. * – значимые различия между 1-й и 2-й группами; ** – значимые различия меж-ду 2-й и 3-й группами; N – количество; d – ширина; L – длина;SЯ – площадь ядраэндотелиоцитов; ЯЦО – ядерно-цитоплазматическое отношение; Гм – гладкие миоциты; Фц – фиброциты; Фбл – фибробласты; Этц – эндотелиоциты, Яш – ядрышки.

Рис.1. Эндотелий: А – на аортальной стороне клапана крысы; Б – на вентрикулярной стороне клапана крысы; В – на аортальной стороне клапана 2-й группы; Г – на желудочковой стороне клапана 2-й группы. Окраска гематоксилином и эозином.Ув. х 1200

Количество эндотелиоцитов на вентрикулярной стороне во 2-й группе меньше, ширинабольше в 4,5 раза, ядра клеток крупнее(табл. 2), ядрышки не просматриваются за счет гиперхромии (рис.1).

Таблица 2

Морфометрические показатели эндотелия на вентрикулярной стороне (Me (Q1 –- Q3), р<0,05)

|

Показатели |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

|

N |

4,0 (3,0--5,0) |

3,0 (2,0--3,0)* |

1,0 (1,0--2,0) ** |

|

d, мкм |

1,93 (1,5–2,03) |

8,73 (7,24–11,2)* |

6,5 (6,25–8,22) |

|

L, мкм |

15,4 (11,5--18,0) |

13,1 (11,3–17,2) |

17,9 (16,2—19,5) |

|

SЯ |

25,3 (17,3—31,2) |

35,0 (27,5—43,1)* |

48,2 (41,5—64,2)** |

|

ЯЦО |

0,74 (0,32—1,43) |

0,67 (0,55—0,97) |

1,23 (0,97—2,30)** |

Примечание. * –значимые различия между 1-й и 2-й группами; ** – значимые различия между 2-й и 3-й группами; N – количествоэндотелиоцитов; d – ширина; L – длина;SЯ – площадь ядер; ЯЦО – ядерно-цитоплазматическое отношение.

Подэндотелиальный слой во 2-й группе равномерно утолщен, за счет разрастания коллагеновых волокон и набухания, однако можно говорить о его истончении, если рассматривать толщину субэндотелиального слоя в процентном соотношении с другими слоями (табл.3).

Таблица 3

Процентное соотношение слоев аортального клапана(Me (Q1 –- Q3), р<0,05)

|

Показатели |

1-я группа |

2-я группа |

3-я группа |

|

dПодэнд, мкм |

2,85(2,7-3,0) |

6,87(5,76-7,77)* |

18,9(12,5- 34,9) ** |

|

dПодэнд, % |

10,4 |

2,94 |

7,67 |

|

dМыш-элас, % |

57,0 |

24,4* |

55,2** |

|

dСпонгиоз, % |

43,0 |

75,6* |

44,8** |

|

dМыш-элас/dСпонгиоз |

1,1 (0,70-5,34) |

0,1(0,09-0,14)* |

0,78(0,56-0,88) ** |

Примечание. * – значимые различия между 1-й и 2-й группами; ** – значимые различия между 2-й и 3-й группами; dПодэнд – толщина подэндотелиального слоя; dМыш-элас– толщина мышечно-эластического слоя; dСпонгиоз– толщина спонгиозного слоя.

В мышечно-эластическом слое морфометрические показатели гладких миоцитов имеют значимые отличия, во 2-й группе слой тоньше в 2,38 раза, гладких миоцитовв 2,5 раза меньше и они длиннее, их ядерно-цитоплазматическое отношение выше в 1,5 раза (табл. 1).Клетки рыхло расположены, неравномерно распределены по количеству и имеют разную ориентацию, в основании створки более плотно располагаются в центре. Отмечается утолщение эластических мембран, разрастание и уплотнение коллагеновых волокон и единичные очаги набухания основного вещества со слабой метахромазией.

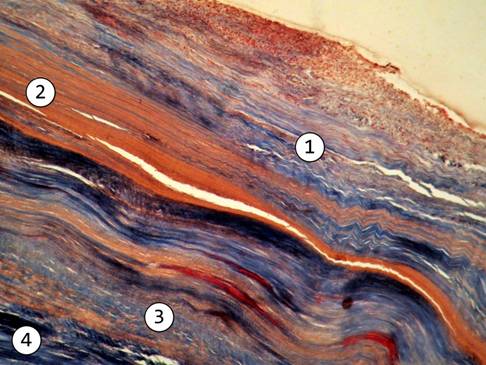

Спонгиозный слой во 2-й группе в 1,76 раза толще (табл.3). Особенности содержания клеток фибробластического ряда: в 1-й группе фиброцитов больше, чемфибробластов в 2,7 раза, что свидетельствует о зрелости фиброзной ткани и снижении синтетических процессов.Во 2-й группе общее содержание клеток значительно меньше, но фибробласты численно преобладают над фиброцитами (табл.1).Общее долевое соотношение мышечно-эластического и спонгиозного слоев у человека составляет 0,1, а у крысы – 1,1, что указывает на избыточное развитие соединительной ткани у человека зрелого возраста, подтверждается подсчетом фибробластов и особенностями волокнистого строения.Волокнистая архитектоника спонгиозного слоя сложная и напоминает «слоёный пирог» (рис.2).

Рис. 2. Волокнистая архитектоника спонгиозного слоя. 1 – чередование пучков коллагеновых и эластических волокон по горизонтальной оси в поверхностном слое; 2 –плотное лентообразное скопление эластических волокон; 3 –чередование коллагеновых и эластических волокон по вертикальной оси; 4 – рыхло расположенные коллагеновые волокна. Окраска по Маллори. Ув. × 600

При кальцинозе происходит повреждение эндотелия, образующего защитный покров створок клапана [4]. На аортальной стороне эндотелий сохранен, но набухший, цитоплазма мутная и межклеточные границы не различимы. Имеет место значительная вариабельность размеров ядер эндотелиоцитов, что говорит о нарушении функциональной активности. Наблюдается врастание эндотелия в подэндотелиальный слой и слущивание. Подэндотелиальный слой неравномерно утолщен в 2,8 раза за счет разрастания коллагеновых волокон и метахроматично окрашен. На вентрикулярной стороне эндотелий отсутствует, сохранён единичными участками. Клетки уменьшены и удлинены, возрастает их ядерно-цитоплазматическое отношение (табл. 2).

Толщина мышечно-эластического слоя в 3-й группе значимо больше (табл. 3). Наблюдается гиалиноз и немногочисленные треки жировой ткани, расщепление и фрагментация эластических мембран. Наблюдается умеренная пролиферация гладких миоцитов, возрастает их толщина и снижается их ядерно-цитоплазматическое отношение (табл.1).На первое место выступают повреждения эластических волокон, наблюдаются их частичная фрагментация и неравномерное утолщение.

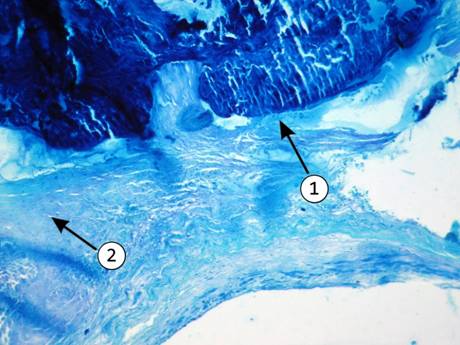

В спонгиозном слое, в наружной его части непосредственно под кальцинатами отек межклеточного вещества, расширенные межфибриллярные пространства, он наиболее богат ГАГ и метахроматически окрашивается (рис.3).

Рис. 3. Стенка аортального клапана человека с кальцинозом. 1 – кальцинаты; 2 – отек и метахромазия межклеточного вещества. Окраска толуидиновым синим. Ув. × 150

Также, в поверхностном слое отмечается разрастание мелких кровеносных сосудов. В средней его части неравномерное утолщение коллагеновых волокон, на отдельных препаратах коллагеновые волокна спаиваются в сплошные ленты, замещаются на толстые, плотные поля коллагеновых волокон. Отмечаются разрушение и неравномерное утолщение эластических волокон. Распределение клеток фибробластического ряда в губчатом слое неравномерное: в местах отложения минеральных солей их число увеличено в 3 раза преимущественно за счёт фиброцитов, в более глубоких слоях содержание клеток резко уменьшено. Количество фиброцитов в 3-й группе больше чем фибробластов в 2 раза и в 6 раз по сравнению со 2-й группой (табл. 1). На вентрикулярной стороне наблюдаются неравномерные по плотности отложениякальцинатов, ониинтенсивно окрашиваются пикрофуксиномиинтенсивнометахроматически окрашиваются (рис.3).В кальцинированной ткани отмечается разрастание коллагеновых волокон, они образуют толстые грубые пучки с неупорядоченной ориентацией.

Заключение

Таким образом, настоящее исследование выявило гистологические и цитологические особенности строения оболочек и более сложную волокнистую архитектонику у человека. Выраженные структурные изменения наблюдаются в эндотелии, подэндотелиальном слое и соединительной ткани спонгиозного слоя. В эндотелии аортальной стороны наблюдается амплификация ядрышек во второй группе в сочетании со снижением ядерно-цитоплазматического отношения, что может рассматриваться как компенсаторное напряжение функциональной активности клетки, вероятно, связанное с возрастными изменениями. Подэндотелиальный слой у взрослого человека равномерно утолщен, при кальцинозе его толщина возрастает в 2,8 раз с накоплением ГАГ и разрастанием коллагеновых волокон. Общее долевое соотношение мышечно-эластического и спонгиозного слоев указывает на избыточное развитие соединительной ткани у человека зрелого возраста, это подтверждается морфометрическими показателями фибробластов и особенностями волокнистого строения. При кальцинозе соотношение меняется в сторону значительного утолщения мышечно-эластического и истончения спонгиозного слоёв. При кальцинозечисло фиброцитов в 6 раз больше, чем в клапане без кальциноза. В клапане, пораженном кальцинозом, происходит полное повреждение эндотелия на вентрикулярной стороне, а на аортальной стороне набухание и уплотнение эндотелия, полиморфизм размеров ядер с тенденцией к увеличению, разрастание и слущивание эндотелия, утолщение подэндотелиального слоя. При кальцинозе мышечно-эластический слой утолщен, в нем наблюдаются гиалиноз, дистрофические изменения эластических мембран, утолщение гладких миоцитов и снижение их ЯЦО.В спонгиозном слое разрастание коллагеновых волокон. Патологически изменён эндотелий и волокнистый состав на вентрикулярной стороне. В клапанах 3-й группы имеет место сочетание всех трех видов петрификации: а) метастатическое, связанное с общим нарушением фосфорно-кальциевого обмена в организме, б) дистрофическое, связанное с нарушением обмена веществ в гиалинизированной соединительной ткани, а также повышенная чувствительность эластической ткани и основного вещества к кальцию.

Рецензенты:ЖданкинаА.А.,д.м.н.,профессоркафедрыгистологии, эмбриологииицитологииГБОУВПО «Сибирскийгосударственныймедицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Томск;

Алябьев Ф.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой судебной медицины с курсом токсикологической химии ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Томск.

Библиографическая ссылка

Костюченко В.П., Васильев Д.Н., Герасимов А.В., Денисов А.А. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА КРЫСЫ И ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ И ПРИ КАЛЬЦИНОЗЕ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20778 (дата обращения: 02.02.2026).