Отечественные исследователи в области лингвистики определяют институциональный деловой дискурс как сложный объект, имеющий ряд институциональных и когнитивно-лингвистических особенностей, отличающих его от всех других типов дискурса; это процесс творческого следования норме, которая диктуется и познается через сложную и многомерную «профессиональную» картину мира, актуализированную через базисные понятия деловой культуры, профессионально направленные идеи и концепты, нормы институционального и межличностного поведения, детерминирующие деловое общение, ценностные ориентации; схемы, фреймы стереотипных ситуаций, формулы; специальный тезаурус (например, слова-сигналы). Все это знания, которые вербализуются в текстах профессиональной направленности на лингвокогнитивном уровне [5]. Именно социальный институт «деловое сообщество» детерминирует использование языка, «вживляет» определенные знания и представления в личность каждого участника делового сообщества, диктует стратегии и тактики взаимодействия социальных групп и индивидов [5].

Разновидность дискурса, представленная интегративной совокупностью газетно-публицистических текстов, содержательно связанных экономической проблематикой, объединенных в коммуникативном и функционально-целевом отношении, оценочно отражающих / рефлектирующих опосредованно (через журналиста / специалиста в области экономики) относительно актуальных экономических событий и социально значимых явлений с целью воздействия на массового адресата и формирования общественного мнения определяется нами как газетно-публицистический экономический дискурс (далее - ГПЭД). Подробному анализу ГПЭД посвящена научная статья Серебряковой С.В. и Сидельниковой Е.А. «Communicative and Pragmatic Peculiarities of Metalinguistic Comment of Semantic Ambiguity in Financial Crisis Reports within Journalistic Economic Discourse» [6].

Американский ученый Р. Гудин в своей книге «Политики-манипуляторы» высказывает мысль о том, что истина, как правило, менее привлекательна, чем иллюзия, поэтому успех воздействия во многом зависит не от того, как представить истину, а от того, как сконструировать иллюзию (Гудин, 1980). В процессе порождения объективной / блокирования нежелательной информации автор газетного текста осуществляет осмысленный, целенаправленный, интенционально обусловленный выбор языковых единиц, описывающих коммуникативную ситуацию. «Под правилами отбора языковых средств и построения высказываний (текстов) в различных типичных ситуациях общения с разной коммуникативной интенцией в определенном обществе в данный исторический период его развития принято определять коммуникативно-прагматическую норму» [1].

Явление эвфемизации рассматривается нами в качестве стратегии газетно-публицистического экономического дискурса, так как основной целеустановкой авторов сообщений является блокировать нежелательную информацию посредством коммуникативно-прагматической нормы во избежание социально-экономических конфликтов; смягчить / затемненно обозначить неоправданные действия в сфере экономики и создать благоприятные условия для бесконфликтного диалога, обеспечив тем самым манипулятивное воздействие. На основании данного свойства эвфемизации можно провести параллель с функциями межкультурной толерантности, опосредованной текстом: проявление уважения и понимания к особенностям культуры той или иной социальной группы, стремление к компромиссу и сглаживанию противоречий; терпимость к мнению партнера / конкурента; умение считаться с чужими позициями и интересами, воспринимать их как законные и правомерные. Все это достигается при соблюдении коммуникативно-прагматических норм.

Общее направление изменений, которые получают дальнейшее развитие и в современный период, можно определить как демократизацию языка масс-медиа. Возникает новый стиль выражения, характеризующийся свободой мышления и выбора языковых средств, отказом от стереотипов. Резко расширяется коммуникативно-информационный лексикон, в него вливаются разговорная речь, язык улицы, жаргоны. Одна из основных тенденций в развитии языка современных качественных СМИ - усиление информативности. Значительные изменения в строе языка ньюсмейкеров обусловлены стремлением отказаться от сухого, официально-книжного, обезличенного и унифицированного языка прошлого. Наблюдается явная тенденция излагать мысль, строить сообщение без оглядки на традиции, исходя лишь из характера сообщения и прагматической установки, избегая готовых форм речи (см. работы: Райверс, 1995; Оломская, 2010 и др.). Это привело к появлению значительного количества дисфемизмов, которые образовали целый языковой пласт. К такому выводу мы пришли в работе «Прагматический потенциал тактик, реализующих стратегии эвфемизации / дисфемизации», анализ эмпирического материала которой, помог выявить, что газетно-публицистический экономический дискурс реализует, в первую очередь, свою основную функцию - порождение релевантной информации, что свойственно дисфемизмам [4].

В нашем понимании «экономический дисфемизм» есть слово или выражение, появляющееся в результате прагматической обработки информации с целью привлечь внимание читающей аудитории к нежелательному / запретному, вуалировавшемуся ранее понятию, придать экономическому событию негативно-разоблачительную смысловую нагрузку, усилить экспрессивность речи, обеспечить желаемый прагматический эффект и осуществить целенаправленное воздействие на читателя. [6]. Данное явление способно порождать прагматически значимую информацию критического характера, разоблачать действия лиц, принимающих участие в коммуникативном процессе планирования, управления экономикой, что, по нашему мнению, соответствует стратегии дисфемизации как процессу. Поскольку данное свойство характерно языковой единице, противоположной эвфемизму, т.е. дисфемизму, значит оно по коммуникативно-прагматической нагрузке противоположно и толерантности, т.е. характерно интолерантности.

Так, под интолерантностью в текстах, освещающих экономические события в мире, мы понимаем разрушение иерархии ценностей, поведенческих образцов, жесткую критику экономических практик в отношении стратегических союзников с учетом исключительно собственных интересов и выгод, что делает общество более конфликтным и менее плюралистическим.

В сложившихся сложных экономических условиях взаимоотношения между странами (обусловленных рядом санкций 2014 / 2015 годов) с различными ценностными системами и уровнями социального развития для представления информации в ГПЭД необходима разработка новых принципов международного гармоничного диалога. В задачи данной работы входит определение способов языкового выражения, используемых авторами сообщений (на момент исследования) во избежание речевого дискомфорта, грубости и нанесения морального ущерба коммуникантам. В качестве эмпирической базы для исследования газетно-публицистического экономического дискурса послужат тексты главным образом диалогических жанров, жанра новостной информации и ситуативно-аналитических жанров. В целом нами было проанализировано 60 контекстов из газеты «Коммерсанть» и журнала «Коммерсанть Деньги» издательского дома Коммерсант (рубрика Экономика) на русском языке. Период публикации материалов охватывает 2014 и 2015 годы (по 30 единиц анализа соответственно).

Приведем несколько примеров, демонстрирующих проявление толерантности со стороны авторов сообщений из нашей картотеки с целью их лингвопрагматической интерпретации. Так, в контексте из статьи «Российская «зеленая карта» стала полноправной» было зафиксировано эвфемизированное мнение главы русского бюро господина Разувана, который описывает экономическую ситуацию вокруг санкций, наложенных на РФ следующим образом:

... Изначально страны Старой Европы проявляли больше здравого смысла и приверженность неполитическим принципам, а часть наших ближайших соседей находилась в плену политических эмоций» («Коммерсанть», 04.06.2015).

Соблюдая нормы толерантности, автор новостной информации обвиняет страны в том, что они не оказывают поддержку России и придерживаются политики США. Такие выражения, как проявляли больше здравого смысла и приверженность неполитическим принципам, а также метафора находилась в плену политических эмоций, позволяют оправдать невольные действия ближайших соседей.

Автор статьи «Новые санкции против России прошли согласование» Г. Дудина, используя стратегию эвфемизации, выражает критическую точку зрения относительно мнения руководства Евросоюза о роли России в решении украинского вопроса.

Тем самым Евросоюз продемонстрировал, что его руководство по-прежнему блуждает в политическом зазеркалье и фактически посылает сигнал прямой поддержки "партии войны" в Киеве, которую не устраивают итоги минской встречи» («Коммерсанть», 08.09.2014).

Так, толерантная по смысловой нагрузке языковая единица блуждает в политическом зазеркалье, выраженная метафорой, ослабляет негативную оценку того, что руководство Евросоюза закрывает глаза на происходящее в Украине, тем самым представляя Россию виновником сложившейся ситуации.

Во избежание конфликта Е. Крючкова и О. Мордюшенко в статье «Белый дом готовится к пересчету деревьев» вуалируют денотат эпитета серых производителей, что позволяет говорить об использовании стратегии эвфемизации, а значит попытки избежать коммуникативного конфликта:

По их словам, принятые меры вряд ли будут иметь практический смысл в условиях существования большого количества серых производителей («Коммерсанть», 23.09.2014).

Создать гармоничное сообщение автору А. Беленькому удается посредством антитезы: что совершенно очевидно для заднего ума, передний часто не схватывает, литоты не были идиотами, олицетворения беда не постучалась в дверь, а неожиданно выбила ее:

То, что совершенно очевидно для заднего ума, передний часто не схватывает. Это потом все и всем сразу становится давно понятным. Судовладельцы не были идиотами. Они знали, что времена скоро изменятся. Но беда, которую они ждали лет через десять и к которой рассчитывали подготовиться, не постучалась в дверь, а неожиданно выбила ее могучим ударом молодого плеча (Техника на грани Атлантики, «Коммерсанть Деньги», 11.05.2015).

В завуалированной информации принцип толерантности соблюдается по отношению к судовладельцам-основателям, которые так и не успели предпринять какие-либо действия против конкурентов, в лице молодого плеча (с лингвистической точки зрения это - эпитет), вытесняющих их благодаря быстрой реакции на изменения в данной системе рынка.

В следующих контекстах продемонстрируем выявленные нами в газетно-публицистическом экономическом дискурсе примеры интолерантности. Так, в статье «RBS и Nomura уличили в обмане инвесторов» от 12.05.2015 Николай Зубов, ссылаясь на слова сотрудников банка и, таким образом, снимая с себя ответственность, пишет:

Свое решение судья Коут вынесла в том числе на основе огромного количества внутренних сообщений сотрудников банков, которые буквально смеялись над теми бумагами, которые предлагали инвесторам. «Да это просто дерьмо!» - написал один сотрудник Nomura другому, говоря об этих ценных бумагах («Коммерсанть»).

Дисфемизм Да это просто дерьмо! в интолерантной форме передает реальное отношение сотрудников банка к предоставляемым ими услугам. Пренебрежение коммуникативно-прагматической нормой, несомненно, порождает конфликтную ситуацию, которая приведет к потере инвесторов банком Nomura.

Александр Воронов, автор статьи «Нищих в метро предлагают штрафовать на 5 тыс. рублей», не скрывает своего негодования по поводу проявленной интолерантности со стороны полиции к людям, попавшим в трудное финансовое положение, передавая информацию критического характера такими языковыми единицами, как примечательно, все-таки можно:

Тогда свой законопроект в Мосгордуме представляла столичная полиция, предложившая увеличить штрафы для попрошаек в общественных местах до 0,5-1 тыс. руб., а жестче всего наказывать профессиональных нищих в метрополитене - штрафами до 5 тыс. руб. Примечательно, что полицейские тогда предложили чиновникам определить список мест, где просить милостыню все-таки можно («Коммерсанть», 11.03.2015).

Дисфемизмы попрошаек, профессиональных нищих нарочито подчеркивают, что полицейские не справляются с нелигитимными действиями просящих милостыню.

Артем Никитин в журнале «Коммерсанть Деньги» сообщает:

Себестоимость килограмма картошки - 5-6 руб. К потребителю она попадает по цене в 5-10 раз выше. Разница оседает в карманах армии посредников, большинство которых еще и не платят налоги (Танцы с клубнями, 22.06.2015).

Отрицательное отношение к системе купли-продажи выражено посредством разоблачительного свойства дисфемизма, содержащегося в языковых единицах Разница оседает в карманах (выражено олицетворением) и армии посредников (гипербола с негативной коннотацией).

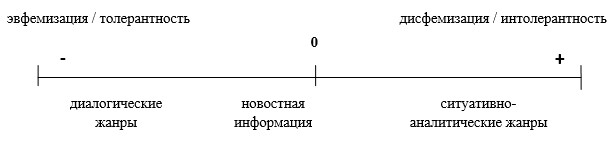

Таким образом, выявленные нами 17 контекстов, реализованных при помощи стратегии дисфемизации, что составляет 28% от общего количества единиц анализа, и 43 контекста при помощи эвфемизации - 72% в сообщениях, позволяют нам определить жанр «новостная информация» как показатель «0»-ой отметки, стремящийся к «минусу», т.е. к эвфемистичному способу изложения информации, что способствует созданию бесконфликтного диалога. Информация в диалогических жанрах представлена, преимущественно, завуалировано, тогда как в ситуативно-аналитических жанрах авторы сообщений чаще описывают экономические события интолерантно.

Опираясь на концепцию Т.Г. Добросклонской [2, 10], представим исследуемые нами жанры ГПЭД по степени частотности реализации в них стратегий эвфемизации / дисфемизации (толерантности / интолерантности) в виде нижеследующей условной шкалы:

Схема 1. Жанровая обусловленность реализации стратегий эвфемизации / дисфемизации в российских СМИ

Таким образом, социокультурно обусловленный запрет на использование определенных именований и правила корректного речевого поведения можно считать причиной пополнения лексического состава языка эвфемизмами как эквивалентными номинациями с нейтральной оценочной нагрузкой, способными обеспечить благоприятные условия для бесконфликтного диалога. А теоретические знания о значении и способах проявления толерантности в деловом дискурсе, полученные студентами вузов разных специальностей (как экономистов, так и лингвистов-переводчиков), будут способствовать повышению эффективности работы по совершенствованию межкультурной коммуникации, в том числе и иноязычной, в будущей профессиональной деятельности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. «Толерантность как компетентностная составляющая коммуникативно гибкой языковой личности в условиях поликультурного Северо-Кавказского региона», проект № 15-04-00126

Рецензенты:

Серебрякова С.В., д.фил.н., профессор, заведующий кафедрой теории и практики перевода Гуманитарного института ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь;

Бредихин С.Н., д.фил.н., доцент кафедры теории и практики перевода Гуманитарного института ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь.

Библиографическая ссылка

Сидельникова Е.А. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СТРАТЕГИЯ ЭВФЕМИЗАЦИИ В ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20754 (дата обращения: 10.02.2026).