Целью нашего исследования явилось изучение метаболизма соединительной ткани у беременных с пролапсом митрального клапана на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилась 161 женщина, состоящая на диспансерном учете в БУЗ УР «Республиканский клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», специализированном по оказанию акушерско-гинекологической помощи женщинам с сердечно-сосудистой патологией. В группу наблюдения вошли 135 беременных с ПМК, которые были разделены на 2 подгруппы: 1-я подгруппа – 72 беременные с ПМК и наличием недифференцированной дисплазии соединительной ткани легкой степени тяжести; 2-я подгруппа – 63 беременных с ПМК и без дисплазии соединительной ткани. Группу сравнения составили 26 беременных женщин с неосложненным течением гестации.

Отбор пациенток в группу осуществлялся в соответствии с критериями включения: наличие пролапса митрального клапана, отсутствие врожденных пороков сердца, отсутствие эндокринных заболеваний. Критериями исключения из исследования были: наличие порока сердца, декомпенсированное состояние и стадия обострения любого соматического заболевания; эндокринные заболевания.

Все пациентки обследованы в соответствии с порядком оказания помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 572н.

Изучение биополимеров соединительной ткани в сыворотке крови и моче мы провели у 26 беременных женщин группы сравнения и у 135 беременных с ПМК в течение беременности (в сроке 14–16 недель, 28–30 и после 36 недель). Такие интервалы времени нами были выбраны в связи с особенностями формирования и функционирования плаценты.

Показатели, характеризующие состояние обмена коллагена, а именно содержание свободного гидроксипролина по методу, предложенному R.E. Neuman, M.A. Logan (1950) и модифицированному П.Н. Шараевым и соавт. (1981), с использованием парадиметиламино-бензальдегида; коллагенолитическую активность (КА) по методике E. Schalinatus et al. (1978) в модификации П.Н. Шараева и соавт. (1987), определяли в сыворотке крови, околоплодных водах и плацентарной ткани [8]. В моче определяли только содержание свободного гидроксипролина по методу, предложенному R.E. Neuman, M.A. Logan (1950) и модифицированному П.Н. Шараевым и соавт. (1981), с использованием парадиметиламинобензальдегида [8].

В плаценте дополнительно изучали содержание суммарного коллагена (СК) по количеству гидроксипролина методом, предложенным R.E. Neuman, M.A. Logan (1950) в модификации П.Н. Шараевым и соавт. (1981); а также содержание фракций коллагена (ФК) – нейтрально-солерастворимого (НРК) и цитратрастворимого (ЦРК) коллагена [8].

Возраст наблюдавшихся пациенток колебался от 18 до 43 лет. Средний возраст больных в группах (1-я подгруппа наблюдения — 28,6±4,6 лет, 2-я подгруппа – 27,6±4,7, группа сравнения — 27,7±5,2 лет) не отличался (р>0,05).

Результаты исследования. Главной составной частью соединительной ткани является коллаген — фибриллярный белок, основным компонентом которого является оксипролин. В процессе биосинтеза проколлагена – предшественника коллагена гидроксипролин образуется только путем окисления пептидосвязанных остатков пролина. При этом свободный гидроксипролин крови, который освобождается при распаде коллагена, не включается в состав этого белка [1, 2, 8]. С позиции сказанного, в условиях соблюдения низкоколлагеновой диеты уровень СГП в крови отражает интенсивность распада коллагена.

Показатели свободного гидроксипролина и коллагенолитической активности представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели обмена соединительной ткани в сыворотке крови (М±m)

|

Срок беременности |

Группа наблюдения n=135 М±m |

Группа сравнения n=26 М±m |

|

|

1-я подгруппа n=72 М±m |

2-я подгруппа n=63 М±m |

||

|

Свободный гидроксипролин, мкмоль/л |

|||

|

14–16 недель |

349,2±15,4*** |

323,4±14,3*** |

237,8±11,8 |

|

28–30 недель |

379,3±29,3** |

347,9±21,1* |

286,0±14,6 |

|

36–40 недель |

548,2±23,8***### |

408,7±19,8 |

379,6±24,1 |

|

Коллагенолитическая активность, мкмоль/г/ч |

|||

|

14–16 недель |

- |

- |

- |

|

28–30 недель |

0,7±0,4 |

0,3±0,1 |

- |

|

36–40 недель |

1,5±0,4** |

0,9±0,2*** |

0,2±0,1 |

Примечание: достоверность различий показателей между группой наблюдения и группой сравнения: * – р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001; между подгруппами наблюдения: ### — р<0,001.

Выявлено, что показатели свободного гидроксипролина в обеих группах имеют тенденцию к увеличению в процессе гестации. Достоверно высокие изменения по отношению к группе сравнения были у беременных 1-й подгруппы. Перед родами у женщин с НДСТ концентрация свободного гидроксипролина в сыворотке крови была достоверно выше по отношению к таковым без НДСТ (р<0,001).

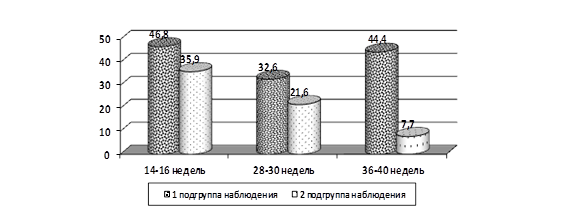

Для большей показательности нами был рассчитан процент изменений свободного гидроксипролина в сыворотке крови в сравнении с результатами исследований у практически здоровых беременных (рис. 1).

Рис. 1. Показатель прироста свободного гидроксипролина в сыворотке крови в течение беременности у женщин при ПМК (%)

Обращает внимание, что у беременных с ПМК на фоне НДСТ прирост показателя свободного гидроксипролина имеет тенденцию к уменьшению во 2-м триместре и нарастанию в 3-м триместре. У беременных с ПМК без НДСТ прирост показателя свободного гидроксипролина имеет тенденцию к уменьшению в течение всего периода гестации к моменту родов.

Таким образом, выявлено достоверное увеличение показателя свободного гидроксипролина в течение беременности, наиболее выраженное в период формирования плаценты и закладки основных органов и систем плода, а также в период подготовки организма к родам.

Прирост коллагенолитической активности достоверно повышен только к концу беременности; возможно, это связано с активацией процессов распада коллагена и наличием хронической плацентарной недостаточности.

Таким образом, изменения показателей метаболизма коллагена указывают на усиление процессов распада коллагена у беременных с ПМК в связи со срывом адаптационно-гомеостатических реакций, указывающих на наличие и прогрессирование плацентарной недостаточности у беременных с ПМК.

Для интегральной оценки интенсивности процесса синтеза и деградации коллагена в организме производилось определение суточной экскреции свободного гидроксипролина с мочой (табл. 2).

Таблица 2

Показатели свободного гидроксипролина в моче, мкмоль/л

|

Срок беременности |

Группа наблюдения n=135 |

Группа сравнения n=26 М±m |

|

|

1-я подгруппа n=72 М±m |

2-я подгруппа n=63 М±m |

||

|

14–16 недель |

226,2±19,7***### |

121,3±18,2*** |

25,3±1,1 |

|

28–30 недель |

339,9±28,1***### |

179,4±21,3*** |

41,8±1,7 |

|

36–40 недель |

465,9±24,3***### |

237,6±23,7*** |

71,2±1,9 |

Примечание: достоверность различий показателей между группой наблюдения и группой сравнения: * – р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001; между подгруппами наблюдения: ### — р<0,001.

Показатели свободного гидроксипролина у женщин 1-й подгруппы достоверно превышали таковые как в группе сравнения (р<0,001), так и во 2-й подгруппе (р<0,001).

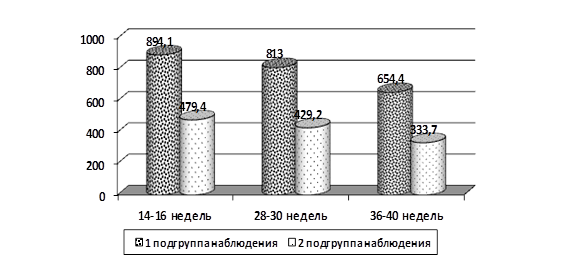

Обращает внимание, что в процентном соотношении в периоде гестации отмечается уменьшение нарастания показателей свободного гидроксипролина в подгруппах наблюдения от 1-го триместра к моменту родов в сравнении показателями практически здоровых беременных (рис. 3).

Рис. 3. Показатель прироста свободного гидроксипролина в моче в течение гестации по отношению к группе сравнения (%)

В моче женщин с ПМК достоверно увеличено содержание свободного гидроксипролина с наибольшим процентом возрастания по отношению к показателям практически здоровых женщин в 14–16 недель в периоде формирования плаценты и закладки основных органов и систем плода, а также в 28–30 недель беременности – это период активного роста плода и максимальной нагрузки на сердечно-сосудистую систему матери в связи с возрастанием объема циркулирующей крови.

Для более полного рассмотрения процессов обмена соединительной ткани нами было проведено определение показателей свободного гидроксипролина и коллагенолитической активности в околоплодных водах у женщин, рожавших через естественные родовые пути (табл. 3).

Таблица 3

Показатели обмена соединительной ткани в околоплодных водах

|

Срок беременности |

Группа наблюдения n=135 М±m |

Группа сравнения n=26 М±m |

|

|

1-я подгруппа n=72 М±m |

2-я подгруппа n=63 М±m |

||

|

Свободный гидроксипролин, мкмоль/л |

1522,8±30,9***### |

1236,4±29,8*** |

807,2±25,4 |

|

Коллагенолитическая активность, мкмоль/г/ч |

0,8±0,3 |

0,6±0,2 |

0,4±0,1 |

Примечание: достоверность различий показателей между группой наблюдения и группой сравнения: *** — р<0,001; между подгруппами наблюдения: ### — р<0,001.

Обращает внимание, что свободный гидроксипролин в 1-й подгруппе достоверно отличался от группы сравнения (р<0,001) и 2-й подгруппы (р<0,001). Коллагенолитическая активность была выше в околоплодных водах родильниц 1-й подгруппы, однако достоверных отличий не выявлено (р>0,05). Показатель прироста свободного гидроксипролина и коллагенолитической активности был выше в околоплодных водах родильниц 1-й подгруппы.

Таким образом, изменения показателей метаболизма коллагена указывают на наличие катаболических процессов, их преобладание над анаболическими и свидетельствуют об усилении процессов распада коллагена у беременных с ПМК, особенно при НДСТ. Эти изменения объяснимы отсутствием или истощением адаптационных и компенсаторных реакций плодово-плацентарного комплекса, указывающими на возникновение плацентарной недостаточности у беременных с ПМК.

По мере развития беременности тяжесть состояния женщин с ПМК ухудшается вследствие повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Все это ведет к нарастанию гипоксического синдрома, представляющего опасность для матери и плода. При тканевой гипоксии, лежащей в основе развития хронической ПН, резко ухудшается проницаемость плацентарных мембран, нарушается функция внутриклеточных ферментативных систем, участвующих в тканевых окислительно-восстановительных процессах, что вызывает сдвиги метаболизма [8]. Изменения обмена веществ в плаценте наблюдаются во всех клетках и тканях, в том числе и в соединительной ткани, тем более что она составляет их основную массу [1, 2]. Метаболизм коллагена подразумевает наряду с постоянным биосинтезом уравновешивающий его процесс катаболизма. Изучение фракционного состава коллагена позволяет судить о характере изменений в обмене исследуемого биополимера. На ускорение синтеза указывает увеличение содержания суммарного коллагена и его растворимых фракций. Катаболические процессы приводят к повышению коллагенолитической активности, повышению содержания свободного гидроксипролина и снижению суммарного коллагена в тканях [8]. Известно, что коллаген представлен тремя фракциями: «зрелым» — нерастворимым, «молодыми» — нейтрально-солерастворимым и цитратрастворимым [8]. Коллаген, выделяемый в межклеточное пространство, — легкоэстрагируемый нейтрально-солерастворимый. В дальнейшем он превращается в нерастворимый коллаген непосредственно или через кислото(цитрат) растворимый. Показатели обмена соединительной ткани плаценты представлены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели обмена соединительной ткани в плаценте

|

Показатель |

Группа наблюдения |

Группа сравнения n=66 М±m |

|

|

1-я подгруппа n=124 М±m |

2-я подгруппа n=115 М±m |

||

|

Свободный гидроксипролин, мкмоль/л |

7,7±2,5**# |

2,3±0,9 |

0,9 ±0,6 |

|

Коллагенолитическая активность, мкмоль/г/ч |

5,3±2,7 |

2,6±3,2 |

1,6±0,8 |

|

Суммарный коллаген, мкмоль/кг |

38,8±16,2 |

27,3±10,1 |

29,4±12,7 |

|

Нейтрально-солерастворимый коллаген, мкмоль/кг |

6,3±3,7 |

4,9±3,1 |

8,9±4,5 |

|

Цитратрастворимый коллаген, мкмоль/кг |

8,4±1,5**### |

1,2±0,5 |

3,4±1,4 |

Примечание: достоверность различий показателей между группой наблюдения и группой сравнения: ** — р<0,01; между подгруппами наблюдения: # — р<0,05, ### — р<0,001.

В плацентарной ткани родильниц с ПМК на фоне НДСТ установлено достоверное увеличение показателя свободного гидроксипролина до 7,7±2,5 мкмоль/л (р<0,01), что указывает на повышение в ткани плаценты катаболических процессов и может использоваться как маркер плацентарной недостаточности. В то же время увеличение концентрации цитратрастворимого коллагена до 8,4±1,5 мкмоль/кг в плацентарной ткани (р<0,01), являющегося маркером молодого коллагена, указывает на активацию синтеза коллагена и наличие компенсаторных функций плаценты.

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют об усилении процессов распада коллагена, указывающих на наличие ПН, и в то же время — о возможности восстановления адаптационных и компенсаторных реакций плодово-плацентарного комплекса у беременных с ПМК, особенно при НДСТ.

Рецензенты:

Кузнецова Е.П., д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ижевск;

Дворянский С.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ижевск.

Библиографическая ссылка

Тетелютина Ф.К., Бадриева Ю.Н., Сушенцова Т.В., Лагутко Н.Н., Фазлеева Э.Р. ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=20494 (дата обращения: 11.02.2026).