В начале прошлого столетия в связи с социально-политическими и экономическими изменениями в стране наблюдалось ухудшение системы семейных отношений, приведших к изменению морально-этических ценностей, росту семей со сложным материальным положением. Данная ситуация способствовала увеличению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Состояние здоровья воспитанников детских домов и домов ребенка крайне неудовлетворительное, что привело к ухудшению их дальнейшей социализации [10]. Так дети, поступающие в детские дома и социально-реабилитационные центры, на 100 % имеют задержку физического развития, девиантное поведение, заболевания нервной системы и органов чувств; 95 % детей – с дефектами осанки, 40 % –становятся инвалидами детства [5]. Причинами низкого уровня состояния здоровья детей данной категории являются депривационные семейные факторы, отрицательное влияние социально-неблагополучной среды, а также проблемы в самой системе организации оказания медико-социальной помощи [7].

Несомненно, индикаторами условий макро- и микросреды, в которых развивается ребенок, являются, прежде всего, врожденные пороки развития (ВПР). В настоящее время, несмотря на высокий уровень развития медицины, отмечается рост врожденных пороков развития в структуре причин младенческой смертности, детской заболеваемости и инвалидности как в России, так и в мире в целом. По данным официальных российских статистических отчетов в структуре причин младенческой и неонатальной смертности ВПР занимают второе место: в 2010 году показатель составил 18,2 ‰ на 10 000 родившихся живыми, в 2013 году – 24,5 % от числа умерших [6]. Согласно данным Министерства здравоохранения Бразилии, ко второй по значимости причиной ранней и поздней неонатальной смертности в юго-восточном регионе являются врожденные пороки развития, на которые приходится 18,6 и 21,1 %, соответственно [10].

Рост заболеваемости среди детей с ВПР в закрытых учреждениях продолжает оставаться острой медико-социальной проблемой, что требует разработки и внедрения диагностических, лечебных, реабилитационных и, несомненно, профилактических мероприятий. В дополнение к мероприятиям также необходимы знания эпидемиологических данных врожденных пороков развития с целью составления плана действий для оптимизации хороших результатов [10]. Все это указывает на актуальность представленной проблемы и необходимость проведения комплексного исследования состояния здоровья детей с врожденными пороками развития, воспитывающихся в условиях дома ребенка.

Материалы и методы исследования

Работа выполнена на базе дома ребенка «Малыш» города Самары. Исследование проводилось ретроспективным методом выкопировки данных из первичной медицинской документации («Истории развития новорожденного» (Ф-097у), «Медицинской карты ребенка» (учетная форма № 112-1/у-00), юридических документов 36 детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет за период 2011–2012 гг.

Оценка состояния здоровья детей проводилась на основании анализа физического развития центильным методом с использованием таблиц, заболеваемости, темпов формирования психической деятельности; использовались антропометрические методы с определением массо-ростовых показателей, варианта соматотипа.

Цель исследования: изучить физическое развитие детей с врожденными пороками развития, воспитывающихся в условиях дома ребёнка, с учетом биологического развития организма; провести оценку нервно-психической деятельности и выявить распространенность заболеваемости у данной категории детей; дать социально-гигиеническую характеристику женщинам, отказавшимся от своих детей.

Результаты исследования

В соответствии с методикой оценки состояния здоровья нами был изучен социальный анамнез воспитанников закрытых учреждений в возрасте от 3 месяцев до 5 лет. По данным официальной статистики, из 1 миллиона детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 83 % являются «социальными сиротами», т.е. сиротами при живых родителях; «истинными сиротами» являются только 17 % от упомянутого количества детей [7]. Как показывают наши исследования, количество «социальных сирот» с врожденными пороками развития составляет 100 %, из них добровольный отказ наблюдается в 94,4 % случаев, лишение родительских прав – в 5,6 %. Кроме того, нами выявлена частота встречаемости героиновой наркомании среди матерей детей групп исследования – 8,3 %. Такие вредные привычки как женский алкоголизм и курение были выявлены у 5,5 % женщин.

Анализ акушерского анамнеза показал: на учете в женской консультации состояло всего 2 женщины из 36, что говорит о низкой обращаемости беременных в женскую консультацию вследствие неблагоприятных социальных условий в семье.

Характеризуя постнатальный период, мы выявили, что в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар на первой минуте 7–10 баллов родилось 5,6 % детей. Число детей, рожденных в среднетяжелом и тяжелом состоянии (с оценкой по шкале Апгар на первой минуте – 5-8 баллов и менее 5 баллов), составило 66,6 % и 11,1 %. Детей с массой тела более 2500 г и с нормальным сроком гестации родилось 16,6 %; остальную часть – 83,4 % составили дети, родившиеся преждевременно, с массой тела менее 2500 г (38,9 %), 1500 г (27,8 %) и менее 1500 г (16,6 %). У каждого второго ребенка с врожденными пороками развития течение раннего неонатального периода осложнилось внутриутробным инфицированием (ВУИ). При анализе распространенности ВУИ было отмечено, что с наибольшей частотой встречаются инфекции, такие как цитомегаловирусная и герпетическая (66,6 % и 61,9 %), сифилис (38,1 %), хламидиоз (33,3 %).

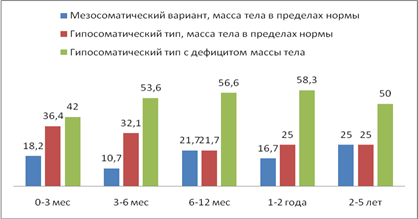

На основании оценки физического развития детей были получены следующие данные: с наибольшей частотой встречался гипосоматический тип с дефицитом массой тела во всех возрастных группах, причем если в возрасте 3 месяцев данный соматотип составил 42 %, то в возрасте 1–2 лет – 58,3 %.

Рис. 1. Соматотип детей с врожденными пороками развития в зависимости от возрастной группы

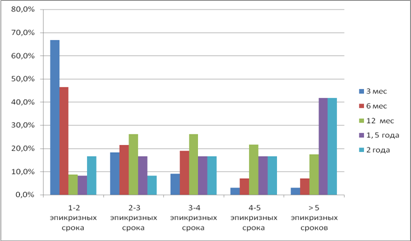

Анализ нервно-психического развития показал, что легкая степень задержки развития (отставание на 1–2 эпикризных срока) встречается в 66,7 % случаев у детей в возрасте 3 месяцев, 46,6 % – 6 месяцев; тяжелая степень (отставание на 5 и более эпикризных срока) – в 41,7 % случаев у детей после 1.5 лет, характеризующаяся выраженным дефицитом становления возрастных навыков. Комплекс нарушений нервно-психического развития у данной категории детей связан как с соматической патологией, так и с микросоциальной, педагогической запущенностью, психотравмирующими факторами.

Рис. 2. Задержка нервно-психического развития детей с врожденными пороками развития в зависимости от возрастной группы

Частота встречаемости моноорганных пороков у наблюдаемых детей составила 61,1 %, полиорганных – 38,9 %. Ведущими в структуре моноорганных врожденных пороков развития явились пороки сердечно-сосудистой (36,0 %), мочевой (33,0 %), нервной (19,1 %), костно-мышечной (16,6 %) систем. У всех детей при клиническом обследовании в 100 % случаев была выявлена сопутствующая соматическая патология; лидирующие позиции среди которой занимают железодефицитная анемия (33,3 %), заболевания двигательной системы (плоско-вальгусные стопы 25 %), заболевания органов зрения (22,2 %).

Рис. 3. Сопутствующая соматическая патология у детей с ВПР

от 3 месяцев до 5 лет

Оценка клинико-анамнестических характеристик показала: преобладающее большинство детей относятся к III группе здоровья – 63,9 %; к IV – 13,8 %, к V – 16,7 %. Следует отметить, что инвалидность выставлена у 25 % детей.

При выделении группы часто болеющих детей мы использовали методику, предложенную В. Ю. Альбицким и А. А. Барановым (1986). Получили следующие данные: у каждого четвертого ребенка отмечается нормальная резистентность (кратность ОРЗ не более 3 раз в год), а у каждого десятого – низкая и очень низкая резистентность (5 и более раз в год). Такие показатели обусловлены высоким уровнем гигиенических, противоэпидемических и профилактических мероприятий, проводимых медицинским персоналом в данном учреждении [9].

Заключение: В ходе нашего исследования было выявлено, что количество «социальных сирот» с врожденными пороками развития составило 100 %; из них добровольный отказ наблюдался в 94,4 % случаев, лишение родительских прав – в 5,6 %. Несмотря на качественное медицинское обслуживание, дети, воспитывающиеся в условиях дома ребенка, резко отстают в психическом (66,7 % детей в возрасте 3 месяцев отстают на 1–2 эпикризных срока, 41,7 % детей старше 1,5 лет – на 5 и более эпикризных срока) и физическом развитии (преобладание гипосоматического типа с дефицитом массой тела во всех возрастных группах у детей с ВПР) [2, 8]. При оценке заболеваемости было выявлено, что частота встречаемости моноорганных пороков у наблюдаемых детей составила 61,1 %, полиорганных – 38,9 %. Ведущими в структуре моноорганных врожденных пороков развития явились пороки сердечно-сосудистой (36,0 %), мочевой (33,0 %), нервной (19,1 %), костно-мышечной (16,6 %) систем. Анализ соматической патологии у детей с ВПР показал, что лидирующие позиции заняли заболевания крови (ЖДА), двигательной системы (плоско-вальгусные стопы), органов зрения. Причинами задержки физического и нервно-психического развития, а также нарушений адаптации, становления функций различных органов и систем являются патологические воздействия факторов в антенатальном и перинатальном периодах: вредные привычки (героиновая наркомания, женский алкоголизм, табакокурение) у родителей, наличие внутриутробного инфицирования (58,3 %), врожденные пороки развития у детей, плохие материальные и жилищно-бытовые условия в «неблагополучных семьях» [3].

Для повышения уровня здоровья и улучшения качества жизни детей с ВПР возникает необходимость выявления различных патологий в ранние сроки и своевременного начала коррекционных мероприятий [1]. Исходя из вышесказанного, целесообразно оказывать детям данной категории квалифицированную медицинскую и психолого-педагогическую помощь.

Рецензенты:Cанталова Г. В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской педиатрии ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ России, г. Самара;

Гасилина Е. С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских инфекций ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ России, г. Самара.

Библиографическая ссылка

Жирнов В.А., Дмитриева М.В. СOCТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ЗАКРЫТЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19171 (дата обращения: 15.02.2026).