Общенациональные императивы модернизации, сохраняя свое стратегическое значение и в новой экономической ситуации, на уровне отдельных промышленных предприятий проявляются в корректировке планов, направленных на эффективную капитализацию их ресурсного потенциала для осуществления инновационных проектов по производству импортозамещающей продукции. Важной компонентой инструментария менеджмента в обозначенном контексте являются методы оценки и управления развитием потенциала для формирования такой формы интеграции, которая в наибольшей степени отвечает принципам политики «разумного» импортозамещения с учетом специфики конкретного региона, а также интересов и возможностей объединяющихся предприятий.

В соответствии с этим перед российской экономической наукой стоят задачи теоретического обоснования и методического обеспечения решения проблем адаптации промышленных предприятий к новым условиям. Как бы успешно ни функционировало предприятие, но если его менеджмент не нацелен на освоение новых технологий, позволяющих производить новые виды импортозамещающей продукции более высокого качества и с наименьшими затратами, оно рискует стать неконкурентоспособным. Следовательно, для эффективной реализации политики импортозамещения инновационная деятельность промышленного объединения должна включать весь инновационный процесс, начиная с появления идеи и заканчивая диффузией продукта. Как отмечает академик Глазьев С.Ю., в периоды глобальных технологических сдвигов на волне роста нового технологического уклада вперед вырываются развивающиеся страны, способные избежать массового обесценения капитала и сконцентрировать его на прорывных направлениях роста [1].

Основой такого подхода служит эффективная производственно-инновационная деятельность промышленного предприятия, которая рассматривается автором как специфический вид экономической деятельности, направленный на создание, внедрение, распространение, потребление и обновление инноваций за счет целеориентированной капитализации ресурсов. В данном контексте представляется целесообразным создание в регионах промышленных кластеров, участники которых уже обладают реальным потенциалом импортозамещения, то есть фактически производят такую продукцию. В рамках таких кластеров возможна целеориентированная капитализация ресурсов инновационного развития, понимаемая как процесс повышения стоимости капитала, принадлежащего субъекту регионального уровня в результате связывания экономических ресурсов промышленных предприятий в направлениях реализации проектов модернизации [2]. Поскольку промышленные инновации относятся к одному из наиболее рискованных видов инвестирования (причины при этом могут быть как объективными, связанными с отсутствием результата научных исследований и разработок, так и субъективными, включая недостаток или прекращение финансирования, кадровые изменения, перемены в управлении промышленным предприятием и т.д.[3]), производственно-инновационные кластеры могут также рассматриваться и как способ диверсификации сопряженных рисков.

Но для получения обоснованного вывода об эффективности и целесообразности (как для самих участников, так и для региона в целом) формирования новых объединений необходимо, во-первых, проведение количественной оценки сравнительных эффектов – самостоятельного функционирования этих предприятий и их работы в составе кластера (с целью обоснования целесообразности создания кластера для его участников и самого кластера как нового субъекта хозяйствования); во-вторых, осуществление оценки качества системы управления кластером в контексте сопряжения внутрикластерных целей с целями и приоритетами региона как экономической суперсистемы – для обоснования целесообразности создания кластера импортозамещения для региональной экономики.

Второе важно еще и по той причине, что в случае убедительного и доказательного обоснования целесообразности создания таких структур как участников региональной стратегии импортозамещения можно ожидать существенной государственной поддержки как самого процесса их формирования, так и последующего функционирования. Формирование соответствующего блока региональной экономической политики – раздела, связанного с регулированием и стимулированием появления на территории субъекта РФ нового или поддержкой функционирования уже существующего территориально-промышленного объединения, – определяется целым комплексом факторов и условий. В их числе можно выделить: макроэкономические детерминанты (императивы и тенденции модернизации национальной экономики, в том числе процессы кластеризации, инвестиционная и инновационная политика государства, институциональная база формирования и функционирования корпоративных, а также кластерных структур и т.п.) и специфические, региональные условия, факторы и институты, обусловливающие особенности протекания кластерных процессов в границах конкретной территории [4].

Проведем с указанных методологических позиций оценку целесообразности создания кластера сельхозмашиностроения в Ростовской области, ориентируясь на доказательство его эффективности (или неэффективности) для потенциальных участников и кластера в целом. Представляется целесообразным использование для этих целей идей, сформулированных в работе Л.Г. Матвеевой [5], а также предложенного ею модельного инструментария, адаптированного к специфике изучаемой предметной области.

Пусть исследуются n (i=1,…,n) промышленных предприятий, каждое из которых производит два вида продукции. При этом предприятия используют n (j=1,…,n) источников ресурсов.

Будем рассматривать следующие предприятия: ОАО «Ростсельмаш», ООО «Миллеровосельмаш» и ООО «Клевер», которые фактически могут выступать в качестве потенциальных участников производственно-инновационного кластера импортозамещения отрасли сельхозмашиностроения в Ростовской области.

Используемые ими в производстве импортозамещающей продукции (таблица 1) ресурсы представлены в таблице 2.

Таблица 1

Перечень производимой продукции предприятиями кластера сельхозмашиностроения

|

Х1.1 |

Зерноуборочный комбайн |

|

Х1.2 |

Трактор hht |

|

Х2.1 |

Промышленные сеялки серии мс |

|

Х2.2 |

Подборщик |

|

Х3.1 |

Трактор Беларусь |

|

Х3.2 |

Погрузчик - стогометатель СНУ-550 |

Каждое предприятие производит продукцию в объеме, задаваемом их производственными функциями: ![]() , где

, где ![]() – количество ресурса j, используемого для производства единицы продукции вида i;

– количество ресурса j, используемого для производства единицы продукции вида i; ![]() – объемы производства i-го предприятия, входящего в кластер.

– объемы производства i-го предприятия, входящего в кластер.

Таблица 2

Перечень ресурсов, используемых для производства продукции предприятиями кластера сельхозмашиностроения

|

|

Металл |

Резина |

Композитные материалы |

|

Х1.1 |

10 |

700 |

500 |

|

Х1.2 |

6 |

200 |

400 |

|

Х2.1 |

8 |

450 |

690 |

|

Х2.2 |

6 |

369 |

578 |

|

Х3.1 |

6 |

700 |

300 |

|

Х3.2 |

1 |

200 |

160 |

Таким образом, получим следующие объемы производства: q1.1= 5 861; q1.2= 6 300; q2.1= 4 236; q2.2= 2 369; q3.1= 5 698; q3.2= 4 369.

Пусть заданы векторы рыночных цен выпускаемой продукции и цен используемых ресурсов: ![]() и

и ![]() соответственно. Тогда

соответственно. Тогда ![]() – рыночная цена выпуска продукции вида i, а

– рыночная цена выпуска продукции вида i, а ![]() – цена затрат ресурсов j. Составляющие данных векторов в разрезе предприятий кластера представлены в таблице 3.

– цена затрат ресурсов j. Составляющие данных векторов в разрезе предприятий кластера представлены в таблице 3.

Выручка от реализации i-м промышленным предприятием всей своей продукции по рыночной цене задается как ![]() , затраты на используемые в процессе производства продукции вида i ресурсы –

, затраты на используемые в процессе производства продукции вида i ресурсы – ![]() .

.

Тогда прибыль i-го предприятия составит величину: ![]()

Таблица 3

Стоимостные характеристики производимой продукции и потребляемых ресурсов предприятиями кластера сельхозмашиностроения

Для предприятия ОАО «Ростсельмаш»:

|

Цена выпуска продукции |

2 050 000 |

420 000 |

||

|

Цена затраты на выпуск |

1 500 |

100 |

85 |

|

|

P1 – рыночная цена выпуска единицы продукции вида |

1235000 |

|||

|

W2– цена затрат единицы ресурсов |

10561,67 |

|||

Для предприятия ООО «Миллеровосельмаш»:

|

Цена выпуска продукции |

99856 |

51 369 |

||

|

Цена затраты на выпуск |

31 500 |

100 |

85 |

|

|

P2 – рыночная цена выпуска единицы продукции вида |

75477,5 |

|||

|

W2– цена затрат единицы ресурсов |

10561,67 |

|||

Для предприятия ООО «Клевер»:

|

Цена выпуска продукции |

596 000 |

111 000 |

||

|

Цена затраты на выпуск |

31 500 |

100 |

85 |

|

|

P3 – рыночная цена выпуска единицы продукции вида |

353 500 |

|||

|

W3 – цена затрат единицы ресурсов |

10561,67 |

|||

Таким образом: ![]() 1 = 7 237 681 362;

1 = 7 237 681 362; ![]() 2 = 429 736 126;%

2 = 429 736 126;% ![]() 3 = 2 013 908 331. Прибыль промышленного кластера, состоящего из n предприятий, будет рассчитываться по формуле:

3 = 2 013 908 331. Прибыль промышленного кластера, состоящего из n предприятий, будет рассчитываться по формуле: ![]() Итого, получаем совокупную прибыль кластера:

Итого, получаем совокупную прибыль кластера: ![]() = 9 681 325 819 (ден.ед.).

= 9 681 325 819 (ден.ед.).

Предположим, что данные n предприятий принимают решение об объединении в промышленный кластер вдоль технологической цепочки производства продукции. То есть продукция одних предприятий-участников кластера передается по технологической цепочке для использования в качестве ресурсов другим предприятиям, входящим в его состав. Участникам невыгодно завышать цены на продукцию и ресурсы для своих партнеров по бизнесу, поскольку каждый из них заинтересован в повышении прибыльности функционирования кластера. Поэтому продукция предприятий, служащая ресурсами для других предприятий кластера, будет передаваться по внутренним (трансфертным) ценам, выгодно отличающимся от рыночных.

Зададим вектор внутренних цен на продукцию и вектор внутренних цен на затраты единицы ресурса: ![]() и

и ![]() , которые устанавливают предприятия в рамках кластерного объединения.

, которые устанавливают предприятия в рамках кластерного объединения.

Для определенности предполагаем, что продукция первых k предприятий (продукция видов от 1 до k) поступает в полном объеме на свободный рынок, а продукция видов k+1,…,n передается по технологической цепочке внутри кластера.

Предположим, что продукция предприятий ОАО «Ростсельмаш» и ООО «Клевер» поступает в полном объеме для конечного потребления, а продукция ООО «Миллеровосельмаш» передается по технологической цепочке внутри кластера.

Тогда ![]() – выручка кластера от производства продукции видов i=1,…,k;

– выручка кластера от производства продукции видов i=1,…,k; ![]() – выручка кластера от производства продукции видов i=k+1,…,n;

– выручка кластера от производства продукции видов i=k+1,…,n; ![]() – затраты кластера на приобретение ресурсов видов j=1,…,k;

– затраты кластера на приобретение ресурсов видов j=1,…,k; ![]() – затраты кластера на приобретение ресурсов видов j=k+1,…,n.

– затраты кластера на приобретение ресурсов видов j=k+1,…,n.

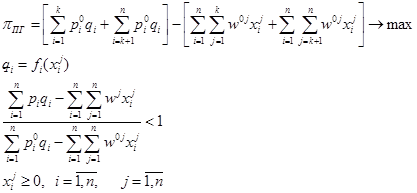

Следовательно, прибыль промышленного кластера сельхозмашиностроения будет рассчитываться по формуле:

![]()

![]() ПГ= 17901833630 - 1427195280=16474638350 (ден. ед.).

ПГ= 17901833630 - 1427195280=16474638350 (ден. ед.).

Очевидно, для того чтобы предприятиям было выгодно объединяться в промышленный кластер, необходимо выполнение следующего требования: ![]() . Сравнение полученных значений говорит о том, что прибыль, получаемая кластером, оказалась больше совокупной прибыли, получаемой предприятиями в случае их самостоятельного функционирования, на 6 793 312 531 (ден. ед.).

. Сравнение полученных значений говорит о том, что прибыль, получаемая кластером, оказалась больше совокупной прибыли, получаемой предприятиями в случае их самостоятельного функционирования, на 6 793 312 531 (ден. ед.).

Таким образом, обоснование целесообразности создания данного объединения означает, что прибыль, получаемая каждым предприятием в случае объединения в составе кластера, должна превышать прибыль, получаемую им от самостоятельного функционирования. Тогда для всей совокупности предприятий, рассматриваемых для вхождения в кластер, выполнение этого требования можно записать следующим образом:

![]()

Проведем некоторые преобразования: представим ![]()

![]() ,

,

тогда получим

![]() или

или

![]()

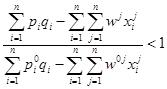

Таким образом, для того чтобы предприятиям было выгодно объединяться в промышленный кластер, необходимо установить внутренние цены на продукцию и ресурсы таким образом, чтобы выполнялось условие:

В случае нестрогого неравенства (то есть когда выполняется, в том числе равенство) предприятия будут безразличны в выборе между объединением в кластер или самостоятельным функционированием, и в этом случае решение будет приниматься на основе исследования и оценки других факторов, которые в рамках данной модели не рассматриваются.

Учитывая далее, что любой промышленный кластер будет стремиться в своей деятельности к максимизации прибыли, основные соотношения модели можно записать следующим образом:

Тогда набор значений ![]() будем считать решением оптимизационной задачи в случае, если они, обеспечивая выполнение условий – ограничений, максимизируют значение целевой функции, ориентированной на максимизацию прибыли моделируемого кластера.

будем считать решением оптимизационной задачи в случае, если они, обеспечивая выполнение условий – ограничений, максимизируют значение целевой функции, ориентированной на максимизацию прибыли моделируемого кластера.

Проведенные по данной модели расчеты позволяют сделать следующий вывод: проанализированным предприятиям будет экономически выгодно объединяться в производственно-инновационный кластер сельхозмашиностроения, ориентированный на импортозамещение и, как следствие, на наращивание такого потенциала для региона.

Это объясняется не только полученными с использованием данного экономико-математического инструментария количественных показателей, но также тем, что рассматриваемые предприятия уже фактически являются ориентированными на производство отечественной продукции, конкурентоспособной не только на российском, но и на мировых рынках.

Рецензенты:

Стрельцова Е.Д., д.э.н., доцент, профессор ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова», г. Ростов-на-Дону;

Никитаева А.Ю., д.э.н., доцент, профессор кафедры информационной экономики, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону.

Библиографическая ссылка

Стефанков И.О. МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕГИОНЕ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17572 (дата обращения: 27.02.2026).