Микроорганизмы, ассоциированныес растениями, в последние годы стали объектами активных исследований. К настоящему времени накоплен большой экспериментальный материал, доказывающий значительную роль ризобактерий в жизнедеятельности многих сельскохозяйственных растений[1,4]. Активная секреция клетками корня различных веществ обеспечивает питательными субстратами микроорганизмы, образующие с ним прочные ассоциации как внутри корневых тканей, так и на корневой поверхности (ризоплане), а также в почве, непосредственно окружающей корни (ризосфере) [5, 13]. В связи с этим в ризосфере и ризоплане в значительных количествах концентрируются бактерии, актиномицеты, грибы, водоросли и нематоды, существенно превышая количество этих организмов в обычной почве [3, 15]. Для изучения взаимодействий растений с полезными формами бактерий в ризосфере продуктивна концепция, согласно которой ризобактерии образуют с растением единую растительно-микробную систему (ассоциацию) с новыми свойствами, детерминированными положительным взаимодействием партнеров [2, 6, 8].

В образуемом эктосимбиозе корневые экссудаты растений являются субстратом и факторами роста некоторых групп микробных сообществ, которые выполняют роль антифитопатогенов, утилизаторов нежелательных продуктов метаболизма растений, регуляторов общей концентрации микроорганизмов в почве, регуляторов подвижности и кругооборота минеральных веществ в агроэкосистеме [7, 9, 11]. Это проявляется в улучшении минерального питания растений, интенсификации партнерства хозяина с доминантным симбионтом за счет локальной продукции фитогормонов; в поддержании в почве пула потенциальных микросимбионтов при высвобождении спор доминантного симбионта и, наконец, прямой защите растений от фитопатогенов [14,12].

В настоящее время изучен микробиоценоз корневой системы у представителей семейств злаковые и бобовые [10, 16, 17], состав ризосферы и ризопланы других растений, имеющих агропромышленное значение остается неизвестным.

Цель: сравнительное изучение микробного сообщества ризосферы и ризопланы Lycopersicon esculentum Mill.

Материал и методы исследования

Объектом исследования явились микроорганизмы, выделенные из ризосферы и ризопланы томата (Lycopersicon esculentum Mill.). Для выделения микроорганизмов ризосферы и ризопланы использовали метод последовательных отмываний корней по Теппер. Из почвенных монолитов с растениями стерильным пинцетом и ножницами отобрали 1,0 г молодых корней (примерно одного диаметра) с приставшими к ним частицами почвы. Корни помещали в колбу со 100,0 мл стерильной водопроводной воды и взбалтывали в течение 2,0 мин. Стерильным крючком или пинцетом корни извлекали из колбы и переносили последовательно во вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую колбы, также содержащие по 100,0 мл стерильной водопроводной воды. В каждой колбе корни отмывали по 2 мин. В последней (седьмой) колбе в воду перед стерилизацией добавляли 5,0-7,0 г песка. Из каждой колбы отдельно стерильной пипеткой брали по капле суспензии и делали посев на поверхность питательной среды на чашки Петри.

Для определения количественного и качественного состава микрофлоры растения пользовались методом посева полученной суспензии на плотные питательные среды: МПА, Эндо, Симмонса, культуры инкубировали при температуре 37°С в течении 48 ч. Идентификацию микроорганизмов осуществляли на основе изучения морфологических, тинкториальных, культуральных и биохимических свойств выделенных микроорганизмов с помощью программного обеспечения для автоматизированной идентификации бактерий производства ООО «НПО Диагностические системы».

В процессе идентификации у неферментирующих бактерий определяли подвижность, наличие оксидазы, окисление глюкозы OF, желатина, мочевины, лизиндекарбоксилазы, лактозы, чувствительность к пенициллину, образованию индола и сероводорода, рост на среде Симмонса.

Энтеробактерии идентифицировали по отношению к мочевине, малонату натрия, орнитиндекрбоксилазе, лизиндекарбоксилазе, фенилаламиндезаминазе, подвижность, образование индола, сероводорода, реакцию Фогеса-Проскауэра и окисление глюкозы OF.

Для идентификации бацилл определяли подвижность, наличие спор, наличие каталазы, маннита, крахмала, мочевины, способность к гемолизу и реакцию Фогес-Проскауэра.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведенные исследования показали, что в состав микробиоценоза корней томатов входили неферментирующие бактерии, энтеробактерии и бациллы.

Неферментирующие бактерии были представлены родами Acinetobacter, Pseudomonas и Alcaligenes. Бактерии имели палочковидную форму, по Граму окрашивались отрицательно, обладали типичной ферментативной активностью (табл. 1).

Таблица 1

Биохимические свойства неферментирующих бактерий ризосферы и ризопланы томатов

|

|

Виды микроорганизмов |

подвижность |

оксидаза |

окисление глюкозы ОF |

желатин |

мочевина |

лизиндекарбоксилаза |

аргигидекарбоксилаза |

10% лактоза |

чувствительность к пенициллину |

индол |

Симмонса |

сероводород |

|

1. |

AcinetobacterIwofii |

- |

- |

щ/- |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

2. |

Pseudomonas pseudoalcaligenes |

+ |

+ |

щ/- |

- |

+ |

- |

+ |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

3. |

Acinetobactercalcoaceticus |

+ |

+ |

+/- |

- |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

|

4. |

Alcaligenesfaecalis |

+ |

+ |

-/- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

+ |

- |

Сем. Enterobacteriaceae и в ризоплане, и в ризосфере было представлено только одним видом – Enterobacter aerogenes. При микроскопии данные бактерии имели палочковидную форму, по Граму окрашивались отрицательно, обладали подвижностью и выраженной ферментативной активностью, связанной с образованием многочисленных сахаролитических, протеолитических и других ферментов. Они не обладали способностью к образованию индола и сероводорода, не расщепляли мочевину, не выделяли фенилазаминдезаминазу. Энтеробактерии давали положительную пробу с цитратом натрия на среде Симмонса, Фогеса-Проскауера, синтезировали малонат натрия, орнитиндекарбоксилазу, лизиндекарбоксилу, вызывали окисление глюкозы.

Род Bacillus на поверхности корней и в прилегающей к ним почве был представлен двумя видами –Bacillus subtilis и Bacillus megaterium, имеющими типичные морфологические, тинкториальныеи биохимические свойства (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика биологических свойств бацилл

|

Вид |

наличие спор |

подвижность |

каталаза |

лецитиназа |

гемолиз |

маннит |

крахмал |

мочевина |

реакция ФогесПроскауера |

|

Bacillus subtilis |

+ |

|

+ |

- |

- |

+ |

+ |

- |

+ |

|

Bacillus megaterium |

+ |

+ |

|

- |

- |

- |

+ |

+ |

- |

Сравнительное исследование состава микробиоценоза ризосферы и ризопланы томата (Lycopersicon esculentum Mill.) показало, что количественные показатели бактерий Acinetobacter Iwofii ризосферы были в 1,13 раз больше, чем ризопланы, а Acinetobacter calcoaceticus– в 1,18 раза. Плотность колонизации Pseudomonas pseudoalcaligenes больше в 1,14 раза в ризосфере, по сравнению с ризопланой, а Alcaligenes faecalis– в 1,40 раза.

Показатели плотности колонизацииEnterobacter aerogenes в ризосфере были в 1,24раза, Bacillus subtilis– в 1,76 раз, Bacillus megaterium– в 1,22 раза выше, чем в ризоплане (табл. 3).

Таблица 3

Показатели плотности колонизации микробиоты ризосферы и ризопланы Lycopersicon esculentum Mill. (lgКОЕ/мл)

|

№ |

Виды |

Ризосфера (lgКОЕ/мл) |

ризоплана (lgКОЕ/мл) |

|

1 |

AcinetobacterIwofii |

3, 48±0,47* |

3,08±0,11 |

|

2 |

Acinetobacter calcoaceticus |

3,08±0,13* |

2,60±0,17 |

|

3 |

Pseudomonas pseudoalcaligenes |

3,18±0,50* |

2,78±0,30 |

|

4 |

Alcaligenesfaecalis |

2,60±0,19* |

2,00±0,15 |

|

5 |

Enterobacteraerogenes |

2,48±0,27* |

2,00±0,14 |

|

6 |

Bacillus subtilis |

2,08±0,23* |

1,18±0,12 |

|

7 |

Bacillus megaterium |

2,18±0,18 |

1,79±0,16 |

*– показатель достоверности различий показателей плотности колонизации микробиоты ризосферы и ризопланы Lycopersicon esculentum Mill. ( р <0,05).

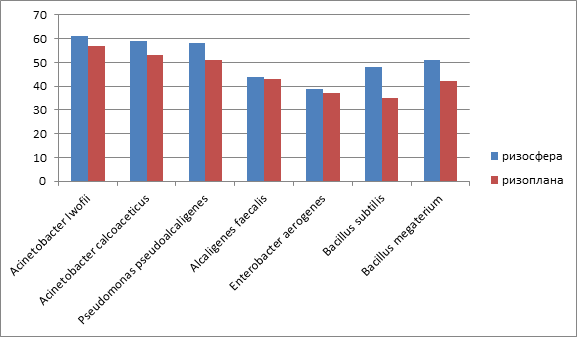

Частота встречаемости исследуемых микроорганизмов в ризосфере и ризоплане была следующая: Acinetobacter Iwofii 61% и 57%, Acinetobacter calcoaceticus 59% и 53%, Pseudomonas pseudoalcaligenes 58% и 51%, Alcaligenes faecalis 44% и 43%, Enterobacter aerogenes 39% и 37%Bacillus subtilis 48% и 35%, Bacillus megaterium 51% и 42% соответственно (рисунке).

Показатели частоты встречаемости видового состава микроценоза ризосферы и ризопланы Lycopersicon esculentum Mill. (%)

В результате сравнительного изучения микробиоценоза корней томатов установлено, что качественный состав ризосферы и ризопланы одинаков, но имеются количественные различия микробного населения, ризосфера является более плотно заселенной нишей по сравнению с ризопланой.

Выводы

1.Видовой cостав ризосферы и ризопланы томатов представлен неферментирующими бактериями – Acinetobacte rIwofii, Pseudomonas pseudoalcaligenes, Acinetobacter calcoaceticus, Alcaligenes faecalis; энтеробактериями – Enterobacter aerogenes и бациллами –Bacillus subtilis, Bacillus megaterium.

2. Доминирующими видами и ризосферы являются Acinetobacter Iwofii, частота встречаемости которых составляет 61% и Pseudomonas pseudoalcaligenes,с частотой встречаемости 58%.

3.Доминирующими видами ризопланы являются Acinetobacter Iwofii, частота встречаемости которых составляет 57% и Pseudomonas pseudoalcaligenes, с частотой встречаемости 51%.

4. Наиболее плотнозаселенной нишей из изученных биотопов является ризосфера. Наибольший уровень плотности колонизации имеет вид Acinetobacter Iwofii, его показатели и в ризосфере, и в ризоплане составляет 3,48±0,47 lgКОЕ/мл и 3,08±0,11 lgКОЕ/мл соответственно (р < 0,05).

Рецензенты:

Золотухин В.В., д.б.н., профессор кафедры зоологии ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова», г. Ульяновск;

Артемьева Е.А., д.б.н., профессор кафедры зоологии ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова», г. Ульяновск.

Библиографическая ссылка

Алексеева А.С., Потатуркина-Нестерова Н.И. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА РИЗОСФЕРЫ И РИЗОПЛАНЫ LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=16597 (дата обращения: 31.01.2026).