Культурная парадигма ХХ века эксплицировала феномен трансгрессии, трактуя его как пересечение границ понятия, выход за его пределы и приобретение им нового атрибутивного наполнения, деструктирующего ранее зафиксированные и, как правило, табуированные для интерпретации смыслы. Наиболее ярко феномен трансгрессии сфокусирован в арт-хаусном кинематографе, в котором преодолеваются социальные запреты, культурные традиции, моральные регуляторы, переживается опыт «абсолютной негативности» (экстаза, безумия, смерти).

Обратимся к двум фильмам, принадлежащим к этому направлению в киноискусстве, в аспекте интерпретации архетипа матери как некой константы мифотворчества, являющейся одной из самых дискуссионных и сложных как в плане постижения, так и в плане воплощения. Осмысление единого проблемного поля архетипа матери и его трансформация и интерпретация в данных фильмах обусловлены разными типами мышления – древним архаическим и индивидуально-авторским. Заявленные фильмы дифференцированы прежде всего преломлением архетипа матери, который Кеслёвским подан в традиционной трактовке сакральности, святости материнства, Триером же интерпретирован в совершенно новом смысле. Автор «Антихриста» в русле китайской мифологии, считающей символом женщины черную сторону инь, деструктирует материнскую природу мира, нивелируя материнское начало женской порочностью.

Сюжетной канвой фильма «Двойная жизнь Вероники» (1991) стал поиск героиней собственной идентичности в мире двоящихся сущностей. «Двойная жизнь Вероники» – это история жизни, смерти, одиночества и перерождения, но это только шаблон, объект-основа, это фон, на котором размещаются архетипические символы, расшифровка которых и приводит к пониманию этого фильма-притчи.

Сюжет «Антихриста» (2009) также является лишь фабульным стержнем, вокруг которого – символические переплетения. Семейная пара теряет ребенка – двухлетний мальчик падает из окна, когда родители занимаются любовью. Чувство вины сводит с ума мать ребенка, его отец – психотерапевт – пытается помочь жене и увозит ее в заброшенную усадьбу под названием «Эдем», где только старый дом в глухой лесной чаще. Там герои фильма погружаются в мир странных символов, в их жизнь проникает безумие и насилие.

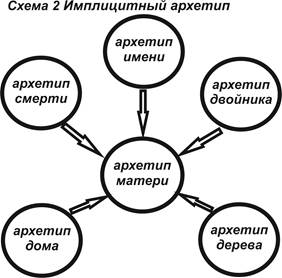

Итак, рассмотрим древние мифологические архетипы – имени, двойника, дома, дерева и смерти, сквозь призму которых трактуется архетип матери в фильмах «Двойная жизнь Вероники» и «Антихрист».

Символика имени играет огромную роль в фильме Кеслёвского. Имя раскрывает правду о героине, рассказывает ее историю и предвещает будущее. Вербальная связь антропонима «Вероника» и героини фильма своими корнями уходит в агиографическую легенду, согласно которой молодая девушка во время восхождения Христа на Голгофу вытерла куском ткани пот и кровь с его лица, и черты Иисуса чудесным образом отпечатались на полотне. Так появилась святая, вымышленное имя которой – искусственный окказионализм Вероника – происходит от латинского словосочетания vera icona, обозначающего святой Лик, то есть истинное изображение Спасителя на плащанице. Таким образом, смысл жизни героини априори определился ее именем – святость, свет, благочестие.

Имя героев «Антихриста» нам не известно, оно не озвучивается, налицо семантика пустоты, бези́менья, запускающая игру свободных ассоциаций. В фильме имя имеет только погибший ребенок и есть еще одно имя, заявленное в названии, – Антихрист. Таким образом, архетип имени здесь априори являет собой мировое зло, тьму, хаос. Символично и прямо отсылает к библейской истории название дома – «Эдем», в который приезжают герои, чтобы пережить боль утраты ребенка.

Огромную роль в фильме играет образ Дерева, интерпретирующий библейский образ Древа Жизни, росшего в Эдемском саду, и противопоставленного Древу Познания добра и зла, иначе – Древу Смерти, семантическое наполнение которого в фильме акцентируется лежащими на поверхности кряжистыми, переплетенными в змеиный клубок корнями, в кульминации превращающимися в человеческие руки. Семантика дерева манифестирует мировую ось, центр и опору мира, модель мироздания, его вертикальную проекцию: крона устремлена к небесам, корни уходят в преисподнюю. Ономастические поля, идущие от онимов Антихрист и Эдем, пересекаются с семой Древо Познания, образуя единое ономастическое пространство гексаграммы – шестиконечной звезды Давида, эсхатологически трактуемой символом борьбы Бога и дьявола (Схема 1).

Семантика двойника в искусстве – одна из самых распространенных и интерпретируемых. Двойник – некое существо, незримо сопровождающее человека от рождения до смерти. В эзотерической традиции и в поэтическом языке двойник – потусторонний близнец человека, его тень, его второе «я», причем это «я» может быть как светлым, так и темным. Название фильма «Двойная жизнь Вероники» изначально может быть истолковано как рассказ о героине, которая ведёт двойную жизнь, скрывая свою тайную сущность. На самом деле речь идёт о метаморфозах и хитросплетениях судьбы, которая испытывает людей в расставленных ею ловушках времени и пространства. Это рассказ о двух героинях – две Вероники, полька и француженка, обе двадцатилетние, влюблённые, склонные к музыке и романтическому восприятию мира, невероятно похожи – как вылитые копии, полные двойники. И лучшая сцена этой картины, геометрически продуманной, математически выверенной, – это внезапная встреча на бегу двух Вероник, которые в короткий миг своего случайного свидания пристально смотрятся друг в друга, как в зеркало. Таким образом, тема двойничества, двойственности, «другого я» изначально постулируемая в фильме как расщепление личности, «двойное сознание», в финале приводит героиню к обретению своего «Я», которое приобретает межстатусность меняющегося сознания, или, скорее, о-сознания героини.

Смерть в качестве вымышленного образа встречается в мифах и легендах всех мировых культур, начиная с незапамятных времён. В искусстве прошлых веков довольно четко детерминировано два полярных мира, оппозицию «жизнь–смерть» разделяла строгая демаркационная линия, человек умирал и переходил в иной мир, неведомый, сокрытый от глаз и потому таинственный и сакральный. Обостренная тяга к иррациональному, свойственная художественному процессу современности, привела к формированию нового художественного языка, разрушившего устойчивый семантический алгоритм изображения смерти. Все чаще в роли семантического множителя смерти выступает Ничто, пустота – как опыт невозможного, как абсолютно иное. Мнение М. Бланшо о том, что только в результате смерти существование наделяется смыслом и значением, поэтому смерть есть свобода, привело художников к мысли, что и свобода есть смерть: «Стоит только назвать эту силу отрицанием, или нереальностью, или смертью, как тут же смерть, отрицание и нереальность, действующие в недрах языка, начинают означать там утверждение истины в мире, созидание познаваемой сущности, формирование смысла» [1, 70].

В рассматриваемых произведениях смерть играет определяющую роль: в фильме Кеслёвского за смертью следует возрождение, польская Вероника умирает, духовно воплотившись во французскую Веронику, словно подтверждая замечание К.Г. Юнга о том, что с точки зрения вечности «смерть есть радостное событие, как некая свадьба. Душа словно обретает свою недостающую половину, достигая полноты» [4, 128]. В картине происходит некое виртуальное единение героинь, позволяющее осознать свое предназначение оставшейся Веронике. В «Антихристе» смерть ребенка несет только разрушение, смятение и хаос героям фильма. Показав ребенка долю секунды на экране, Триер весь дальнейший ход событий связывает с ним: именно он обрекает героев на гибель, изощренно влезая в их души, заставляет испытывать боль и муки, провоцирует их духовную смерть. Таким образом, трансгрессивный жест режиссера направлен не только на разрушение архетипа матери, но и ребенка.

Архаическое мировоззрение, сформировавшее ядро представлений об архетипе дома, и историческое развитие, наполняющее данное семантическое поле новыми смыслами и значениями, трансформируется и вместе с тем актуализируется в XX веке. Мифопоэтические корреляты данного архетипа проецируют его как символ счастья, достатка, единства семьи и рода; шире – символ освоенного, человеческого пространства в противопоставлении стихийному, неосвоенному, нечеловеческому. Главная семантическая составляющая мифологемы «Дом» – защита, возвращение «под отчий кров». В фильме Кеслёвского семантика соответствует общепринятой – героиня возвращается Домой, к отцу, к своему изначальному «Я». У Триера наоборот – гибель ребенка разрушает Дом, герои бегут из него, но и другой дом – «Эдем» – не стал им кровом, защитой. У Триера особый тип репрезентации концепта «дом», который связан с потерей своего пространства и характеризуется особой трагичностью в связи с гибелью ребенка и внезапным осознанием героиней своей вины в его гибели. На трансгрессивном уровне мировая модель дома трансформируется, экзистенционально противопоставляется «анти-дому». Идеаторные перемещения героини (ее воспоминания, сны) на метафорическом уровне показывают путь героини от дома к анти-дому, т. е. к хаосу, разрушению, безумию.

Дерево – один из центральных символов мировой традиции. Оно связывается с плодородием, процветанием, изобилием, однако прежде всего оно является олицетворением жизни в различных ее аспектах и проявлениях. Основные символические формы, связанные с деревом, – мировое древо (реализующее универсальную концепцию мира) и его варианты – древо жизни и древо познания. Образ древа познания одновременно соотносится и со вторым членом оппозиции жизнь – смерть; у Юнга дерево предстает как символ психических процессов, где корни олицетворяют бессознательное, ствол – сознательное. В фильме Кеслёвского семантическое наполнение финала связана именно со стволом дерева – возвращающаяся домой Вероника прикасается рукой к стволу дерева, который в символическом олицетворении с человеком ассоциируется с его телом, в котором зарождается новая жизнь. В фильме Триера семантическое наполнение связано с корнями дерева , которые превращаются в человеческие руки, словно затягивающие героев в мировой хаос, преисподнюю.

В коллективном бессознательном человечества одно из основополагающих, фундаментальных мест занимает архетип «Великой матери» – некоего мифологического существа, сочетающего в себе как злые, так и добрые черты. Э. Нойманн, характеризующий противоречивость данного архетипа, пишет: «Великая мать – ужасная и пожирающая, благосклонная и созидающая, помогающая, но также прельщающая и разрушающая, животная и божественная, сладострастная блудница и неприкосновенная девственница, невообразимо старая и вечно молодая. Эта первоначальная двойственность архетипа… разрывается на части, когда сознание разделяет прародителей мира. С левой стороны выстраивается отрицательный ряд символов: смертоносная мать, великая блудница Вавилона, ведьма, дракон, молох; с правой – положительный ряд, в котором мы находим Добрую мать, которая, как София или Дева, порождает и вскармливает, указывает путь к возрождению и спасению» [Цит. по: 3].

У Кеслёвского архетип матери имплицитен (Cхема 2). Вероника – молодая девушка, у которой нет ребенка. Но цепочка из таких символических помет, как обретение духовной цельности, возвращение домой, заданная святость имени, прикосновение к дереву как символу возрождения – визуализирует на онтологическом уровне архетип матери как статус материнской природы мироздания.

У Триера архетип матери эксплицитен (Cхема 3): героиня имеет ребенка, но в первых кадрах двухлетний сын погибает. Вектор этической доминанты материнства начинает смещаться и статус матери разрушается, образ героини скорее можно связать с мандрагорой – в западноевропейской традиции ассоциировавшейся с женским демоническим началом, несущим смерть мужскому роду. Характеристикам чистоты, святости и возрождения в архетипе матери Триер противопоставляет черты жестокости, бесчеловечности, порочности, рисуя образ матери как «абсолютное зло» (Х. Арендт) или, говоря словами Тертуллиана, «врата ада».

Базовые архетипы в данных фильмах совершенно по-разному трактуются режиссерами, которые расставляют акцент на модусе смыслопорождения этих архетипических символов диаметрально противоположно, решая тем самым основные задачи: возвысить, сакрализировать архетип матери, с одной стороны, и снизить, профанировать – с другой.

Итак, выше было показано: архетип матери двойственен. Трансгрессия распространяется на сложившийся в классической культуре позитивный тип матери. Выход искусства за пределы понятия, в данном случае – за пределы архетипа матери, строго зафиксированного в культурно-исторических рамках и табуированного для интерпретации, разрыв устойчивых, детерминированных связей внутри архетипа, позволяет говорить о нелинейном мышлении, присущем современному искусству. Линейно данная преемственность культурных кодов уже не прельщает современного деятеля искусства. Трансгрессивное искусство не выступает упорядочивающей формантой, и поэтому «возникает возможность “помыслить немыслимоеˮ, то есть ничего не оставить за пределами слова, не оставить за миром ничего неизреченного. В трансгрессивном дискурсе реальность представлена как доведенная до предела, тут дискурс предуготавливает мир к тому, что в нем возможно произойдет» [2, 291]. Трансгрессивный менталитет стремится приблизиться к Иному, разорвав при этом устоявшуюся знаковую традицию. Радикальное упрощение, с одной стороны, и не менее радикальное усложнение языка современного художественного универсума – с другой, приводит к разрыву информационно-семантической модели культурного пространства. Сегодня назрела потребность в осознании диаметрально противоположных традиционных и новаторских, конструктивных и деструктивных, трансгрессивных явлений, существующих в культуре и определяющих динамику ее развития.

Рецензенты:

Листвина Е.В., д.филос.н., профессор кафедры философии культуры и культурологи Саратовского Государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, г.Саратов.

Саввина Л.В., доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе Астраханской государственной консерватории, г.Саратов.